文:肉蟻小姐

圖:肉蟻小姐

「為什麼事情會變成這樣呢?」

站在浴室的純子,這麼想著。

手上都是血,而地上都是肉。那些血肉,都曾經與自己有關:是爸爸、媽媽、妹妹、妹夫、外甥......但現在他們什麼都不是,只是溫熱的血肉,沾在臉上、手上,無形無狀,腥紅而發臭。

但事情必須這樣進行下去。

無意識地反覆著,純子拿起刀,落下,砍切、剁碎、分解。純子告訴自己,她必須這麼做才行。

「不然會給他添麻煩的。」

純子大聲的說出聲音,並不斷點頭,不可以,我, 緒方純子,不能讓自己變成麻煩。

即使那代表必須把緒方家的人全都殺死......

搖了搖頭,純子站起身,卻失足滑倒了。浸泡在血海裡,身上沾的都是家人的血,在那一刻,她忽然意識到:自己是徹底的一個人了。

因為家人都被我殺死了。

當她流下眼淚時,意識到自己其實是在做夢——她正躺在日本女子監獄的床上,孤獨一人。多諷刺,這冰冷漆黑的牢獄,跟那血腥的浴室相比,竟宛如天堂。

那個男人的出現

1980年的夏日,純子永遠記得那一天。

出生於日本九州福岡縣富裕的緒方家,純子從小接受良好的教養,個性乖順、不擅長跟異性交談,是父母與鄰居眼中的「乖女孩」。

這樣的日子,卻在那天之後不再一樣。

一通急促的電話響起,打來的是以前高中的男同學:松永太。兩人從未交談,但松永太卻堅持,曾跟她借了50日圓。

「我想跟妳見面,當面還妳錢。」

爽朗的男聲,聽起來文雅謙和,是純子不曾體驗過的,男性的溫柔。

見面當天,出現的是個英俊的男人:穿著名貴西裝、駕著高級轎車,說話自信異常,搭配戲劇化的肢體語言,松永太的一切,看得純子眼花撩亂。

「我剛繼承家裡的事業,手頭很闊綽喔!」

「我一翻畢業紀念冊,看到妳就停下來。」

「妳雖然不是大美女,但樸實的感覺最棒了!」

到底在說什麼呢?這個男人。受過良好家教的純子心想,不行,要離他遠一點。

但她沒有。

一次、兩次,松永太不斷的邀約。兩年後,成為幼稚園老師的純子,被松永太帶進了旅館,終於徹底放棄掙扎,墜入了愛河。

而那個時候,松永太其實早已結婚。

歌手,電擊,然後壞掉了

交往沒多久,松永太便邀純子參加他自己的個人演唱會。

「不只做生意,我玩樂團也是專業的!」

演唱會當天,觀眾大約數十人,清一色都是女性,在台下熱情吶喊——當然,還包含了松永太懷孕的妻子。望著台上英俊無比的松永太,純子心想:我可是唯一與他有地下戀情的女人呢!藉此維護自己小小的自尊。

她真是大錯特錯。

她當時不知道,這場演唱會,與松永太的一切美好,都只是場「秀」。自稱繼承家業的松永太,其實是靠販賣廉價棉被謀取暴利的詐騙集團。在公司裡,他甚至會使出空手道,把員工毆打得體無完膚。就連那場演唱會,也是因為松永太「想吸引更多女生注意」而舉辦的,他強迫渾身是傷的公司員工陪他彩排,之後自嗨的在台上粉墨登場。簡而言之,那場演唱會找來的觀眾,都是松永太的情婦,純子不過是其中一個。

而在交往幾個月後,松永太的虐行,也施加到純子身上。

一開始,是因為純子犯了一點「小錯」,便被施以劇烈的毆打、扯頭髮重擊、腳踹,這些暴力逐漸變成每天發生。每一次,松永太都會用華麗的話術,告訴純子「錯」在哪,所以「被打活該」。

當虐待逐漸升溫後,純子開始遭受電擊。

啊,電擊。那是松永太自豪的獨家發明刑具。他會將電線纏繞在純子身上脆弱的地方,四肢、脖頸、甚至下體。之後通電。劇烈的痛苦會讓人全身扭曲,失去意識,甚至吐出鮮血。

在松永太的洗腦與虐待交錯下,原本的純子開始逐漸消失——她成為一個任松永太使用的人偶,當松永太憤怒時,擔任她的拳擊沙包;更在身上烙印松永太的名字,證明自己屬於這個男人。

在無數反覆的虐待後,純子慢慢相信,「都是自己的錯」:

「因為我是個麻煩」

「我被打活該」

面對虐待,她把一切痛苦,都轉化成「不可以給松永太添麻煩」,在嚴重的自責下,她選擇輕生——然而,她的自殘行為,卻成為松永太徹底「擁有」她的關鍵。

「妳們的女兒已經壞掉了。」

「我會負責到底。」

家世良好的緒方家,不願意女兒自殺的「醜聞」被外人得知,加上眼前這個松永太,看起來是個誠實可靠的青年,於是,緒方家與「墮落的女兒」純子切斷關係,將她送給「好青年」松永太,希望能好好教育自己的女兒。

殺人了,她想。

一個溫柔的幼稚園老師,與一個冷酷無情、泯滅人性的殺人機器,之間的差距,到底有多少呢?

失去家人、失去職業,「壞掉」的純子,成為松永太的員工,沒多久,她就成為「最優秀的那一個」:拿起電話,她面不改色地說出詐騙話術,為松永太討來更多的錢財。過往受過的道德教育,逐漸被她遺忘了。

因為愛嗎?若真要說,是因為怕。日復一日的電擊、言語凌虐與暴行,純子忘記了可以逃跑,相反的,她認為自己是個累贅,欠了松永太好多好多,她必須幫助他,成為他忠心的僕人。

她為松永太生了孩子,忍受他與無數女人的性關係;即使松永太的公司欠債倒閉了,她也毫不猶豫跟著跑路。

是的,在1992那年,她帶著兒子,隱名埋姓,與松永太成為亡命之徒。

「必須想辦法生錢出來啊!」

為了籌錢,松永太想到一個方式:「監禁某個傻瓜,從他身上榨錢。」

這個指示簡單明瞭,而作為僕人,純子言聽計從。他們選的第一個受害者,就是自己的房東:服部清志。

服部相信松永太是「天才工程師」,於是自願交出自己的錢財集資,一起搞番「大事業」。當然,服部沒想到那個大事業,就是自己。

在慫恿下,服部帶著女兒住進松永太的公寓,在幾杯黃湯下肚後,松永太忽然指示:「電擊他。」

純子拿出電擊器,而人間煉獄就此開始——混亂的日夜裡,服部接受無數次電擊,並被監禁在狹小的浴室裡,每天只能睡兩小時、吃稀少的食物,甚至被迫吃下排泄物。在這過程裡,他胡亂簽下無數合約,將自己的財產一步一步交給松永太。

執行虐待的都是純子。松永太只發出指示,而後袖手旁觀。

在長達2年的凌遲之後,完全喪失求生意志的服部,瘦如骷髏,在浴室裡死去了。

「啊,怎麼會死掉。髒死了。」

「都是妳弄的,妳要去處理啊。」

對,都是自己的錯。「松永太沒有叫我殺人,是我把他弄死的」純子自責地想著。

於是,松永太指示她分解屍體拋入海中,並提供了鉅細靡遺的「毀屍」教學。當然,從頭到尾,松永太都不動手,只有嘴巴說說,之後便關進房間看電視。

(「這麼骯髒的事情怎麼能叫我看呢?」他說)

舉起刀,在那個浴室裡,純子按照吩咐,把血肉攪為碎末,花費一個月慢慢清理乾淨。手起刀落時,她只覺得,這是過程,把眼前的麻煩處理掉的過程。

晚一點,她還要張羅兒子的晚餐。

好像自由了嗎

但,隨著服部死去,經濟來源也徹底斷絕了。松永太的憤怒與日劇增,本來施加在服部的電擊,又回到自己身上。絕望的純子決定偷偷去做特種行業。於是連夜離開松永太,把孩子託付給斷聯已久的母親,前往湯布院面試酒家女。

「咦,不對,我是不是自由了?」

一直以來,連外出都要定時電話報備行蹤,如今她自己一個人,身處在遠方,她忽然意識到:自己根本用不著回去。之前認為自己「不可以逃跑」的原因,到底是什麼呢?

還沒來得及想清楚,電話便打斷了思緒。電話那端,居然是妹妹與爸爸急切的通知,松永太在她逃走後,跳海自殺了。

「我果然造成他的麻煩了」

「我害死他了」

自責與罪惡感,讓純子拋下了自由,匆匆又回到家為松永太奔喪——但當她一推開家門,迎面而來的,卻是真正的瘋狂。

活生生的松永太笑容滿面,而純子的家人:爸爸、媽媽、妹妹,紛紛一擁而上,將純子壓倒在地。

把家人一個一個吃掉吧,他說

原來,在純子「自由」的幾天裡,松永太俘虜了緒方一家的心——英俊的松永太,早已私下引誘純子的母親與妹妹,與他發生性關係。而曾是警察的妹夫、與家產萬貫的父親,則都被松永太「菁英」般口若懸河的言行迷惑。

在松永太口中,是「墮落的純子」殺死房東,還毀屍滅跡。因為這純子這個「麻煩」拖累了松永太,他只能「勉為其難」要求緒方家給「封口費」。

「純子也必須捉回來關著,如果她跑去自首,你們緒方家就變成殺人犯的親戚了唷~」

笑意滿面且爽朗誠懇的松永太,讓緒方一家都深感愧疚,於是決定合力將純子捉回家監禁。

而收服了緒方家的松永太,也下了決定:要將他們一家的財產,一口一口全部吃掉。

在日本,有個深深刻印在人民心中的概念:「他人に迷惑をかけないようにする」

(不可以給他人添麻煩)造成他人麻煩,對日本人來說是種罪,純子害怕造成松永太的麻煩,緒方家也是,這是家教嚴明的他們不能允許的失誤,為了「彌補」,家人們陸續貢獻自己的財產,以彌補對松永太的愧疚。

「這還不夠、這還不夠」

「我們要用一生去償還他」

1997年的某天深夜,在把財產全數交給松永太後,緒方一家老小,共計6人,便一起住進松永太的公寓,成為他的僕人。

失序的密室虐殺

接下來發生的事情,可能難以用正常的文字加以描述。畢竟,當人的心智進入極度晦亂的空間,將再也無法用常理去加以理解。

在那公寓裡,緒方一家進入「競爭」的狀態。因為一但被松永太視為「麻煩」,將被關進浴室,禁止正常飲食與睡眠,並遭受最嚴重的電擊。但,松永太從不動手。他只會口頭指出誰應該被電擊,那個人便會愧疚無比,拿起電擊器,自己纏繞在自己的身上。

電擊無比殘暴,但心的牢獄更為詭譎。一家男女,正值青壯年,卻無人產生反抗心理,只任由電流凌遲自己的軀幹。

在虐待之下,家人的精神受到極高的刺激,最終發生了更難以理解的變化:他們開始互相殘殺。

「你媽看起來不對勁,她是不是瘋了?」

「我覺得你妹感覺很怪」

「你們緒方家不要造成我麻煩啦。」

「給你們時間想出解決方法!」

由於松永太不時提出曖昧難解的問題,但卻不明白說出用意,害怕被電擊的緒方家人絞盡腦汁,得出結論——喔,他想要我們除掉某個人吧?

於是,他們「揣摩上意」,一個個把松永太覺得「麻煩」的人殺掉。

荒謬的是,每當殺死了誰,松永太便會誇張高喊:

「你們怎麼又殺人了?!」

「真是添麻煩,那你們記得要清乾淨喔。」

純子有最充足的經驗,她帶著大家分解家人、丟入海中,讓一切「麻煩」都化為無形。

於是,一個一個的,爸爸、媽媽、妹妹、妹夫、外甥......

短短一年,當純子回過神時,家人,已經一個也不剩了。

我的肉身即是我的煉獄

在這過程中,有個一直旁觀的存在:服部的女兒:服部恭子。

她親眼看著自己的父親被虐待致死,在那之後,為了生存,她小心翼翼的聽松永太的吩咐過生活。

但,當緒方一家全數消失,錢財也花完後,松永太開始覺得恭子是個「麻煩」,而我們都知道,身為麻煩的下場會是什麼。

為了求生,恭子趁某天空隙,逃出殺人公寓,衝向久未聯繫的祖父母家。沒多久,西裝筆挺的松永太便出現了,浮誇而花俏的演出,瞬間擄獲服部一家,恭子被迫送回公寓,受到更嚴重的虐行。

2002年,17歲的恭子再度逃跑。這次,祖父母才終於決定報警。

當警察問這個少女,她到底經歷了什麼,少女欲言又止的長嘆一口氣,說:

「你們不會相信我發生了什麼事。」

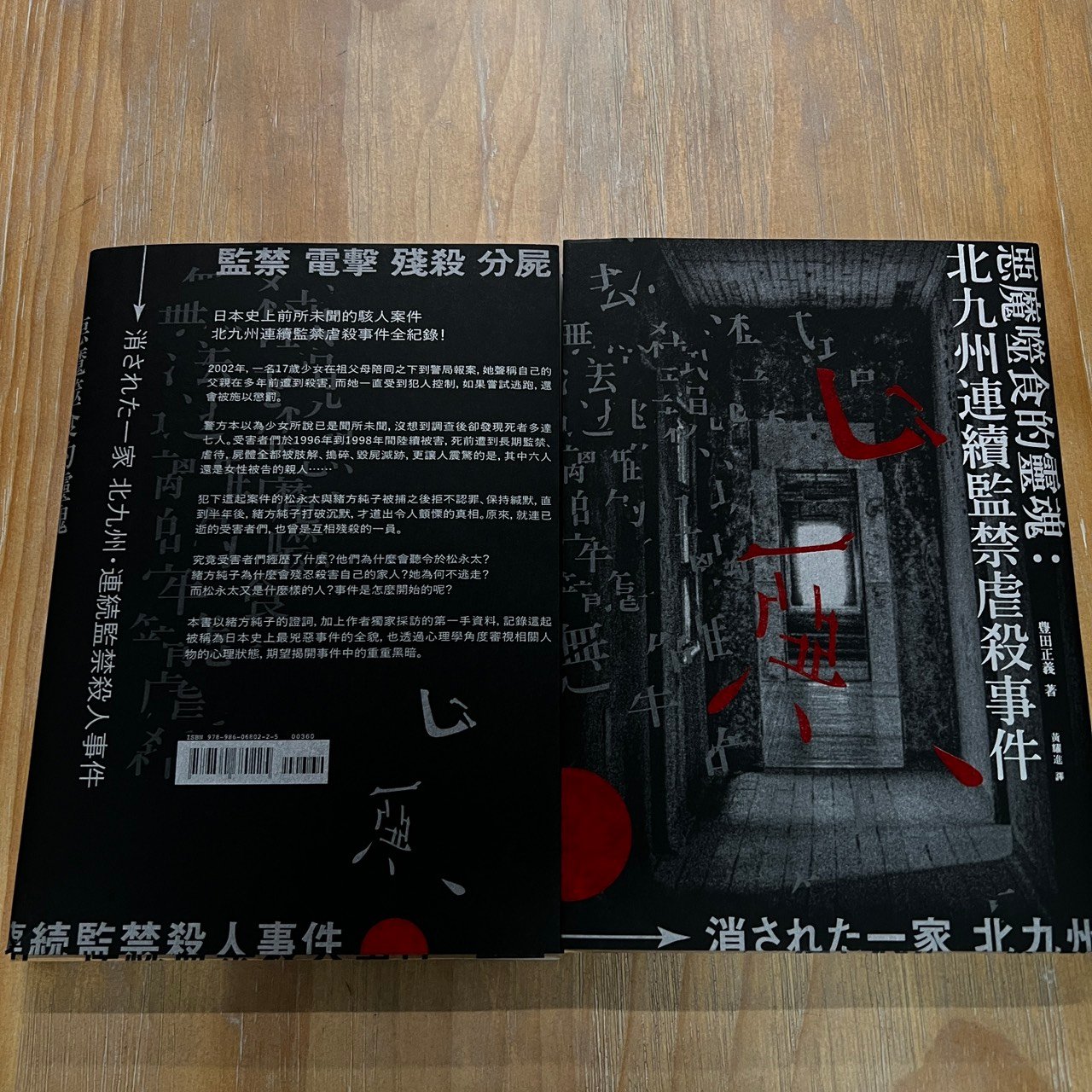

這個駭人聽聞,長達10年的屠殺罪行,被稱為「北九州連續監禁虐殺事件」,詭異的過程,徹底震撼了日本全國。松永太與緒方純子,隨即被逮捕歸案。

剛開始,純子一心想保護松永太——她認為錯的都是自己,但,隨著與松永太隔離、與他人相處,純子慢慢地開始思考,為什麼要如此聽命於這個男人的話。

說到底,是因為什麼呢?

在法庭上,純子開始一字一句,說出自己的所有罪行,那就好像逐漸從自己肉體所打造的監獄裡,一步一步走回人間的過程。

而松永太呢?他依然維持花言巧語的風格,聲稱大家都莫名其妙自相殘殺,他只是無辜被捲入麻煩的受害者。

注視深淵,因為必須看見受害

2011年12月12日,松永太被判死刑,純子則因為長期受害,被判處無期徒刑。

多年以來,無數人討論這個案子時,經常提出的問題便是:

「為什麼不逃?」

有人以獵奇的角度觀看這個案子,僅僅觀看罪案的血腥細節,而有人則可能以非專業的分析,視這些受害者「斯德哥爾摩症」發作,所以才會盲目得不分對錯。

但事實上,心理操控,是個極度複雜且致命的過程,許多心理學研究都足以證明,當人長期處於受虐、剝奪尊嚴、無法正常睡眠飲食的狀態之下,會逐漸喪失求生意志、陷入麻木,邪教洗腦教徒、或是 政府刑求罪犯 時,都會使用到這種「技術」。

而很不幸的,這個案件告訴我們的事實是:這種操控,與我們的距離並不遠。

名為 豊田正義 的日本記者,在法院記錄了兩個犯人的言行舉止,並意識到這是個極致嚴重的家暴事件:長達20年,純子受虐、輕生、逃亡失敗,最終陷入「反正也逃不走索性放棄」的狀態,這些心境轉折,都是典型 家暴受虐者 的反應。

無需真正出手殺人,用惡魔般的話語,吃掉了身邊所有人的靈魂,進而使對方成為自己的魁儡娃娃。而恐怖的是,這種惡魔並不罕見——在新冠疫情爆發的這幾年,台灣2021年家暴通報量也比去年增加約15%。我們可以說,所有因受虐陷入麻木的受害者,不分性別,都正處於這樣的操控煉獄中。

審判後,記者豊田正義與純子開始通信,當他詢問純子,在監獄過得如何?純子是這麼回答的:「這裡可以有充足的睡眠,可以吃飽,甚至有時間讓我看書,就跟天堂一樣。」

曾經,她是個文靜的少女,夢想是照顧孩子,當個老師。如今,一個監獄,便是她能理解最大程度的幸福。

如果可以,請看見身邊的每一個純子,他與她,不過渴望遇到一點點愛,最終卻困在肉身所造的煉獄,不再明白,何謂天堂。