恐怖的「死山」

世上有許多稀奇古怪的地名。然而如此直接了當且不祥的名稱,似乎便沒有那麼多了。被稱為「死山」(Kholat Syakhl)的這座山,位於俄羅斯烏拉爾地區北部,海拔不過一千多公尺。這個名字,源自居住在此地附近的俄羅斯少數民族曼西人。據說,有九名曼西族獵人在追蹤一個像鹿一樣的生物時,在此死亡。

這是個聳人聽聞的傳說。實際上,「kholat」這個字也可以翻成貧瘠──坐落於接近北極圈的歐亞大草原上,曼西人其實沒少給附近地名取這個名字。

然而,「死山」這個名稱之所以比「貧瘠之山」的名號更為響亮,絕不只是因為名號驚悚而已。它背後有著異常堅實的事件支撐。那便是在1959年2月發生的知名山難「迪亞特洛夫事件」。

消失的登山客

1959年1月,10名烏拉爾理工學院(今烏拉爾國立技術大學,Ural State Technical University)的學生組成一支登山小隊。這支登山小隊由八男兩女組成。領隊的迪亞特洛夫是就讀無線電工程的五年級學生,另外有來自同一學院,22歲的季娜伊達.科爾莫戈洛娃(Zinaida Kolmogorova)、21歲的尤里.多羅申科(Yuri Nikolaevich Doroshenko)、24歲,研究核子物理的亞歷山大.科列瓦托夫(Aleksander Kolevatov)、23 歲的喬治.克凡尼申科(Georgy Krivonischenko)、23 歲的魯斯坦.斯洛博丁(Rustem Slobodin)、23歲的工科學生尼古拉.蒂博-布里尼奧爾(Nikolay Thibault-Brignol)。20歲的柳德米拉.杜比尼娜(Lyudmila Dubinina)與22歲的尤里.尤丁(Yuri Yudin)讀的則是經濟。比較特別的成員,或許是38歲的體育教練西蒙.佐洛塔列夫(Semyon Zolotarev)吧。有人說,他是個「奇怪的人」。然而彼時的他,之所以會同行,是因為他正在準備拿「滑雪指導和山地徒步旅行」的碩士學位。

值得注意的是,烏拉爾理工學院是蘇聯時代最好的科學研究單位之一。葉爾欽正是在此完成工程學的學業,進而成為該地的共產黨領導人。在冷戰時期,這裡便是蘇聯得以與美國進行太空與核武競賽的人才基地。此地競爭激烈,只收菁英學生。迪亞特洛夫等人又都是體育俱樂部的成員。他們不僅僅是有體力的學生,更是熟悉工程、物理、無線電、核能等知識的專業工程師。

出於對自己能力的信心,他們決意要來場冬季健行。參與者們預計花費16到18天的時間,滑雪至少300公里穿越北斯維爾德洛夫斯克州(Sverdlovsk),且攀爬兩座北烏拉爾山峰Otorten峰和Oyka-Chakur峰。此一路線在當時蘇聯體系分類下,被視為難度最高的路線。他們的旅行計畫呈交給負責批准的相關單位,且很快地獲得了許可。

迪洛特亞夫的母親反對這趟旅程。她認為兒子就快畢業了,應該專心寫論文。然而他執拗地向母親請求。

「就這一次,拜託,媽,我保證,這是最後一次。」迪洛特亞夫懇求道。

「──那果然就是他的『最後一次』。」七十年後,迪洛特亞夫的妹妹塔季揚娜在接受BBC記者採訪時這樣說。

1月23日,這群學生出發了。四天後,他們開始了這趟旅程。然而很快地,成員之一的尤里.尤丁(Yuri Yudin)便因風濕導致的腿腳不便,不得不折回。在科爾莫戈洛娃的日記中,她記錄了尤丁對不得不離開隊伍的不甘心。

諷刺的是,以結果來看,尤丁那條風濕痛的腿,卻讓他成了登山隊中唯一的倖存者。

2月12日,登山隊並未如計畫出現在路途的終點維札伊村(Vizhai),也未從這個村落拍出安全抵達的電報。登山隊回程有所延遲,本不是什麼太值得擔心的事情。然而隨著時間一天天過去,克凡尼申科的哥哥開始擔心了,他聯繫上旅遊負責人,申請搜救。

搜索小組面臨的第一個問題是,他們不知道登山小組走的是哪條路線。原來,領隊迪亞特洛夫竟沒有將路線圖交給審核單位。到了19號,總算從家屬處找到路線清單。很快地,烏拉爾理工學院、當地原住民曼西人、蘇聯陸軍等單位陸續加入搜索。軍人、工兵、地雷探測器和偵查犬,浩浩蕩蕩地開向他們認為最有可能遇難的Otorten峰到Oyka-Chakur峰之間。

找到裝備物資齊全的營地,卻不見登山客人影

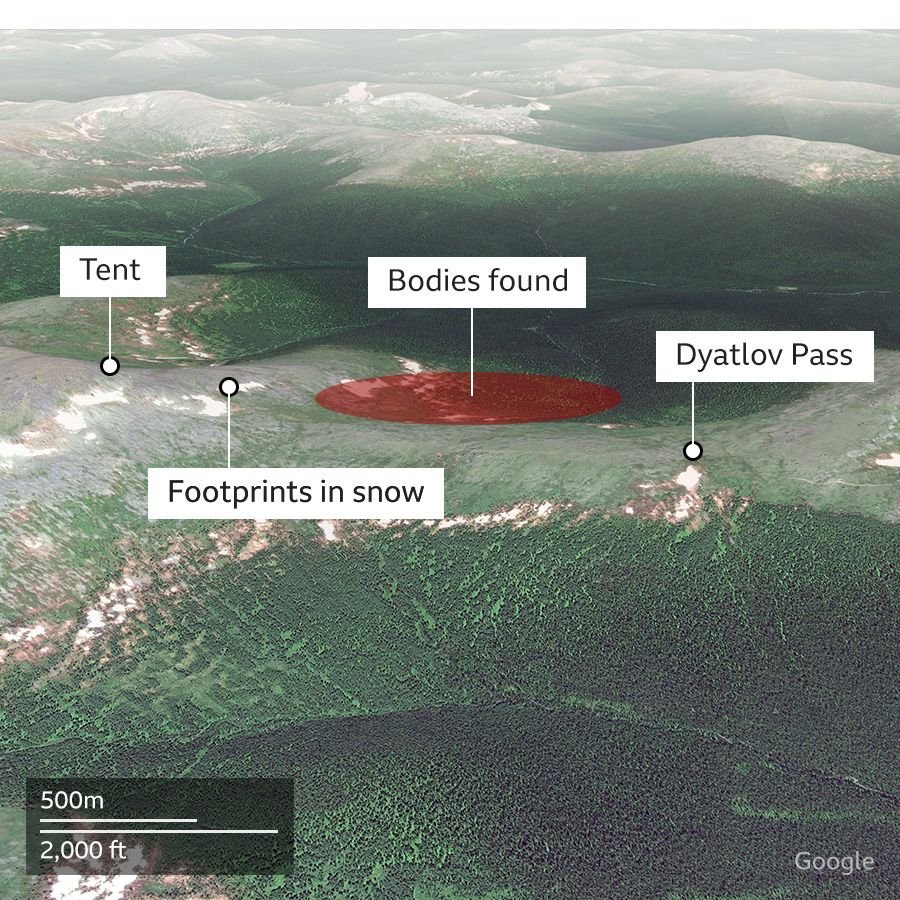

遺憾的是,初期的搜索都徒勞無功。直到23日,曼西獵人發現奧斯皮亞河(Auspiya river)有一座營地遺跡。搜查指揮部意識到,這就是失去了蹤跡的登山小組。搜查小組發現,登山小組並非按照預定的攀登路線,沿著洛茲瓦河谷(Lozva valley)前進,而是沿著洛茲瓦河的右側支流奧斯皮亞河前進。沿線搜索的搜救小組發現了一條不太明顯的滑雪小徑。25日或26日,搜索隊員在「死山」的山坡上發現了幾頂像是被刀割得破破爛爛的帳篷。

根據日後的調查記錄,登山小隊過夜的地方是奧斯皮亞河源頭,海拔 1079 的東北斜坡,斜度30°。過夜的地方距離山頂僅有300公尺。登山小隊紮營之處,是雪平區域(snow-leveled area)。帳篷立在八對滑雪板上,以繩索固定住。帳篷底部有九個小組成員背包、夾克、九雙雨靴、男人的褲子、三雙氈靴、毛皮夾克、襪子、帽子、滑雪帽、盤子、水桶、爐子、斧頭、鋸子、毯子、餅乾、煉乳、糖、筆記本、路線圖、相機與配件……。

甚至還有一盤「薩洛」(Salo)。薩洛是將豬的脂肪以鹽和香料醃製後切片食用或加以烹煮的傳統斯拉夫食物。這對登山客來說,是很好的熱量來源。然而被切成一片片的薩洛就這樣擺在那裏。「好像他們正準備吃晚飯,卻突然無法繼續」搜救人員說。

沒有人在。活的、死的都沒有。儘管在裡面找到的物品與文件,都能指認這便是失蹤了的登山小組,但人到底去了哪裡?卻是亟待搜救隊找到的答案。

登山小組為什麼把這麼多裝備物資都留在營地?他們是遭受襲擊,所以不得不趕緊離開的嗎?

調查小組一度懷疑起登山客是否遭遇了將此山視為聖山的原住民曼西族的襲擊,並逮捕了許多人加以訊問──甚至有人說他們遭到刑求。曼西族大喊冤枉,他們說族內的聖山並非此山,而是另一座山。就在對曼西族的懷疑達到最高點時,搜救隊發現帳篷是從內向外割裂的──換言之,是帳篷中的人主動「割出一條路」。

他們為什麼要在冰天雪地中損壞唯一個可以遮風避雨的地方?離開帳篷後,他們又去了哪裡?

搜救隊在帳篷外找到了足跡。根據當時也在現場的檢察官坦帕洛夫(V.I. Tempalov)所說,他仔細地確認過,但只能找到八對足跡。因此,「曼西人殺害說」正式宣告不成立。畢竟,曼西人儘管是本地原住民,卻也沒有飛天遁地不在雪地留腳印的本事。

從這些足跡的跨幅來看,離開營地的人們是以「正常的速度下山」,並非匆忙的奔逃。而帳篷中的物品即使凌亂,卻也沒有打鬥的跡象。因此,幾乎可以肯定登山客們並非被襲擊才離開的。

但這或許更詭異了。因為這些「正常地走下山」的登山客們的足跡,卻詭異地沒穿鞋襪。有些腳印是光腳走的,有些穿了襪子(還有人只穿了一隻棉襪!),有人穿靴子,也有人只穿了一隻鞋。

這到底是怎麼回事?就算是在雪夜的試膽探險,會有人不穿好鞋子就出門嗎?到此,幾乎確定登山隊已全數遇難。若找到他們的屍體,是不是就能知道發生了什麼事呢?

嚴寒冬季中,只著內衣的屍體

第二天,當搜索小組確認紮營地點時,他們意外地找到了登山小組成員克凡尼申科和多羅申科的遺體。這兩具遺體躺在距離帳篷東北約1.5公里處的一株大雪松下,彼此緊緊挨著,旁邊有火焰燒剩的餘燼。

這很正常。不尋常的是,克凡尼申科和多羅申科的遺體竟然是近乎赤裸的,他們都只穿著內衣。克凡尼申科仰臥,屍體旁散落著一些衣服碎片,有些已遭燒毀。多羅申科則是趴在地上,身下有三四個相同厚度的雪松片。兩人的手腳「呈現紅褐色」,驗屍時,發現那是二到三級的嚴重燒傷。驗屍官認為,這應該是將手腳放到火中想保持溫暖的結果。

參與搜救的搜救隊員索格林(Sogrin)認為根據木柴數量與雪松枝條的狀況來看,此處應該有更多人才對──後來,也有人認為他們也許曾攀爬上樹。然而誰又會在冰天雪地裡去爬滑溜溜的樹幹呢?冬季的樹上有的也只有葉子了,他們爬上去又想找到什麼呢?

拼命想返回營地的屍體

幾乎在同一時間,領隊迪亞特洛夫的遺體也被曼西獵人發現。遺體距離雪松約三百公尺,被雪蓋住。迪亞特洛夫仰面躺著,頭朝向帳篷,手還搭在樺樹的樹幹上。他的臉上有冰塊,因此他在死前應該曾在雪中呼吸。

比起克凡尼申科和多羅申科,迪亞特洛夫的穿著要正常許多。他好好地穿著內衣褲、滑雪褲、牛仔襯衫、毛衣、毛皮背心。然而乍看之下挺正常的迪亞特洛夫,他右腳穿著羊毛襪,左腳卻穿著棉襪。

當天稍晚,在搜救犬的協助下,發現了科爾莫戈洛娃的遺體。她被埋在深達10公分的積雪底下。科爾莫戈洛娃穿著保暖的整套衣服,但沒穿鞋子。她的臉上有著鼻血的痕跡,右側軀幹上則有一道長長的瘀傷。搜救人員沙拉文(Mikhail Sharavin)說,那痕跡看起來像是遭到警棍痛打。

幾天後,搜索隊發現了登山小隊在森林中設置的儲藏棚。之後,靠著金屬探測器的協助,在距離迪亞特洛夫和科爾莫戈羅娃近兩百公尺處,找到了斯洛博丁被埋在20公分厚積雪下的屍體。斯洛博丁的衣著尚且正常。只是,他腳上有四雙襪子,卻只穿著一隻靴子。他的臉上同樣有著冰塊,以及鼻血的痕跡。

搜索隊認為,根據迪亞特洛夫、科爾莫戈羅娃和斯洛博丁的位置與姿勢,他們應該是在從雪松返回營地的途中死亡──然而,又有誰會穿成那樣便在雪地裡離開營地呢?他們是遭受襲擊後倉促逃離,而因為缺乏物資,才想冒險返回的嗎?

深埋雪下的「座位區」

接下來的兩個月裡,搜索隊一無所獲。直到五月雪融,在一條小徑上才出現了大量的樹枝與一些衣服的碎片。搜索者往下挖了2.5公尺左右,找到一個詭異的「座位區」──大約一坪的雪地上,有由14棵小冷杉與一棵樺樹製成的「地板」。地板上放著幾件衣服,排列的方式則像極了四個人的座位。

這些「座位」到底為何而設?又為什麼在酷寒冬季留下這些衣服?組成地板的樹枝從何而來?更重要的是,若這真是座位區,那麼又是誰坐在這裡?

在「座位區」附近的溪谷,終於找到剩餘四名登山小隊成員的遺體。他們被埋在約2.5公尺的雪下,所在的位置,距離雪松約75公尺。

就讀土木工程學院四年級的杜比尼娜首先被發現。她的胸部靠在山壁上,頭則朝著溪流的位置,呈現詭異的跪姿。其他三名男性在她周遭被找到。科列瓦托夫和佐洛塔列夫兩人的屍體「胸靠著背」,像是擁抱著彼此。蒂博-布里尼奧爾的脖子扭成奇怪的角度,躺在附近。

最後發現的四人,身上的穿著明顯較其他人完整。然而還是有奇怪的地方──科列瓦托夫與佐洛塔列夫確實穿著褲子和毛衣,但有部分被整齊剪成小塊的衣物散落在距離他們數公尺遠的地方。杜比尼娜的腳包著科爾莫戈洛娃羊毛褲的碎布料,而她的毛皮大衣和帽子則穿戴在科列瓦托夫的身上。

從衣服分布的型態,可以推測杜比妮娜是四人中較早過世的,而她的衣服則被倖存者取去保暖──但有沒有可能,杜比妮娜是活著的時候就被搶走衣服的呢?

阿列克謝的小刀在屍體旁被發現。這正是被用來砍斷冷杉的刀子。

解剖之後,疑竇叢生

對於這起意外的調查,在二月底三月初找到頭五具屍體時就開始了。由於驗屍結果沒有發現嚴重到足以致死的外傷,因此驗屍官將他們的死因歸咎於低溫帶來的死亡。其中,俯臥著被發現的克凡尼申科,手腳有嚴重的燒燙傷。驗屍官懷疑是將手腳放入火中取暖造成。

然而,五月發現的四具屍體卻沒有那麼好的待遇。根據驗屍結果,蒂博-布里尼奧爾的頭骨骨折,杜比尼娜和佐洛塔列夫的胸骨則有嚴重骨折。有沒有可能,較晚死亡的四人組起了內鬨,彼此互相殘殺?

但四人都沒有任何外傷。

法醫不無困惑地繼續寫道,要造成如此嚴重的傷勢,得要有相當強大的衝擊力才行。他們看起來像是「因內部高度壓力導致骨折」。

更驚悚的是,杜比尼娜的舌頭、眼睛和嘴唇的一部分不見了。佐洛塔列夫同樣失去了他的眼睛,與他呈現擁抱姿勢的科列瓦托夫,則失去了他的眉毛。

法醫說,由於屍體在溪流中,因此這些傷害應該是死後造成的。日後,另有人提出了動物嚙咬的說法。然而姑且不論溪流要如何精準地淘走這些部位,在遺骸上並未檢測到任何咬痕。

不知道是否因這些細節過於駭人聽聞。1959年中公布此一山難報告時,包括眼睛、舌頭等身體部位消失的許多細節都未曾公開,而致死原因則被判定為「強大的未知力量」。這當然不是什麼能讓人信服的死因,加上曾參與此案的搜查隊員人數眾多,各種情報於是紛紛出籠。舉例而言,便有傳言指出葬禮上的屍體膚色不尋常地深──甚至有人說是橘色的。

也因此,後世在討論這件案子時,總有陰謀論的影子飄散其上。

天空中怪異的明亮飛球

今年已82歲的曼西族原住民桑卡.安雅莫夫(Sanka Anyamov),事發時就住在附近的村落。她的丈夫尼古拉(Nikolay)也是當時搜索隊的一員。

她告訴前去採訪的BBC記者露西.艾許(Lucy Ash),1959年2月的某個晚上,她和村民在外面撿拾柴火時,看到天空里有奇怪的東西。

「那是個明亮、在燃燒的物體。它前寬後窄,拖著條尾巴。」會不會是彗星?也許,但世代居住在野外的曼西族原住民,有可能認不出來彗星,或是沒有用以指稱彗星的詞彙嗎?

1987年,戈巴契夫上台,開始推動蘇聯的民主化。乘著這股開放的浪潮,當年噤聲的調查員於是開口講出自己的故事。1990年,當年的首席檢察官列夫.伊萬諾夫(Lev Ivanov)在接受採訪時表示,他的上級們一直在擔心關於此地區「明亮飛行球體」的目擊報告,隨後命令他迅速結案,同時將調查結果列為機密。伊萬諾夫隨後被調到哈薩克斯坦的偏遠小鎮,並在此終老。

「我現在幾乎可以肯定這些『明亮的飛行球體』與登山小組之死有關。」伊萬諾夫說。據他的推測,可能登山小組中有一人在夜間離開帳篷,看到光球。他的驚叫聲引來其他人,他們一同到森林查看時,被爆炸的光球炸成重傷。他對當時無法說出真相,向罹難者家屬致歉。

只是,無論是營地周遭又或森林裡,調查小組都沒有找到爆炸的痕跡。能夠把人弄到骨折的爆炸力量肯定相當強勁,不可能毫無痕跡吧?

軍事實驗的受害者

倖存者尤里則有著完全不同的推論。他認為他的好朋友們是軍事實驗的受害者。他們走錯了路,進到秘密實驗的場所,因此意外遭害。之後,蘇聯軍隊再收集屍體,把他們運回山上,布置成意外身亡的樣子。衣服上的過量輻射,便是證據。

對這個假設的簡單反證是,蘇聯軍隊會如此大費周章地布置幾個學生的死亡嗎?若真要布置,為什麼不弄出一些嚴重的致死傷痕?且事情經過了這麼多年,卻一直沒有人願意站出來揭發事實?畢竟,這可是能賣到高價的內幕。

然而尤里提出這個假設,還有其他理由。作為熟識所有罹難者的倖存者,他被要求確認現場每一件物品的主人。然而卻有一塊看似軍隊外套的布料、一副眼鏡和一塊滑雪板是他從未見過的。軍方有可能在搜救隊之前便找到了營地。

尤里自己對這個推論,或許也半信半疑。他對採訪他的記者說,「如果我有機會只問上帝一個問題,我會問祂『那天晚上我的朋友們到底發生了什麼?』」顯然,身為唯一倖存者,這件事一直折磨著尤里。他在2013年過世後,按照遺願,埋葬在葉卡捷琳堡的米哈伊洛夫斯基公墓,與七位罹難者比鄰而居。

然而,尤里並非唯一一個堅信蘇聯軍方應為登山小組之死負責的人。家住公墓附近,因而對案件印象深刻,日後成為迪亞特洛夫事件權威的尤里.昆採維奇(Yuri Kuntsevich),說他曾帶著一個小組到鄰近地區,發現了一個滿是廢棄金屬的垃圾場。「我無法說那裏有什麼樣的軍事技術,但1959年的災難是人為的」,他說。

那麼,結合「明亮火球」的證詞,有可能是導彈意外墜落嗎?

蘇聯導彈歷史學家澤列茲尼亞科夫(Alexander Zeleznyakov)說,雖然當時從哈薩克斯坦的導彈基地,射程應該可以含括事發地點,但當時沒有任何發射導彈的紀錄。至於蘇聯另一個主要的導彈基地,要到1959年底才開始使用。

輻射災害

為這個事件著迷的俄羅斯作家奧列格.阿爾希波夫(Oleg Arkhipov),認為伊萬諾夫與尤里的推論雖不中亦不遠矣。為了寫作關於本案的書,他不僅訪問了事件相關人士,更著手調閱當年遭到秘藏,如今終於可以公開的檔案。

他發現了一些奇怪的細節。舉例來說,有些學生的衣服有輻射痕跡,而當初看守運下屍體的,竟是KGB的特務,而非警察。

為什麼簡單的山難,會驚動KGB的探員出馬?

更奇怪的是,屍檢前,一大桶酒精抵達。法醫團隊得到明確的以酒精清潔自己的指令──阿爾希波夫認為,這是當時用以預防幅射汙染的方法。在之後的三、四年間,周遭區域一直被禁止進入,就連原住民也不例外。這並不只是為了人民的安全,更是為了避免擴大輻射汙染。此外,遺體的內臟都被帶走了,下落不明。

但輻射汙染是會長存的。如果這真是輻射外洩,那麼衣服上不應只有微量的輻射汙染。當地,甚至於九名學生的遺體上理應至今都仍有汙染。若真是如此,又為何准許他們葬在大城市的公墓之中?

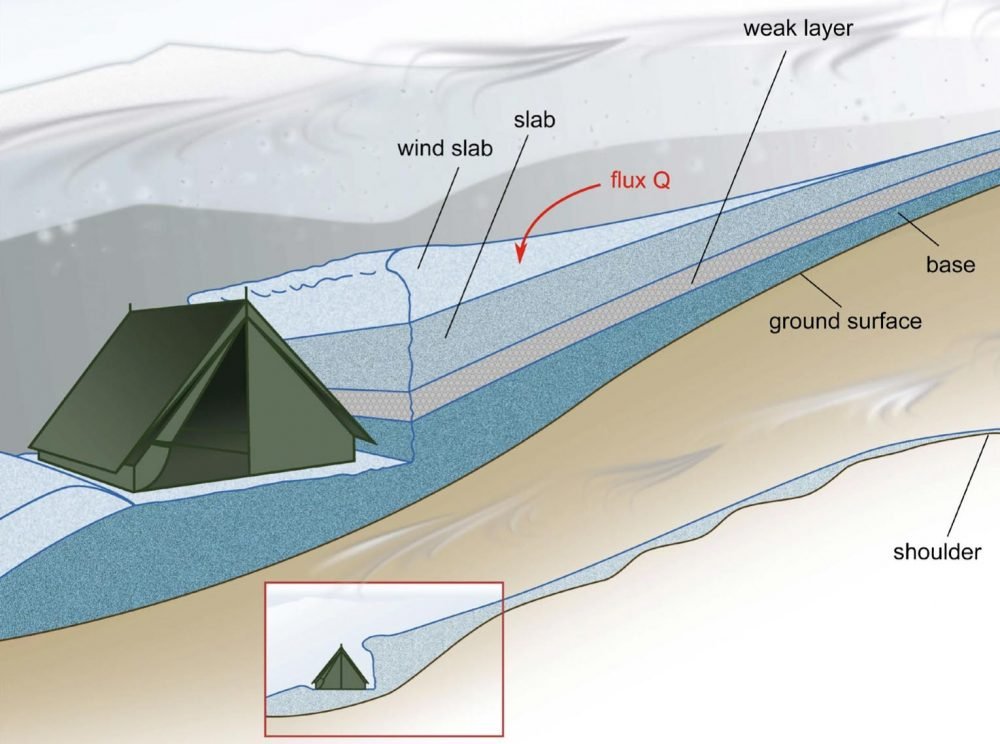

科學家的推測:雪崩

另外一個較被科學家們採信的推測是雪崩。持這個理論的人認為,在斜坡上設置營地,可能會造成延遲性的小雪崩。這樣的雪崩,可以解釋登山小組為何要割裂帳篷離開。然而反對者卻指出,雪崩的理論無法解釋調查人員抵達時看到的平穩腳步。此外,事發地點沒有任何明顯的雪崩跡象。任何雪崩──無論範圍多小──一定會有痕跡。

此案儘管歷時多年,然而它受到的關心卻從未消失。2015年,俄國成立了俄羅斯聯邦調查委員會,重啟此案。在歷經四年的調查後,委員會認為,事件係因自然天候引起的。他們調閱資料,發現悲劇發生的當晚氣候惡劣。山上吹起了狂風,夾雜了暴雪。在此時抵達的登山隊,只能將營帳設在雪坡上。然而積雪無法承受營帳的重量,逐步崩塌。最後,終於形成了「板狀雪崩」,將營帳掩埋,致使營帳中人只得割帳逃生,因此各人均衣衫不整。

在這次的調查中,除了針對當時到底發生什麼做出結論外,也重新檢視一次當年的偵查。俄羅斯檢察院與調查委員會名譽委員謝爾蓋.什克里亞巴赫(Sergei Shkryabach)在研究此案時,指出「1959年的調查,即使以業餘來說,也相當不足。」什克里亞巴赫除了是資深律師外,本身也是長期的登山者。在遺體狀況方面,法醫學家立賽(VI Lysyi)則認為當時的法醫對屍體的檢驗有誤。許多傷痕可能是死後因低溫凍結而造成的,而非當時法醫認為的生前。2019 年,調查委員會認為導致本次事件的因素,應是暴風雪與板狀雪崩。

2021年1月,在《地球與環境通訊》期刊上,科學家約翰.高梅(Johan Gaume)和 亞歷山大.普茲林(Alexander M. Puzrin)聯手發表了一篇論文,提出迪亞特洛夫登山小隊遭遇板狀雪崩致死的模型。他們認為,登山隊在積雪的斜坡上挖坑紮營,數小時候,頂上的雪因沒有足夠的支撐,發生板狀雪崩,致使隊員必須逃生──然而深知此案複雜的度高梅與普茲林,並未宣揚他們找到了終極的答案,而僅僅是謙遜地說,提供一個可能性。

其他也有許多人提出各式各樣的可能性。包過從集中營逃出的囚犯(實際上,登山隊路上抵達的第一個小鎮,就是惡名昭彰的古拉格)、山中的神祕生物、山神的詛咒、環繞 Kholat Syakal 的風誘發了登山者的恐懼,致使他們精神錯亂,不分東西南北地亂跑……。當然,蘇聯的軍事試驗,從核能到飛彈再到神秘武器,乃至於外星人,也都在這些推論中插了一腳。

檔案的保存與公開

儘管許多人聲稱蘇聯政府意圖掩蓋本案的真相,然而弔詭的是,1959年的調查檔案始終沒有遭到銷毀。2017年,這些檔案甚至在「迪亞特洛夫事件紀念基金會」的運作下全文公開。如今網路上可以找到幾乎所有的資料。正是這樣的公開,使得2015年得以重新檢視1959年的調查工作。若真有一個幕後黑手想要掩蓋此事,他/她何不直接銷毀檔案?畢竟,1959年要做這事,應是易如反掌。

更有趣的傳言是,就連後來的總統葉爾欽,對此案也相當關注──他也想知道真相。

真相到底為何?在資料滿天飛舞,證據卻難以復得的情況下,要解明或許是不可能的任務。然而這並不妨礙我們去挖掘、拼湊與想像。這起案件,在俄國本就具有家喻戶曉的知名度,不僅有數本非虛構專著,更有作家以此為藍本書寫的小說。2013年,這個案件飄洋過海,在好萊塢被拍成電影《詭山》(Devil’s Pass)。評論家對這部影片的褒貶不一。有人稱它是「科幻、恐怖和現實生活之謎的完美結合」,也有人說這是一部「俗氣午夜電影」。無論如何,唯一可以確定的是,這起詭異的事件,將長留在人們的心中。

如今,在登山隊遇難地矗立著一座「迪亞特洛夫登山隊紀念碑」。而與當年必須靠滑雪與步行抵達該地的登山隊不同,如今該地已鋪有健全的道路,可以開車抵達,更有旅行社以「隱藏在烏拉爾深處的未解蘇聯之謎」為號召,邀請遊客隨他們一同前往探險──

這或許也大大地減低了山難的危險性吧?

至少直到下一次的災難發生為止。

參考資料:

Wiki, The death of the tour group Dyatlov, https://reurl.cc/VEL6g5

1079 The Overwhelming Force of Dyatlov Pass,https://dyatlovpass.com/page.php?language_id=1&id=12786

Lucy Ash, There were nine…, https://www.bbc.co.uk/news/extra/SoLiOdJyCK/mystery_of_dyatlov_pass

Опись документов первого тома УД(Inventory of documents of the first volume of the UD),https://web.archive.org/web/20190507052120/https://sites.google.com/site/hibinaud/home

Svetlana Osadchuk, Mysterious Deaths of 9 Skiers Still Unresolved, https://web.archive.org/web/20080226101529/http://www.sptimes.ru/story/25093

Johan Gaume & Alexander M. Puzrin, Mechanisms of slab avalanche release and impact in the Dyatlov Pass incident in 1959, https://www.nature.com/articles/s43247-020-00081-8

Soviet Tours,UNSOLVED SOVIET MYSTERIES HIDDEN DEEP IN THE URALS,https://www.soviettours.com/dyatlov-pass