主持

李宣毅 民間司改會常務執行委員

講者

林謅罵律師 《徐自強案》義務律師

講者

林欣怡 台灣廢除死刑推動聯盟執行長

講者

吳東牧 公視台語台行銷企劃部代經理

- 時間:08/30(五) 19:00-21:30

- 地點:民間司法改革基金會台中辦公室

主持人開場:

今天我們邀請到在徐自強案中扮演不同角色、各自重要的三位講者。

從林謅罵律師的名字,我們知道他可以強悍也可以甜美,在臺灣談到徐自強案不可能省略他的名字。

吳東牧先生是非常有名的記者,在NGO界我們都會稱他為校長,因為他無義不與。他從非常早期便以記者——甚至超越記者,以公民的身分關心徐自強的案件。他很誠懇地把他所知道的真相帶到大眾的眼前,影響了大眾對於很多案件原始的單一認知。他的身份也讓我們暸解了,媒體在冤案事件發生時扮演的力量。

至於要說在網路上最有聲量的,則是在我身旁的林欣怡,他是廢死聯盟的執行長。一開始他也是司改會的成員,協助救援徐自強的案子。

我記得心怡跟我說過一個場景:徐自強跟他談話,轉身離去,一道道鐵門關起他的背影。這個場景非常觸動心怡。這過程中發生了什麼?那我們就請心怡來跟我們談談。

(1.)廢死聯盟執行長 林欣怡

林欣怡:我從25歲進入這個案件,到完全離開是41歲。可以說,我的青春都在這裡了。

廢死聯盟執行長是我目前人生中最重要的經歷,但其實,我是在1999年進入司改會後,剛好遇到蘇建和案後,才開始碰觸死刑冤案。

兩千年時第一次政黨輪替,換了一批執政者,意味著一切都可能會有一些不同——可能會變得更好。

當時陳水扁前總統宣示臺灣要逐步廢除死刑——這也是臺灣政壇中第一次有人公開宣示要對死刑改革。而法務部長陳定南,是一位非常嚴謹、受我尊敬的法律人,但竟然在他就任後沒多久,我還記得是九月七號的再過幾天,就簽署並執行了盧正的死刑。

在這之前,前法務部長陳定南才剛來詢問過司改會,是否有哪些案件是需要關注的;針對盧正的案件,監察院也認為有些疑點,應該要進行調查。但當卷宗一層一層傳遞到陳定南那裡時,他就簽署了。現在應該很難再有人問他當初為什麼要做這件事情。

因此,司改會很怕蘇建和案也會有一樣的結果,便決定每天在長老教會外圍走,走了兩百一十四天,走到終於確認他有一個新的審判機會。

再來剩下的死刑案中,就是徐自強了。

執法者可能因為想在年節前給被害者一些安慰,死刑通常發生在農曆過年前。所以每年年假前,反倒是我們最恐懼的時候,我們會想盡各種辦法,確保死刑沒有辦法被草率地執行掉。

那個緊張的氛圍至今想起仍歷歷在目。

當時我們發現,如果要救援冤案,我們是跑不贏死神的,所以我們要改變這個制度。徐自強案也來到許多新突破,像是釋憲(唯一口供不能作為證據)。種種促成了「替代死刑聯盟(現在廢死聯盟)」等民間組織。

我那時候就很欽佩東牧,作為記者,在那麼早的時候就嗅出這個案件的一些問題,能夠在那個時代氛圍之下遵守「無罪推定」的這個原則。

作為多方組織運動合作的策略,我們就出了一本書《正義的陰影》,東牧負責撰寫徐自強案的部分。這件事非常重要,因為當時司改會都是律師,能產出的都是法律的論述,有一個機會,用故事的方式讓大家理解這個案件,其實比新聞稿等等的都更能讓大眾得以理解、願意理解整件事情。

想要講的真的太多,我就先講到這裡。

主持人:剛剛欣怡也提到,東牧很擅長使用文字。那想接續著問,為什麼東牧會跳進來,而且跳得那麼深。

(2.)現公視台語台行銷企劃部代經理/徐自強案報導媒體 吳東牧

如何在大家都說他有罪的時候,看見其他可能?

不同媒體報導的方式會產生出不同的媒體立場。

東牧:我來之前很心虛,因為我很久沒有來司改相關的場子,想找一些舊照片都找不到,但找到了這張。

(資料來源:廢除死刑推動聯盟)

我到週刊工作那時,剛好蘇建和案被害者家屬在大安森林公園前擺了靈案,開了記者會,我因為工作需要去跑這個記者會,聽了受害者家屬方、也聽了司改會的講座,因而開始接觸到這些東西。

我很幸運的是,一開始的報導練習是從雜誌社,而非報社,在雜誌社才能有比較大的篇幅可以寫作,才可能在一開始花了兩個禮拜,寫了兩篇一兩千字的報導,讓正反面都有機會講話。當時我花了很多時間採訪受害者、林山田教授(他當時一直罵我,但是是往事了),還進了看守所探視蘇建和案的三位當事者。

當時我一個個跟這些人聊,沒人教過我怎麼做報導,也沒什麼採訪的技巧。但那一次探視對我來說很重要。

當時蘇建和話最多,他鉅細靡遺地把整個過程說出來;莊林勳精神狀況似乎不太好,不太說話、只是點頭搖頭;而劉秉郎,則是一直憤怒地對我訴說警察如何對他刑求。

這個經歷在我後來到報社迅速生產的工作模式後,給我了一個重要的啟發——對於一件事不要太快下決定比較好。

接下來,我將在PPT中呈現並還原當時媒體的敘事,讓大家簡單回想,大家一開始,可能會如何建立對一個刑案的認知?

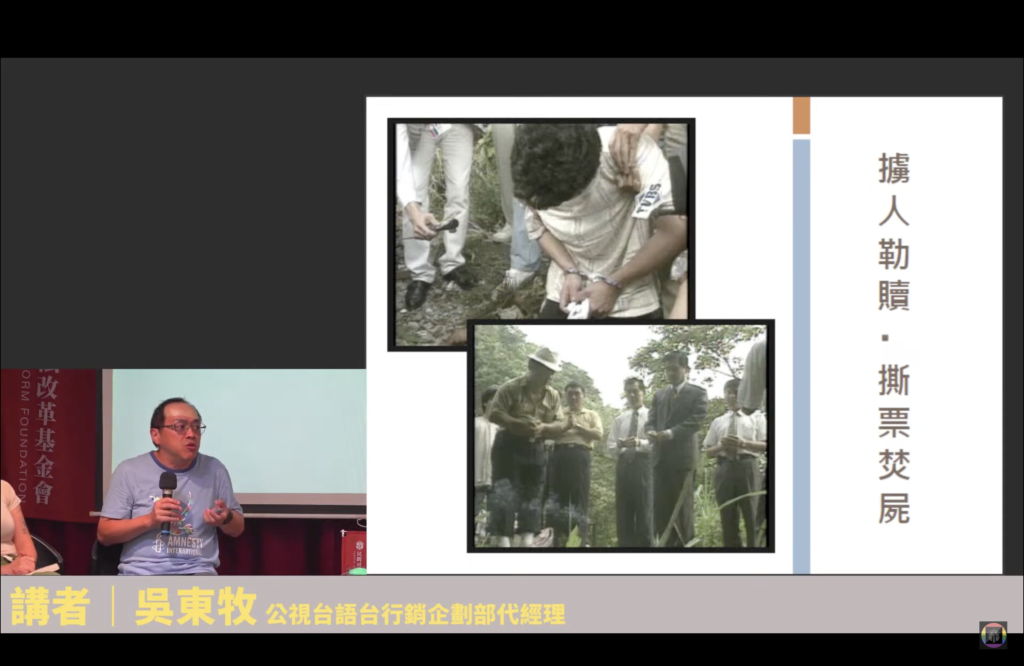

徐自強案最一開始的面貌,是一樁擄人勒贖案。電視、報導照片是這樣呈現的:警方帶著被告去起屍,侯友宜是當時刑大的隊長,骨頭挖出時,警察高官、家屬都在焚香。

接下來有一堆故事,「就這樣」出來了。(因為時間只看報紙標題)黃春棋說他為了賭債鋌而走險,他很後悔,勸另外兩個人快出來。

更多故事也被這些言詞勾勒出來:徐自強有賭債、徐自強跟另外兩人是同夥、三人同住一屋、徐自強和其中一人有兄弟關係。

故事看到這邊,如果這是一個、大家現在偶然在電視上看到的刑案,不知道各位會相信到什麼程度?如何相信?

這是報紙,過去那個時代,大眾也只能從報紙這個媒介看到資料。所以明明每天報紙寫的故事都不一樣,我們還是相信了。

後來呢,徐自強又躲了一陣子。

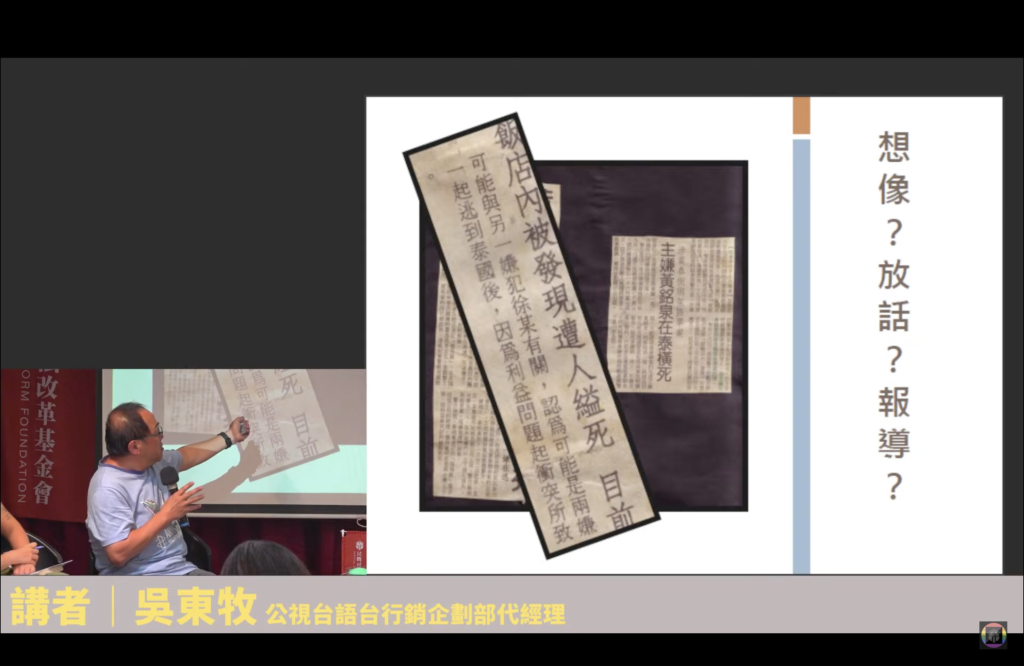

有一天突然就跑出一個主嫌黃銘泉,接著他就死在泰國,死無對證。

然後徐自強出來自首後,被死刑定讞,再來就是一更、二更……。報紙的故事就到這裡了。

二審、更審……,徐自強就一直被判死刑。

後來我就到了公視,看見前輩蔡崇隆拍了徐自強故事的紀錄片:《島國殺人記事》,才發現報導——媒體原來可以這樣做,這對我們了解一件事情其實比較有利。

如果大家是從我跑這個新聞開始才關注這個案件,可能就沒有被以前的故事污染,敘事視角就是從救援開始看,看見哭泣的徐媽媽散盡家財、司改會上訴。

有人可能會說,後來看到的這些東西也是一種片面之詞,但所謂我看到的這些「片面之詞」,是比較詳細、花了很多時間、去他們家等人多方做採訪產生的資訊。

在最高法院判定無罪的那一天,仍有知道我報導立場的記者在我面前悠悠地說,「我還是覺得徐自強有罪啦、蘇建和也是啦」,就能知道,不同媒體報導的方式會產生出不同的媒體立場。我比他們有把握的是,我訪問過的人比他們共多,甚至包含到死刑犯的家屬,典獄長等等。

大家真的要仔細辨別由官方餵養給媒體的訊息為何?警方給媒體的訊息遮遮掩掩,有些不肖的媒體便會趁機從這個縫隙中做一些文章出來。那我就先講到這裡。

(3.)林謅罵律師 徐自強案義務律師

當時我研究所畢業要投履歷,指導教授王兆鵬教授推薦我要去林永松律師的事務所。

教授說,很多他同屆的同學當律師賺了很多錢,但也有些在坐牢。律師這個時常站在巨大利益面前的工作,其實非常容易走偏,而跟著林律師一定會走一條正直的路,只是不知道走不走得下去而已——因為林律師的脾氣是在業界有名的「特別差」。原本林律師的事務所滿了,但因為王兆鵬教授的引薦,我還是得到了一個位子。

當時因為指導教授也很關心徐自強案,林律師有問我要不要加入徐自強案。當時我二十七歲,案件結束時三十三歲,跟其他人比起來,我在這個案件中是非常菜的,但過程中我會被要求把所有資料看得超級超級熟,一問我就要知道在哪裡,並有很多書狀的文件是我處理的。

2009年我進永信事務所的時候,徐自強案還在最高法院。如果大家有看現在熱播的《無罪推定》的話,就會看到更六審有很多曲折離奇的事情,包含法官自己送鑑定、法官和被害者家屬很親近,法官還指導被害者家屬該怎麼做,導致律師要申請法官迴避。我記得林律師當時也做了很多很大膽的事情,包含在法庭內罵法官、申請法官迴避,現在想起來還是覺得相當有勇謀。

回想當時,我們寄託了很多希望在更七審,因為當時抽到的謝法官是很優秀的法官,以前都處理兒少案件,會很溫柔地問很細的問題,態度很懇切,並不會像有些法官一樣有罪推定事情,聽審案的問題就知道他們心中已經認定當事者有罪。

那時我們都覺得充滿希望,在判決公佈時,握著彼此的手,聽到「原判決(死刑)撤銷」,非常激動,覺得要翻案成無罪了,完全沒想到緊接在這一句後面的是「無期徒刑」。這件事讓我回去哭了很久。

最後到了更九,我心中其實都覺得很難的時候,竟然聽到了法官說「改以無罪判決」。當下驚呆了,第一個反應是,我到底聽到了什麼?!!

很多志工衝出去尖叫報喜,我和徐自強的媽媽留在法庭裡面哭。

死刑冤案訴訟和一般訴訟很不一樣的面向是,在冤案救援中,我們還需要和許多民間司法團體合作。當時也真的跟很多很厲害的律師學到很多的東西,像是能跟尤伯祥律師——現在的大法官學習,真的是一場很棒很幸運的經歷。

主持人:這件事和我們近期上映的《無罪推定》有很大的關係,即使奮鬥了那麼多年,能夠執行無罪推定仍然不是一件容易、常見的事情。

▍提問時間:

提問:

Q1: 前一陣子侯友宜有說了一些話,想請問當時侯友宜刑大在這個故事中的角色定位為何?

Q2: 當下除了媒體、受害者以外還有那些壓力來源?

林欣怡:

大家會記得的是成功救援的蘇建和、徐自強,但在我的心中,我一直惦念的,是再也沒有機會救出來的盧正、江國慶,還有現在在救援的邱和順和王信福。

回憶徐自強案

我不會直接把《無罪推定》這部劇直接等同於徐自強案,但是在過去幾年看到的好的戲劇作品、紀錄片等——包含這一部,都很成功放進司法的元素,呈現出許多法律界中非常真實的面貌。很多人覺得電影跟戲劇是假的不真實的,但他們對我來說卻更像真實,反倒是有些看過的判決書會讓我覺得,這是不是虛構的啊!

「無罪推定」真的很難,像是從昨天到現在被羈押進去的那些人都讓我覺得,哇我真的好開心,我不應該有罪推定他們,但是我真的沒辦法。這樣是錯的啦,但我只是想跟大家說,「無罪推定」這個法律概念是違反人性的,這真的很難。

判無罪的那天,我在泰國開會,一直用不太好的網路刷結果到底是什麼,最後看到竟然真的是無罪,還有點愣住。

但後來徐自強打給我,他說,欣怡,對,是無罪,我就在計程車上哭,哭到泰國的計程車司機很擔心我,轉過頭問我你還好嗎。我就用英文和他說,不用擔心,我很好,只是臺灣有個死刑犯終於被判了無罪——我現在很難想像我當時如何用簡單的英文跟那位司機分享這件事情,而他也是這個世界上,我第一個分享這件事情的人。

徐媽媽是我們堅持下去的理由

我想多講一點的是,很多人都以為我跟徐自強很熟,實際上我跟徐自強一點都不熟,我最熟的是徐媽媽。從兩千年開始,每一場會議、每一場記者會、每一個抗議,他都在。我不會覺得是我們在陪徐媽媽,我會覺得是徐媽媽在陪我們、陪社團、陪所有律師。如果沒有他在旁邊的堅持,我其實會覺得很難,因為我們不可能那麼常去看徐自強,不會知道他在裡面過得怎麼樣,徐自強這個存在其實離我們有一點點遠,我們能實際接觸到的,就是徐媽媽。

那種擔心死刑被立即執行的壓力,因為後來死刑議題受到大眾關注,而好了很多。但是兩千年前後,死刑判決真的就是定讞後,一兩個禮拜、頂多一個月,就執行了。

救援死刑案件中我最擔心的就是家屬,我會不知道家屬該怎麼辦。我支持廢死,不只是因為看見這些死刑犯,還有他們身邊的這些人。

東牧:

東牧:寫書時去訪問了徐自強的媽媽和徐自強的小孩,我問了什麼不重要,他話也不多,他只描述了,他其實很少去看守所看他爸爸,久了之後,他忍不住開始想,爸爸是什麼?

他說這句話的時候我感慨非常深。徐自強跟我同一年(生),我的小孩只比他小孩小一點點。

久了之後,他只覺得,看守所裡面好像有一個叫爸爸的人。

你們知道那種感覺嗎?一個冤獄把一段親情磨地支離破碎。他應該是很愛他爸爸的,小的時候,他爸爸到處帶他去玩。在出版徐自強故事的書裡,他也有寫信給他爸爸。後來怎麼會變這樣,他也不知道。這是國家錯誤刑罰的悲劇。

國家錯誤刑罰的悲劇是怎麼造成的?我相信有很多正義感非常強烈的警察、檢察官,他們太相信直覺了,看到一點小小的證據,就覺得這是惡毒的人性。

李茂生老師說,我們作為法律人,應該要極度地去違背人性,這個社會才會進步。當我們能毫無合理懷疑時,才能判這個人有罪。可是一般人就是,我有一點懷疑就覺得你有罪。

曾有一名檢察官對我說,在案件偵辦的過程中,他們受到的訓練就是要去當那個超人,把真相揪出來。我相信侯友宜也是一個這樣的人,在過去媒體的報導中,他被塑造成神探鐵漢的形象,他也很會「做他自己的秀」,對,就是做他自己的秀(眾人笑)。這是可受公評之事啦,他跟媒體關係都很好,對他們很客氣,我相信他不會告我。

他一定也抓了當時所謂的壞人,但……我對侯友宜能說的事情也不多啦,因為我沒有採訪過他那麼多次,不過我相信他當時是這麼被訓練的。

我們當時(做媒體)跑警政線的時候,我們就會泡在一起聊天,不知道為什麼,

有些警察就是會想說服你,舉一堆令人匪夷所思的例子,說那個誰誰誰絕對有做啦。但後來有機會採訪蘇建和,就有辦法分辨這其中訊息的真假。但長期威權體制、以及威權底下的警政系統,就會習慣把自己放在絕對正義的一方,這是長久來的體制問題。

現今時代滾動一些後看起來有好一些,有些警察會願意出面寫些涵括法學素養的內容。但我們仍要戒慎恐懼,現在看起來進步的,未來很快可能看起來是不夠的。

像是釋字582,此後才要求口供要交互詰問才能作為證詞,但現在的法庭內這也不夠用了。某些之前看起來非常符合人權意識的判例,到後來也禁不起大法官的檢驗被視為違憲,才又救了一些生命回來。這是我對於這個案件的一點想法。

林謅罵:

林律師會挑案子,他挑的都是他認為是無辜者、其中有些道理的案子。所以工作起來,讓我感到壓力最大的是我自己,總是會忍不住在洗澡的時候暗自想到,我是不是哪個點沒寫好、是不是沒有做到這個,因為只要我沒有做好,就會害當事人被冤枉,而那些最都是很重的。

不說重大刑事案件,其他我也會花很多時間質疑自己的判斷和決定是否是正確的。就算

徐自強案件,每次做完決定就會問徐媽媽的意見,徐媽媽都會說,這我不懂啦,尊重律師們。徐自強案件那麼厚那麼多,我總是反覆質疑我都看仔細了嗎?是否有漏看、沒有完全明白的東西?我們要做什麼,這個案件才有被平反的幾會?我會這樣不斷地反省我自己,而最大的壓力來源也是在這裡。

這非常累人,所以我做了訴訟律師十幾年,曾一度去做公司的in house法律顧問,是因為覺得休息夠了,才跑回來。

林欣怡律師:

很多人對律師的反應是很失望的,但我是個偏差值,我身邊總是遇到很好的律師。

我想要補充前面問到的侯友宜的部分,侯友宜在競選時的人設,說他是刑警出身,很懂治安,蠻多人吃這套的。我曾經在FB上發過一篇文寫他到底做過哪些事情。今天我就來跟大家補充。

1987年發生「陸正(被綁學童名)案」還有「柯洪玉蘭案」,邱和順等被判死刑,他同時也是被關押最久的死刑犯。

不知道為什麼有一段車內影片被流傳出來,有兩名台北市刑大的刑警,他們正在開車前往「柯洪玉蘭案」的現場,他們就說了他們打了邱和順,使他翻供,那時他還很驕傲地說:「這就是咱們臺北市刑大驕傲的地方。」那時侯友宜是刑大的大隊長。1989年4月7號,也是那一天侯友宜下令逮捕鄭南榕,而且用最最激烈的方式攻堅,鄭南榕自焚,侯友宜堅持他是依法執行。1995年的黃春樹命案(綁票案)——也就衍伸到後來的徐自強冤案時,案件的兩個共同被告黃春棋和陳憶隆,說他們是在被刑求後,才供出徐自強案,當時的總指揮,也是市刑大的隊長,侯友宜。我沒有覺得他很會預防犯罪,我覺得他很會製造冤案,這是我要補充的事情。

提問:案件若要救援,司改會的溝通對象為何?如果大家都是有罪推定,要如何與之溝通?

林欣怡律師:等到案子判決後,司改會將非常嚴謹地做一系列鑑定,才會決定是否救援。有權力改變這件事的人只有法律人、法官。但有時候會覺得法官真的有在看資料、聽律師講話嗎?所以組成社團時,是在試想是否可能讓人民如果能多理解一點案件、促使媒體也多理解一點案件、法官也願意多理解一點?非常的卑微。

很多人問過,這樣為時非常長的救援、社會運動是否有用?

我問過一名法官,那名法官說,不要以為法官都在象牙塔裡面,社會上的氛圍比較能理解這是一件冤案時,法官的判決是會受到影響、甚至可能受到一點鼓勵(做出不一樣的判決)。我無法說這些社運會如何百分之百地影響他們,但法官們也是這個社會裡的一份子。