三、善導寺

台北善導寺,本來也不是現在這個樣子。

善導,出自淨土宗祖師,善導大師之名。傳統漢傳佛教將善導大師視為淨土宗第四代祖師,而日本淨土宗則是對善導大師倍極推崇,將之奉為二祖,與三祖法然上人,同祀於阿彌陀佛兩側。

法然上人的徒弟親鸞聖人,也認同師父的這種觀點,從佛教史的脈絡中,上下爬梳出七高僧,善導排行第五。

台北善導寺,曾是日本淨土宗的寺產,被尊稱為「子老」的李子寬和孫立人將軍的夫人孫張清揚,戰後透過管道,跟產權持有人討價還價,子老出五百萬,孫夫人出一千萬,成功買下了善導寺。

也是這樣的時代背景、這樣的買賣,驗證了慈航法師說的「因果不空」。

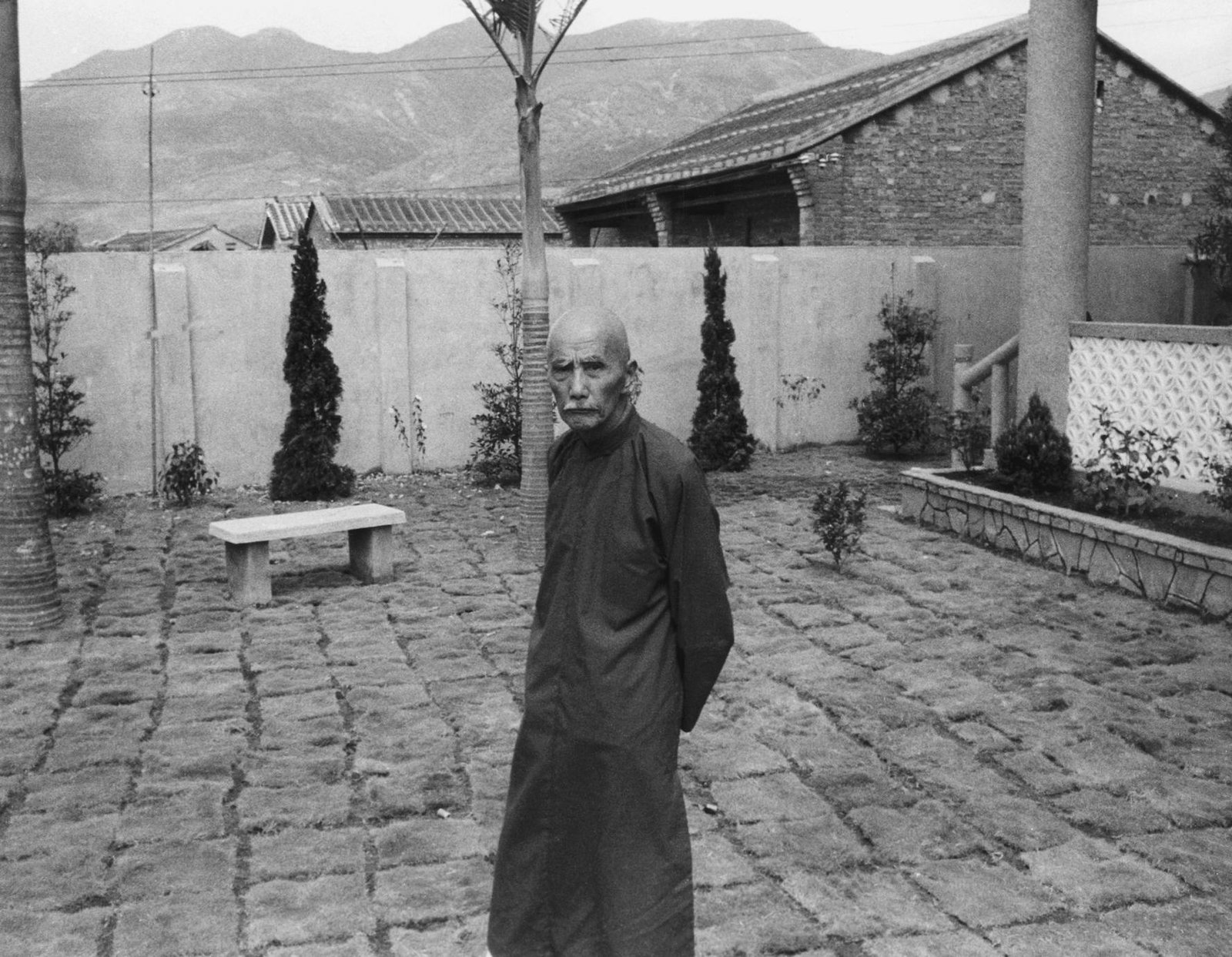

戰後的善導寺,主要是比丘尼眾與帶髮「菜姑」的修行場所,「菜姑」是台灣傳統社會中,普遍存在於佛道教內的基層神職人員,大至城市,小到農村,處處可見到未剃髮、著海青、茹全素、懂經懺的「菜姑」。只要是跟民俗信仰上有關的事情,收驚祈福乃至送葬出殯,「菜姑」多少都略懂略懂,所以也經常出入於寺廟法會葬禮等空間場合,幫一般信徒解惑。

可是,有些「菜姑」會剃髮,導致她們看起來與比丘尼無異,或更有甚者,戰後還無暇顧及僧團戒律的頭幾年,「菜姑」自行升等封為比丘尼的,也頗有耳聞。漸漸地,除了出家人本身戒律不精嚴,與俗家混雜居處之外,踰越戒律的「菜姑」也讓出家人的形象受到了一定程度的牽累。

李子寬和孫夫人剛到台北不久,知道善導寺這個地方,就專程去看了一回。不看還好,一看,就當場看到年紀長一點的「菜姑」使喚剛出家的沙彌尼,僭越了僧團的戒律體系。長期接觸以男性出家眾為主要成員的漢傳僧團,子老跟孫夫人看這台灣的「菜姑」文化,看得極度不適應,兩人面面相覷,難以理解台灣佛教何以發展成這個樣子。

繞著善導寺走了一圈,孫夫人還發現了另一個更嚴重的問題。

「這寺院是佛門淨地,怎麼全讓這些老百姓給佔了去呢?子老,你看,還有人在這裡晾內衣,真是成何體統。」孫夫人那天穿了一件素色旗袍,打扮得跟她平常參加法會差不多樣子,耳鉤子一個也不著,脂粉未施,就是唇上點了一些彤色,光彩。

善導寺的後院,隨興搭了臨時的木條房,房門口掛了幾個牌,牌寫著林宅、王寓什麼的。現在很少看到木條房了,1949那陣,難民潮洶湧跨海而來,無處可住,起草蓋出了幾千幾萬間這樣的房子,以松木和鐵釘、鐵線圈,像釘籮筐箍桶一樣,把木條箍起來就算是一戶人家。

「孫夫人,我前幾天看了一下資料,這裡住的好像不是老百姓。」

「那是?」

「這裡目前掛在台北市政府名下,還有軍隊把士官安頓在這裡。」

孫夫人又走近了些,她倒要看看,是什麼樣的人,好膽在大雄寶殿前面的空地上,晾曬自己的汗衫白內衣。

孫夫人猛搖頭,看了看李子寬。李子寬便直說:「這樣吧,我來看看,能否把這片淨土,還給阿彌陀佛。」

「好,你來發落,我支持你。」

視察完善導寺,接孫夫人的車子也準時來了,上車前,孫夫人不忘拜託李子寬,要他為佛教站守崗位。

「我沒有什麼長處,也不是多麼派頭的官夫人,但如果要救佛教,變賣那僅有的一點嫁妝首飾,我也在所不辭。請子老一定不要跟我客氣。」

「哪裡的話,有夫人這承諾,佛教一定會穩定發展的。」

靠著孫夫人支持,李子寬積極地和善導寺的持有人,也就是住在寺中的一位尼師談了寺產的買賣問題。那位尼師言道,三千萬的善導寺,包含地上建物與寺地全境,雖然都被市政府徵用,但權狀還是在她手裡的。而李子寬聽這開價,想都沒想,一口氣就先砍了個半價。

「半價!太過分了,我們都是一點一滴買下的,半價真的難以接受。」就不提這位比丘尼的真實名姓了,查考一下善導寺的產權就會知道。又或許,早在慈航法師的匪諜事件爆發的同時,那筆交易內容也作了妥善的銷毀。

「師父,我們買善導寺,不是為了要自己利用,而是要將這裡做為中國佛教會的復興聚點。這也是為了佛教,為了利益眾生啊。」

「是,我懂,但那也不用這樣討價還價吧!三千萬,已經比我們當初從日本和尚那裡買來的成交價還便宜了!」尼師甚至還說:「如果是這樣,那還不如繼續讓市政府徵用,反正終有一天會還給我們。」

「是,師父說得是。但說實話,這終有一天,會是多久呢?師父你們無法讓市政府的家眷離開善導寺,這樣下去也不是辦法吧?」李子寬一語中的,戰後來台的國民黨政府,以徵用之名侵奪許多建築物,如今善導寺還能一息尚存,那也是因為尼師還健在,如果尼師有個什麼萬一,興許就會全寺被政府徵收:「師父可以保得住一時,保得了一世嗎?如果將來被收走了,拆成平地,師父也不會感到惋惜嗎?」

這都是老實話,但也是煽動話。終究還是讓尼師動搖了。

一開始,李子寬就表明來意,買寺只是手段,維護佛教才是重點。與太虛大師、章嘉活佛同為佛教會常務理事的李子寬,當然有本事可以把市政府的人請走,這一點無庸置疑。

「放心吧師父,我跟您買下善導寺之後,還是會讓師父們專心在寺裡修行,不會趕您們走的。」李子寬好說歹說,又是打包票,又是承諾一定會把善導寺與佛教發揚光大,那位尼師看他這樣篤定要買,又碰上自己解決不掉徵用所衍生的爭議問題,不得已也只好妥協,一千五百萬成交。成交後的餘錢,除了尼師自己留了一小部份,預備養老之外,其他多的就全都平均散還給當初募資向日本淨土宗買下善導寺的善信們。

從那之後,李子寬推動佛教事業,都是以善導寺為主要核心據點。

來自慈航法師的求救信,理所當然也送進了善導寺裡,安然送到李子寬的手上。收到信那天,已經是十二位僧人分別進入了台北和新竹看守所的第三天,丁俊生也好,董正之也罷,連律航法師都不被當一回事,警備總部的決斷,剛令如山,看守所三天,連番問話也是問了三天。事情毫無進展,但也沒有變得更糟,問話基本上都還算是有禮貌的,更沒聽說有什麼嚴厲指控或可怕的事實證據。眾僧漸漸都有了閉長關的打算,姑且聽任命運。

這十二位僧人當中,有一位來自江蘇的年輕學僧,是今日台灣佛門的龍象巨宿,遙想那日清晨,新竹警察局長親自指揮,把這十二位僧眾,硬是拆成兩組人馬,這一夜過去,本來說好全都要押上台北看守所,如今只有慈航法師跟無上住持被送往台北,律航法師則和其他年輕的學僧,包括這位江蘇學僧,全都留在新竹看守所。

但不知這位警察局長又有什麼打算,或許是大規模的人員押送對他們警力調度也是個負擔吧。眾僧聽聞要跟子老求救,又念佛一夜,自然就不畏懼這些變動紛擾。去北往南,都無罣礙,即使分處兩地,已經被關到第三天了,眾人還是延續著那夜的佛號連綿,心不顛倒。

這位江蘇學僧,始終都還記得他在獄中的種種,也就是這第三天,典獄長不在,卻不知道是誰的主意,居然將他們九位年輕學僧,一個個用麻繩綁手束腳,然後全綁成一隊,兩個不過是獄卒身分的人,拉著九個僧人嚷嚷說要去遊街。帶頭鼓動的人還嬉鬧著說,這律航法師年紀大,身份又高,不能這樣耍,會耍到丟官革職。換言之,耍年輕學僧,就顯得有理了的樣子,他們把僧人綁好,推到馬路上去現世,邊走還邊拍打僧人的腦門給老百姓看。

這當然是殺雞儆猴的手段,或藉此要逼出真正的匪諜,但在毫無證據的前提下妄為,推出一隊的光頭和尚走在人群中,遭受各種非議謾罵,極盡羞辱之能事,是非常聳動而罕見的事情。江蘇學僧記得,史書上講過三武一宗滅佛,這次法難差可比擬之!

有人見和尚們走過大街,拿出錄音機,播放著他們特別錄下的廣播聲音,說是中國共產黨派出了所謂的「五百羅漢」,五百位真假和尚,要利用傳教之便,洗腦台灣人民,讓台灣翻紅,變成赤色國家。放錄音機的那些人,一邊放,一邊跟著遊街的僧眾,指著他們叫喊,喊他們是叛徒、賣國賊、漢奸等等。

聽得江蘇學僧心驚肉跳,這樣謗僧衊法,不知會累積多少業障,不由得替這些愚痴眾生捏一把冷汗。這冷汗當然也是冷進了心扉,那天明明特別炎熱,卻是從腳底板竄上脊梁骨,不斷直打哆嗦。太陽底下走了大概有一小時吧,又苦又渴又累又餓,但已經有了閉長關的決心,也就把這當作是經行繞佛,一步一佛號地走,觀想步步蹈蓮花。所幸經過一間警局,裡面大概是有佛教徒的警員吧,他聽見喧鬧聲,走出警局,看見九個光頭像罪犯一樣遊街示眾,而隨隊的就只有兩個看守所的獄卒,沒帶任何防身武器,根本無法保護犯人安全,便揚聲大喝:「誰叫你們把這些和尚帶來的,趕快帶回去!」

這一喝,算是解了眾僧的苦難。

眾僧在新竹街頭受難的那個正午,求救信已然來到李子寬桌案上,斌宗法師也趕來台北善導寺。

斌宗法師本來在新竹法源寺修行,事發第一天,丁俊生就有稍微提醒他,要他這陣子在新竹低調一點。有情資顯示,匪諜把新竹視為首要攻略的城市,因為這裡上可以攻台北,下可以擾台中,本身又是老城區,資訊與人流都相當豐富。

「五百羅漢」的事情甚囂塵上,斌宗法師本來還不以為意,結果才過兩天,清晨大早地,董正之委員就趕到法源寺找他,倉皇地告訴他新竹看守所如今住了律航法師和九位學僧的事情,希望他能想想辦法。

「你是立委,你都沒辦法,我一個和尚能有什麼辦法?」

「既然人上台北,當然就是聯絡台北的人去搭救;但新竹這邊也留了人,那就得要我們來想辦法。」

「那現在該怎麼辦?有聯絡子老了嗎?還有大醒法師,他們應該都有辦法吧?」斌宗法師說著像是給自己寫備忘錄一樣,說著說著,就想到新竹看守所的外觀,斌宗法師去過很多次啊,他「嘶」了一長聲,這才想起他認識裡頭的典獄長:「啊,去找賴遠輝啊。看我被這事情嚇得,都忘記還有個大功德主就在新竹看守所裡面當典獄長,這位賴遠輝是我們法源寺的功德主,如果他可以就他的權限內,從寬給點幫忙,絕對好過我們在這裡乾著急。」

「那就麻煩法師聯絡一下新竹看守所的賴典獄長,請他務必要保護這裡頭的法師,別讓他們受傷了。」董委員說:「我待會就上台北去找丁委員跟子老,台北那邊我先去打點打點,如果法師你新竹這裡沒問題了,也上來台北吧。慈航法師這裡,肯定問題要嚴重些。不然也不用專程送上台北去了。」

「好。委員你先去,我安頓好就來。」

也是這樣,在新竹忙了兩天,典獄長賴遠輝向斌宗法師打包票,絕對讓這些法師僧人,蹲看守所比在閉關房還舒服,每天專人遞茶送水,除了不自由些,但也絕對不會問些有的沒的。

賴遠輝甚至還說了,他不知道警察局長多大,但到了看守所,那得遵照看守所的規矩。看守所的頂頭也是警備總部,並不隸屬於警察局,跟警察局算是平起平坐的,除非警備總部有更新的指令下達,否則看守所的規定就是規定。斌宗法師聽到這,才敢放心離開新竹。

只是萬萬沒想到小獄卒趁著賴典獄長沒值班的日子,惡整這些僧眾。而僧人們回到看守所,隻字不提,典獄長也沒關注到這件事情。那是到了很後來,等僧人都被釋放了,典獄長跟斌宗法師才聽說,有過遊街這件事情。

遊街那天,正是《懲治叛亂條例》公告施行的日子,基於法律不溯及既往的原則,6月18日被抓捕的僧眾們,得以免於被這疊床架屋的惡法綑綁,撿回一條命。俗稱「二條一」的《懲治叛亂條例》,在這之後奪去了數以千計、萬計的性命。九位僧人上街丟臉,但保住了腦袋瓜子,也不曉得算不算是某種重報輕受,迴小向大。

李子寬命人泡了壺茶,在會客室接待斌宗法師,聽完斌宗法師描述的新竹看守所之後便說:「他們的信我看了,大概情況我也曉得。只是,我不懂為何會纏上這樣的麻煩?說一句不太妥當的,假使我是個外人,我也會誤以為,難道靈隱寺真的有什麼內情嗎?」

斌宗法師嘆了口氣:「唉,希望不會太壞。要不然,子老你向國師討救兵吧。」

這樣一層一層的救援,不知道得救到什麼時候。況且,這還只是一個新竹,難以想像如果其他地方也發生同樣的事情,那不知道教內會亂成什麼樣子:「與其我們跟這個腦袋不清楚的總部司令胡攪蠻纏,倒不如跟國師告狀,國師現在就在委員長身邊,國師的一句話,那是高過我們幾十幾百倍的,要是他能說點什麼,影響一下委員長的決策,我們還落個輕鬆。」

「是頗有道理的。」李子寬看了看鐘,時間尚早:「這樣吧,法師待會跟我一起去台北看守所一趟,我請導師大醒法師修書一封,向國師求援。」

「好。我這裡等。」

這也不過十分鐘左右吧,去方丈拜見大醒法師的李子寬,卻是一臉頹喪地回到會客室來。

「怎麼了?」

「大醒法師不願寫這封求援信。」

「怎麼,大醒法師還惦念著他跟慈航法師的細故嗎?」教內盛傳,大醒法師比慈航法師晚些渡台,慈航法師接待大醒法師的時候,大醒法師卻說了些不太中聽的話,兩人有了誤會,自那接待會後一別,再知道對方的信息,全都是靠書信和口語,毫無對坐見面的機會。

「不,導師是擔心善導寺被捲入風波,賠上中國佛教會的前途。」

「這,現下連中國還有沒有佛教都成問題了,善導寺獨善其身,會強過現在嗎?」斌宗法師頗為不解,一副要進去找大醒法師把話說清楚的態勢,撩了僧袍邁開步子就要往裡走:「我認識的大醒法師,不像是這樣的人!」

李子寬攔住了斌宗法師,言道:「法師,別,導師真的是擔心我們這邊籌備處的根基還沒穩固,就被弄倒下去了。」

雖然把斌宗法師勸住了,但李子寬沒說出口的,其實還是大醒法師真正的回應。適才進了方丈,開口提及靈隱寺跟慈航法師的事情,那大醒法師一聽說是慈航法師被誣陷,冤獄纏身,氣得破口大罵。只不過罵的不是警備總部,罵的是慈航法師:「到處放大砲,亂說話,罪有應得!」

罵完冷哼一聲,說是不用救,救了也沒救!

這些話,單獨講給李子寬聽可以,或是孫夫人也大概聽得懂大醒法師真正的意思;但若是給旁人聽去了,肯定要說這佛教惡鬥太嚴重,居然眼睜睜看同門遭受法難,袖手旁觀就算了,還風言風語落井下石,完全沒有出家人的風骨。也就是這樣,李子寬當然更不能在這個時間點上,讓斌宗法師跟大醒法師碰面,兩人一對,大醒法師要還是這麼大開大闔地說,那還得了!

「那好吧,我們先去看看慈航法師,再來想要怎麼跟國師講這件事情。」

看守所之行當然沒有什麼太大的斬獲,唯獨這向國師求救的信,多了慈航法師的手筆。面會的十分鐘裡,慈航法師、李子寬、斌宗法師三人,最後決定兵分四路,並且以營救新竹看守所的年輕學僧為優先。

「不管如何,那些學僧是看我的名氣也好,看我的學養也罷,總之他們來,我就有義務保全他們的平安。」慈航法師雖然被關了三天,但念佛不輟,底氣似乎比平常還足:「大醒法師算是我的師父,他不出手救我,我不怨他,倒是可以請大同法師幫忙,他輩分小一點,但他跟十普寺的白聖長老很投緣,請白聖長老來協助,我想是個不錯的辦法。」

慈航法師邊說,李子寬就給記錄下來。

「然後是律航法師,早點把他放出來,先讓他出來,他才可以有餘力去救那些年輕的學僧。」

「好。這個我請丁委員跟董委員出面,讓他們找人擔保律航法師。」李子寬走筆至半,想到另一樁事情:「對了,當初法師你們的入台證,是誰換發給你們的?或許去找到這些人,讓他們再次出面擔保,可以更有說服力啊。」「零零星星吧,工商政界都有人願意幫忙。像我曉得,新竹看守所裡,有一位江蘇來的年輕學僧,叫星雲的,他的入台證就是警民協會吳鴻麟給幫忙換的。大多都是本省人幫忙,因為本省人聽說是和尚來,其實都頗歡喜的啊。」出身鹿港的斌宗法師,當時就委託許多商號來替渡台僧人做擔保:「嗯,那些商號就我來找吧,找齊了,把大家給保出來。」

三條路都已排佈妥當,李子寬便提起孫夫人當初答應的事情。

「按你這麼說,孫將軍的夫人也願意出面的話,那不就是你跟孫夫人直接地去找陳誠把話說清楚了嗎?」慈航法師說:「以你這國大代表的層級,配上將軍夫人,再加個律航的防空司令,我想,那陳誠就是膽大包天,也不可能把你們三個都視為無物的。」

「好,就照這個計畫進行吧!我回頭先給國師寫信去。」

告別了慈航法師和無上住持,斌宗法師和李子寬分頭辦事。斌宗法師搭了那天的晚班車回新竹,這列車還沒過桃園,律航法師就因為他的俗家身分,提早獲釋了。

律航法師回到靈隱寺,才幾天不見,心然法師雖然早就甦醒,可以自己打理飲食起居,但少了師兄弟們的陪伴,顯得衰弱不少。

「還好吧?」

「佛祖還捨不得我呢!師兄弟們呢?」

「還沒回來。」律航法師臉色一凜:「我還得救他們。」

事情發展都按著那天在台北看守所安排的一樣順利。

大同法師一接獲子老的消息,二話不說,親自到十普寺請白聖長老出面。白聖長老當然曉得這是佛教的大事情,姑且不談他對慈航或李子寬這些人的看法,為佛教與眾生,他理應去拜訪陳誠一趟。白聖費了一個下午,跟陳誠解釋,這些小沙彌也好,年輕學僧也罷,之所以沒有身分證明,宛如散居遊民般地過日子,實在是因為和尚深居簡出,對這種事情的敏感度本就不足,逃難來台,有很多人連袈裟經本都帶得不趁手,更何況是身分證入台證這些文書證明。和尚們來台灣,那是投奔自由,不是為了做特務工作的。

第一個人這樣跟陳誠曉以大義,還不算有多少成效。也就像算準了時間一樣,隔不到兩天,李子寬陪同孫夫人,還帶了同為佛教徒的特務廖化平,也到陳誠的公館詳談這次的事件。

有了白聖長老的說明,陳誠現在需要的就是一個台階。

「我也是按照公告過的法令在執行,我並非特別針對什麼信仰的人士。」陳誠頗有耐心地跟這些佛教徒們懇談,大概也是聽說了慈航法師真的不可能跟共產黨有什麼瓜葛:「這樣吧,你們能否擔保,保障這些和尚不做共產黨?可以的話,我當然願意讓步。」

「他們本來就不是共產黨啊。」

「嗯,再來,關於遊民身分的問題也必須解決。」看樣子共諜的疑慮應該是已經解決了,陳誠並不打算繼續用這麼名目來審訊包括慈航法師在內的十三位靈隱寺的僧人。就當那些海報照片都是栽贓嫁禍吧。

「遊民是要解決,但拘禁僧人,應有證據,不能一體視為無業遊民。」李子寬說道:「僧人的生活本來就跟一般百姓不太一樣,僧人就是他們的職業,怎可算是無業呢!」

「我這也是依法處理。」遊民這點陳誠倒是還不想輕易讓步,這其實也可以想見,自古以來,偽作沙門,在社會掀起各種動亂的例子,比比皆是。如果有人假借僧團名義,但其實只是剃了頭的遊民滋事,這樣可就亂了警備總部連日下達並且嚴格執行的命令。

廖化平看兩方對這點有歧見,倒是提出了一個平衡的方法:「那就這樣吧,像申請入台證一樣,請正規商號,而且是兩家商號,資本額在五十萬的,讓他們出面保釋一位僧人。這樣應該可以減少遊民的弊端和疑慮吧?」

「這。」陳誠雖不同意這樣草率地決定,但如果繼續把僧人關著,也沒有好處。這些身份顯赫的佛教徒屢屢來懇談,日子一久,也是禁不住煩的:「給我幾天的時間,想一想吧。」

同時,國師的信也到抵警備總部。這位隨軍壓陣在成都的國師,不是別人,就是清代四大活佛之一的章嘉呼圖克圖,與哲布尊丹巴同為蒙古佛教的雙擘。一般人但知藏地的達賴與班禪,往往忽略了蒙古的兩位大活佛。

國師在信中提到,他與被囚的幾位法師,從交情上講,有的是舊識,有的是師伯侄的關係;從佛法來說,都是有德有才的善知識;從國家來看,都是愛國護教的種子。盤查詢問可以,囚禁審訊似乎就太過了。

不出十天,陳誠終於退讓了,採納了廖化平的建議,只要能找到兩個商號擔保,就能釋放一位僧人。而斌宗法師和孫夫人早就找齊了這些功德主,陳誠的命令一出,所有僧人當天就都得到釋放。

從6月19日起算,歷經二十三日,雖然沒有嚴刑拷打之磨難,但虛佈在黑牢後的大手,催動著逼命的咒詛,給這些年輕的學僧帶來莫大的壓力,伴其一生都難以解脫。

李子寬便勸這些學僧,不但要加入中國佛教會,最好也加入中國國民黨,宣示自己的決心,不要讓人有機可趁。於是,包括那位江蘇的學僧星雲在內,所有入過黑牢的僧人都加入了中國國民黨,開啟了以黨領教、訓教的時代。

這樣的佛教,算是保全住了嗎?或者,佛教只是變形為黨的宣傳工具?

提出這些疑慮的人,不是別人,就是戰後台灣最重要的僧人,通透三藏的佛學家,印順導師。

印順導師的質疑,再次掀起了佛教界內的軒然大波,也幾乎演變為教難,李子寬居士重挑大樑,四處為他說盡好話;慈航法師為了他再渡紅塵,險些為人所利用;白聖長老正式展露出他的手腕,讓十普寺與善導寺的派系之爭浮上檯面……但那就是另一段故事了。

專題調查:「佛光照破了白色恐怖」系列文章

[the_ad id=”8081″]