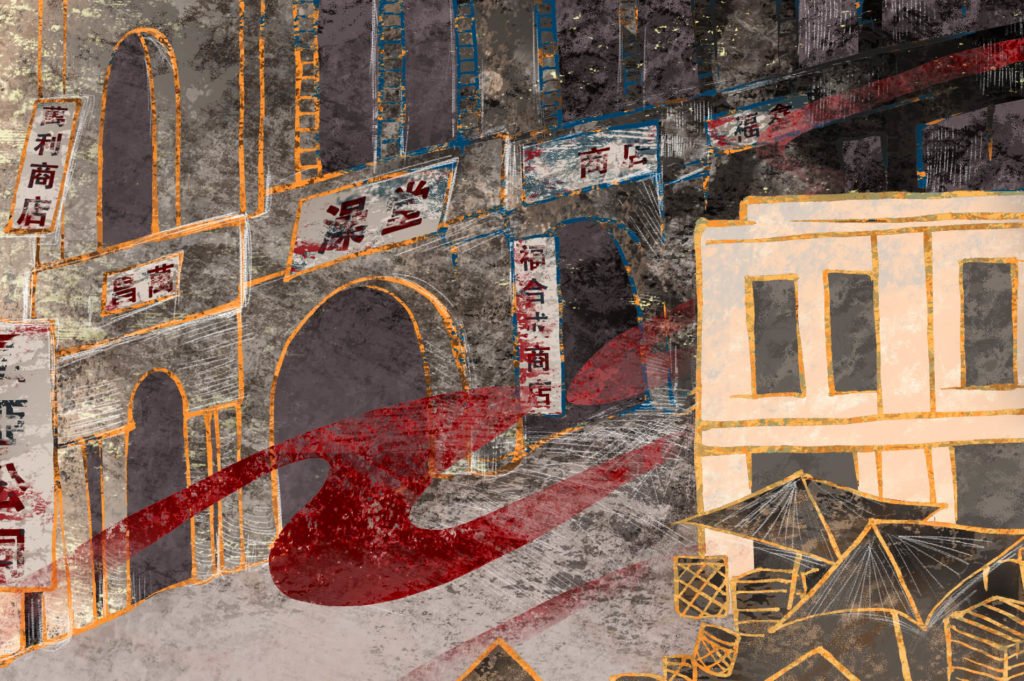

日治時期的大稻埕,是個繁華的商業街町,台灣人與日本人在此混居,交織出文化衝突與殖民情結的愛憎詩篇。1901年4月16日,一個日本職員家庭突然全員慘死在自家之中,究竟是甚麼樣的情仇,害得村田夫婦與兩位友人喪命在他們心目中的「新天地」呢?

- 殖民者的新天地

講到大稻埕,你會想到什麼呢?是美食滿載的延三夜市與寧夏夜市,是適宜散步閒逛的迪化街,是稍顯落寞顏色的舊市區,或者是記憶中煥發著各種斑斕色彩的黃金年代?

然而你知道嗎?大稻埕實際上是在鐵與火的哀號中誕生的──1853年的頂下郊拚,敗走的同安人帶著城隍爺從艋舺逃到此地,建立了日後繁華的大稻埕。

40多年後,日本人來了。居民受夠了清國士兵群龍無首的慌亂,在大稻埕富商李春生主持的會議上,決定向日軍投降。跟在日軍之後的普通日本人,一個個地下了船,開始在帝國的新殖民地上,以「殖民者」的身分定居下來──對他們而言,台灣是一個可以從頭開始的「新天地」。

38歲的村田賢吉,也是追求「新天地」而來的其中一人。

原本是小田原藩藩士的村田賢吉,生於1864年。他4歲時,薩摩、長州、土佐與肥前諸藩結束了六百多年的幕府統治,迎來了明治維新。7歲時,維新政府推動廢藩置縣,藩士的地位與出路不再,非得靠自己的能力掙口飯吃不可。於是成年後的村田賢吉,憑藉著舊幕府時代的關係,成了建築公司有馬組的事務員,被派到清國工作,輾轉來到了台北,定居在大稻埕建成街(今日天水路一帶)16番戶與17番戶。

與村田同住的,還有未入籍的孕妻戎谷敦、兩名友人市川太一郎和北貞造,與兩名傭人,12歲的本島女孩陳阿欽,和16歲的本島少年黃淡仔。雖然並非大富大貴,但日子也算是過得去。

然而他們這平淡卻幸福的日子,竟然在1901年4月16日這天,嘎然而止。

- 死亡的氣味

對於阿欽來說,那天和平常沒有什麼差別。

才12歲的她,按照今日的標準是個有待受教育的小孩,但在那個年代,阿欽已和父親一樣,必須用自己的雙手扛起家計。她在村田家幫傭,負責炊煮,每天早上六點到家,煮完晚餐後回家。17日早上,她如同往常到了村田家,然而門戶卻不像往常緊閉。阿欽雖然覺得有些奇怪,但工作不做不行,她熟門熟路地走了進去。

村田頭家的房子,因為是兩戶併一戶,稱得上大,光是正面就有四間(一間約182公分)的寬度。也因為是兩戶併一戶,所以左邊的門已經不用來進出。阿欽是從右方出入口走進去的。進去後,有一片用木板欄杆隔出的空間,放著一張圓桌。欄杆的左手邊是一坪半大小的土間(玄關),土間朝內部的方向,則鋪設了式台(矮階梯)。踏上式台後,是四疊半(約2.25坪)、三疊(約1.5坪)和更裡面更大的空間,這就是村田家──經過日本人改造的台灣傳統家屋。

阿欽平常會不會和「頭家」村田賢吉或「頭家娘」戎谷敦打招呼呢?當沒有聽到回應的時候,她會不會覺得有些奇怪呢?然而她沒有心思多做推敲,因為她聞到了一股有點陌生又有點熟悉的味道。

阿欽的身體比她的頭腦更快一步,停了下來,那個正在全速思考氣味的小腦袋瓜,被迫分神思考眼前這一片鮮紅色的來由。思考與答案如電光石火匯集之刻,阿欽的身體再次比她的腦袋先一步的動了。

──她一邊跑開一邊尖叫,叫到附近的鄰居再也無法聽而不聞,紛紛探出身來。

「人給刣、刣死了啊!」

在少女劃破寂靜的尖叫聲後方,是一片殷紅的血海。

- 染血的榻榻米

當大稻埕支署的警察抵達後,他們才真正了解少女阿欽到底看到了什麼地獄般的景象──村田一家,包括兩名同住的友人,無一倖免於難。距離外面最近的,是懷有九個月身孕的戎谷敦,她的右臉到耳朵有橫傷八所、豎傷五所,致命傷則應該是頸部的一擊。在女主人身後,則是其夫村田賢吉,他的頭部遭到重擊,頭骨碎裂,後頸部、肩胛骨、前額和右足都有許多傷痕,陳屍在欄杆上。

繼續往裡走,仰躺在式台上的屍體,是市川太一郎,他的雙腳還在蚊帳內,身體則朝向土間的方向。他的臉可說面目全非,頭骨碎裂、腦漿溢出,喉部的氣管更被殘忍地割斷,明顯可看出不置於死地絕不罷休的兇殘。走到最底,是陳屍於房屋最深處的北貞造,面部朝下,從後頸部到右顎下有一個及骨深的傷口,頸動脈被切斷,左右手與後腦也有傷。他的頸動脈被切斷,塌塌米上因此浸飽了他的鮮血。旁邊散落著許多血手印與腳印,看起來煞是怵目驚心。

是誰如此殘忍地執行了滅門血案,連尚未出世的孩子都不放過?又是為了什麼?大稻埕支署知道他們接下來該做的就是盡快將兇嫌繩之以法,否則,豈不是讓方才加入帝國版圖的殖民地居民看了笑話嗎?

但,要從哪裡開始查起呢?

- 村田一家

首先要釐清的是受害者彼此之間的關係。接著是案發現場的遺留物,以及是否有其他線索。

一查之下,發現村田賢吉在抵台之後,先在台中住了一段時間,並和北貞造、與一名叫做服部的人,共同在嘉義開設「圓三商行」,經營樟腦買賣,但最後草草收場。

村田在去年的8月21日抵達台北,在落語家萬朝宅暫居。在這段時間內,他遇到了過去曾結為義兄弟的有馬組舊識˙小松海山。小松素知村田由於身為基督徒,而通曉英語、拉丁文、法語,因此為他謀得淡水稅關的工作。實際上,就連村田現在住的這棟房子,都是小松替他找到的──「小松兄真是我的恩人啊。」村田是否常常這樣告訴戎谷敦呢?

村田也是在台中認識了妻子戎谷敦。本籍大阪堂島160番戶的戎谷敦,是家中的二女。她在1900年、25歲時才來到台灣,一上岸,就到基隆義重橋街的依姬館工作。隨後不久,到了台中台勢樓當藝妓,並與村田認識,過起了夫妻一般的日子。村田的樟腦生意失敗後,戎谷敦先後以道吉和萬梅吾妻(暱稱小萬)的名字在水返腳(汐止)和基隆當藝妓,曾經流產一次。等到村田得到了稅關的工作,才在去年冬天由基隆到台北,眼下有九個月的身孕。

在圓三商行的生意失敗後,北貞造到了台南縣嘉義辦務署擔任主記的工作。但在去年二月因事辭職,又回來投奔村田,成了一家的食客。不久,村田打聽到鐵道部欠缺雇員,遂介紹北貞造就職,兩人雖然不再是事業夥伴的關係了,但仍然挺照顧對方。最後,原籍千葉縣東葛飾郡的市川太一郎(41歲),他和村田係因有馬組而結緣認識。他到台灣甚早,曾一度在雲林地方工作。1899年時一度歸國,到了去年夏天才又回到台灣。

這些人有什麼共同的特點,招致了這次的災禍呢?又或者,是其中的誰因仇怨而替所有人帶來了死神?兇手是衝著誰來呢?不過在開始思考這點之前,還是先確認一下案發的時間吧。

- 調查的起點

根據周遭鄰居的證詞,戎谷敦在每天晚上11點多會去附近的「一之湯」洗澡。而案件發生那晚的11點左右,有人目擊到村田家的友人、木匠須藤來訪,村田夫妻站在門口接待他。因此,可推斷案件應於此後的時間點才發生。

時間快轉,來到了半夜兩點。有附近的住戶指稱,差不多這個時間出來上廁所的小孩,看到兩個人影在村田家的門口徘徊。再加上建成街的野狗差不多在這個時間點同聲吠叫,而不遠處北門外街(今長安西路以南的延平北路一段處),則有證人說他在差不多這個時點聽到了女人的尖叫聲,但以為是夫妻吵架,沒放在心上。綜合以上資訊,警方判斷案件發生的時間點大約是在半夜兩點左右。

那麼,兇手有留下什麼線索嗎?

呃,其實出乎意料之外,挺多的。

案發地點除了屍體之外,另外發現了兩個提燈(其中一個寫著「艋舺」的字樣)、一隻台灣鞋、一把雨傘、殺豬刀、台灣刀的刀鞘等物品。由於當時販賣提燈的地方有限,警方很快地就找到了位於撫台街(今延平南路一帶)二丁目17番戶的提燈屋小林房次郎。根據小林房次郎供稱,兩個提燈應該是在14號晚上賣出的,一個賣給台灣人,另一個賣給內地人(日本人)。但到底是誰買的?他已經記不得了。

出外調查的巡查也帶來了幾項情報。首先是在興仁街(今太原路一帶)附近的墓地撿到了村田與市川的書信、名片與電報等百餘件。巡查另外撿到了一張府前街四丁目二十五番戶小野彥一的名片,背面用鉛筆記載了與村田相關的事項。這是否是加害者為了湮滅罪證而搜出後再行丟棄的物品?以此推測,或許兇手主要想找的,是村田和市川?

搜查人員另外在六館街(今南京西路一帶)的三十四銀行出張所前,以及距離案發地點兩町左右的得勝街(今南京西路以北的延平北路一段附近,鄰近法主公廟)道路旁的下水道,找到了血跡。

這會是行兇者受傷後在該處清洗身體與衣物的痕跡嗎?警察們推論著。

- 消失的少年佣人

儘管在外面找到這麼多線索,但警方心中最可疑的嫌犯,還是本來與村田一家同起居,但案發當天偏偏回家睡覺的佣人黃淡仔(16歲)。再加上他在案發後竟然就不見蹤影──不管兇手是不是他,這人都肯定有問題吧?

於是全台北的警察都動起來追捕此人。案發三天後的19日,警方順利地逮捕了嫌疑最重的黃淡仔。一問之下,黃淡仔說,當天他其實也住在村田家,半夜突然有七八個匪徒闖進來。他看到事情不對,趕忙藏到地板底下。警察隨即派人到村田家查看,卻發現地板底下結滿了蜘蛛網──除非黃淡仔會吐絲,否則這怎麼可能躲著誰呢?

警方因此又回頭對黃淡仔展開偵訊,他才終於露出口風,於是警察前往板橋,捕得蔡金外等人。在偵訊之下,發現蔡金外等人在過去曾和村田一起在建築業工作,但因金錢產生嫌隙,村田一狀告上法院,蔡金外等人敗訴,於是坐了一個月的牢。或許是出於此而挾怨報復吧?但有了嫌疑犯,破案可說指日可待──

真的是這樣嗎?又或者,這會是日本警方漫長而灰頭土臉的破案史之伊始呢?

讓我們繼續看下去。

(待續)

辦公室調查員

心情隨著天氣變化起伏,熱愛香水,擁有一隻野生的馴化貓頭鷹。人生的格言是”Revenge. It’s even better than biscuits.”,但到現在都還沒復過仇。