調查員研究屈尺分屍案時,在長篇累牘的資料內,發現了許多前後不一致的報導。由於彼時仍處於戒嚴之下,新聞報導──尤其是此類資訊全權掌握在偵查機關手中的新聞報導,何以出現這些前後矛盾的現象?此點可說頗為耐人尋味。

疑點一:發現者的身分與時間

1959年12月28日,根據《聯合報》的報導,第一發現者是在24號時,因「在溪邊挖砂石」而發現腿部遺體的「新店鎮屈尺里雙溪口路某住民」。這位住民拖了一天,在25日時才向屈尺派出所報案。當時該所的駐警認為這是「醫院手術所鋸掉的病腿」,因此不甚重視──不是我要吐槽,但認真的?這個說法一聽就知道「站不住腳」。

首先,這裡已經是比碧潭更上游的河道了,再往上不可能有能執行這類手術的醫院。同時,該部位經過仔細的包裹,如果僅是醫療廢棄物,未免過於大費周章。因此,駐警在26號向上級單位一提出報告,新店警察分局局長朱耀坤很快就將之提送到警務處刑警大隊化驗。法醫檢視後,確認有謀殺的可能性,於是偵查開始啟動。

29日,《聯合報》針對分屍案的發現者,有了更詳盡的採訪。在這採訪中,第一發現者從溪邊挖砂石的住民,成了管理台電沉沙池工人的家屬。台電工人代表家屬告訴記者,他是在25日清晨七點多起床後,在井邊取水時,發現水池靠近水閘的附近有一物體在水面上漂流。到了下午兩點,因漂流物被沖到池邊,才打撈上來看,發現裡面裝的是仔細包裹的人類大腿。

然而到了31日,署名偉光的記者,卻又在《聯合報》上刊登的報導,指出:「因為兩條怪腿是於本月廿四日為看圳女工人林廖查某在挑水時發覺,廿五日由其丈夫證實後,再往警方報案,廿六日下午將雙腿送來台北。」此處,發現的時間又移回第一個版本的24日,而發現者的行動則從挖砂石改成了第二個版本的挑水。然而,就29日的報導,發現者即為挑水者,亦即為台電工人的家屬。那麼,如果林廖查某是看圳的女工人,同時又是挑水的人,那麼代替他發言的丈夫,其職業又是什麼呢?單就從這三日刊載的三篇報導,即可看出一個相當詭異的情況──第一發現者的身分不明、發現時的行動不明,甚至於發現的日期,也出現了前後挪移的詭異狀況。

疑點二:沒有解釋的字紙簍與外國製的衣物

第二個引起調查員注意的,是在一開始的幾篇報導中有著詳細記載的相關物品。28日找到頭顱後,聯合報於29日刊載了描述頭顱狀況的這一段文字:「該人頭的太陽穴被鐵器打傷,由此推測其係於被打死後,頭部始被砍斷,該人頭係用外國貨汗衣包住,再用白布及棉被單包裹,外用一張藍色玻璃紙包封,放入一字紙簍中,上放兩塊磚頭,然後用繩綑縛。」在找到頭顱的時候,警方也另外發現了一包血衣:「內有鐵灰色西裝褲,新外國製夾克各一件」。

針對這些遺物,30日時《聯合報》引述不具名專家的看法,認為這些物品對於偵查均有相當的助力:

現場發現的遺留物,均為破案寶貴的線索,如分屍案首先發現之大腿,外面以白粗布被單、棉絮、玻璃布西服套、鐵絲等,後來發現之人頭,外面包以外國貨的汗衫,又有剪下來的尼龍雨衣,及盛人頭的鐵絲字紙簍等,對這些遺留物耍一件一件的仔細研究,從這些物品亦可假設出犯罪者是屬于何種身份的人,如玻璃布西服套,可以推測兇手是有西裝的人,他的西裝可能不止一套,如果只有一套西裝的人,不可能有西服套,因為每天要穿,不會備有此物,該西服套是本省製?還是外國貨?要仔細研究。外國貨的汗衫,是什麼牌子?尺寸大小,此外最重要的是這個盛人頭的字紙簍,該字紙簍是用鐵絲製的,一般家庭很少備有字紙簍,即是有備此物的,亦以竹製的字紙簍較多,像這種鐵絲製的字紙簍以機關用的較多,假使從規場附近展開清查,要注意到鐵絲製的字紙簍問題。

然而,在兇手劉志才投案後,關於「鐵絲製字紙簍」、「玻璃布西服套」與「外國汗衫」等物品的討論,卻嘎然而止。報刊上的報導,除了玻璃布外,幾乎沒有討論本身已然山窮水盡到要殺人謀財的劉志才,是如何弄到這些堪稱奢侈的物品,又為何要將奢侈品用在棄屍上呢?

那麼,這些東西有可能是孫伯英的物品嗎?然而,據孫伯英的朋友所說,孫伯英「他把金錢看得很重,平日電影也很少看,除日常必須開支,不花用一分錢。」他對金錢的簡省,到了朋友找他敘舊,「也不忍叫他花錢請客」的地步。這樣的人,會去購買昂貴的舶來品,與自己用不太到的鐵絲製字紙簍嗎?怎麼想,都覺得不太符合人設啊。

這些昂貴的製品,到底從何而來呢?

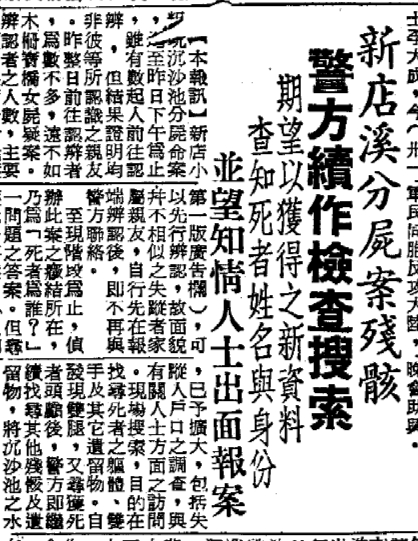

疑點三:持續追蹤,但默默消音的「失蹤外籍機關華籍職員」

在劉志才未投案,供出遭害的是孫伯英以前,找到的頭顱姓啥名誰,一直是警方偵辦的焦點。儘管不乏情報(基隆失蹤的小老闆與兩個前往認屍的失蹤者家屬),但經後續查證,應該都屬於假警報。然而,在零星的認屍者中,卻有一位特別引人注目──有個在「我方某治安機關人員陪同下至刑警大隊接洽」的美國憲兵,認為死者的面目和他們機構中一個失蹤的華籍職員頗為相似。就報導指出,警方專案小組對此亦相當重視,在30號下午調派多名幹員化妝查訪該機關的人員動態與字紙簍的來源。但這也是此事最後一次躍上新聞版面了。隔兩日,劉志才隨即自首投案,而這名面目不詳的華籍職員後來找到了沒有?他任職的到底是哪個「外籍機關」?再也無人聞問。

疑點四:一度找到又消失的神祕軀幹

30日的《聯合報》,刊載了一篇相當有意思的新聞報導,標題為〈陰錯陽差?說得死屍活現 下午又不對了〉的短訊,指出「分屍案胴體傳於昨日上午在屈尺沉沙池尋獲。刑警大隊長酈俊厚,於昨日下午否認。」亦即標題「下午又不對了」一語的由來。同時,在〈死屍的胴體 傳昨晨尋獲〉一文中,對此有著更加詳細的描述:

於池水將乾時,放水口突然出現了一個包裹,經將該包裹撈起解開後,赫然為被割裂的赤裸胴體與右臂,左臂尚不知去向。該具屍體被以鐵絲綑綁,外面裹以白布被單及藍色玻璃布,白布被單上有一個角被剪去,推測當係被單上寫有姓名或記號,兇手因恐暴露形跡,而被剪去,被單裏面塞有新店溪大形鵝卵石八塊,作為沉屍之用。此一消息立即不脛而走。

如果單單只是有「尋獲胴體部分」的風聲,那麼或許可以說是謠言風傳。但緊接著的描述,實在讓人有著「如果是謠言,未免也太有真實感了吧!」的疑惑。

在31日的報導中,署名「偉光」(沈瑋光)的記者指出這段針對尋獲胴體的描述,實際上是出自負責偵查的刑事隊長酈俊厚之口:

刑事隊長酈俊厚,於廿九日上午十一時許表示身軀已於當日上午九時在屈尺現場尋獲,酈大隊長當時只是接到專案小組的報告,並沒有看到尋獲的死人身軀,當時說沒有感覺到什麼,及至下午屍體送至大隊之後,經法醫檢驗發覺刀口不能吻合,乃否認他上午所說的一切,據傳酈大隊長為了這個原因,乃將已尋獲的身軀移至另一個地方,以避免記者追查。不過警方迄仍否認沒有找到身軀。

這條線索,於是耐人尋味了起來。刀口不能吻合,代表無法確認尋獲的頭、軀幹和雙腳是同一個人的身體部位。然而,他們的綑綁方式又是那麼的如出一轍到警方在第一時間認為是同一個受害人。若這個報導為真,則非常明顯的事實是,被分屍的死者,或許不只一人。

沈偉光也同樣意識到了這一點。他在文章中相當直率地問了許多問題:

現在問題的重心是已尋獲之身軀是否為死者所有?或係另一宗謀殺分屍案?或者找到的只是一件漂流物,甚或什麼都沒有找到。頗值得慎重研究,如果所尋獲的身軀是死者的,則酈大隊長為什麼先宣佈尋獲而後又要加以否認,同時既然未尋獲,為什麼要請檢察官勘察現場?因為酈大隊長曾經說過一句話,不完整的屍體,是無法報請檢察官相驗的,在發現大腿與尋獲頭部以後,警方為什麼不立即請檢察官驗屍,又為什麼要在酈大隊長宣佈尋獲又加否認之後,始請張澤涵檢察官偕同葉昭渠法醫前往勘測現場,從案情表面上看來不無蛛絲馬跡可尋,或許其中另有文章。警方在難言之隱的情形下,不得不以真弄假。如果所尋獲之身軀是另外一個人的,那麼問題更大了,因為一件分屍案尚未找出缺少的屍體,竟發現又有一人被謀殺分屍。

這也是調查員在讀完上述報導後油然而生的疑惑。然而這些問題,都隨著劉志才投案,帶領警方到避居地的山上掘出屍身,而被淹沒在後續的報導中。

疑點五:消失的黑色轎車,與奇怪的搜山

再也無人追問的,還有據稱在案發前後被至少兩名證人目擊到的神祕黑色轎車。據報導,在18日前後的一天晚上8點多,有兩個證人目擊到一輛神秘的黑色轎車出現在台電沉沙池旁。目擊者說,他看到有個男子兩度佝僂上身,似抱有物件走近池邊,於離去時並曾在池邊洗手。這個男子是誰?他往沉沙池裏丟了什麼東西嗎?除了神秘轎車外,也有人宣稱自己看到一輛吉普車停在水圳附近。警方有找到這些車輛的車主並盤問他們為何出現在該地嗎?

不僅在搜查車輛的部分令人感到疑惑,警方在宣稱仍未找到身體部分的狀況下,選擇的竟然是在31號的午夜動員大批的警力搜山。如此大規模的警力動員,若沒有相當確切的情報或者緊迫的必要性,不過是徒然耗費人力而已。對此,沈偉光也有相當犀利的見解:

最使人懷疑的還是警方專案小組,將全部精力集中於搜山,他們需要搜索的是什麼,是搜索第一現場,抑是所尋獲之胴體發生了問題,不能與人頭大腿合為一人,必須再搜尋其他的殘骸。如果是屬於前者,那更令人墮入五里霧中,因為目前最需要瞭解的死者姓名和身份,如死者姓名查出再從死者的各種社會關係上去研究兇手是誰,以及第一現場可能在何處,現在警方不從查尋死者姓名(或許已查出姓名)著手,反而集中全力去搜索屈尺至烏來的山區,那麼第一現場有可能在山區嗎?果爾第一現場是在山區,那麼那只銅絲字紙簍兇手又從何處弄來,兇手會在行兇之前,就想到要殺人而分屍,再在市區準備好只字紙簍帶去裝盛人頭?如果是於後者,那麼問題就更嚴重了,如果不幸所尋獲之死者胴體又是另一個人的那麼這件分屍案的被害者可能不止一人,如此項假定成立,那麼警方專案小組的工作人員不斷地搜查山區,可能又是搜查另一個死者的屍體。

綜上所述,不難發現沈偉光顯然頗為懷疑警方所發現的是一起連環分屍案。或許有人會說,這可能是劉志才投案後告訴警方的情報。然而,此處我們須謹記劉志才是在隔日的一月一日晚間方才投案,而他投案初期,先是供稱身軀被他棄置在淡水河中,接著又翻供宣稱是埋在陽明山上。直到說出是埋藏在藏身住所後方山坡上時,已是1月4日。難不成當時的警方有天眼通,可以預知案件日後的發展?

疑點六:孫伯英的友人,為何不肯領取頭顱?

孫伯英的頭顱,因知名法醫楊日松認證其泡在福馬林中仍會生長頭髮鬍鬚的奇異狀況,而成為知名的靈異傳說。然而,你有沒有想過,為什麼孫伯英的友人湯玉銘領取了他的身體和雙腿,卻獨獨不願領取他的頭部?根據報導,孫伯英的治喪費用,係由兇手處追回的贓款作為開支,並不須費湯玉銘一絲一毫。而湯玉銘既願替朋友送這最後一程,卻為何偏偏不願領取頭顱?

查詢日後的相關報導,均說頭顱晚於身軀被發現,但實際上卻並非如此。發現的順序,是雙腿、頭顱,最後才是身軀。再加上湯玉銘在1月5日領取友人遺體時,不僅案件已破,身體的所有部位也都已經尋獲。那麼,到底有什麼樣的理由,足以讓願意出面替朋友收屍的人,讓朋友的頭顱繼續泡在福馬林裏面呢?

福爾摩斯曾說過,「排除一切不可能的,剩下的即使再不可能,那也是真相」。在這個事件中,我們能否大膽假設,湯玉銘之所以不願領取孫伯英的頭顱,是因為那有可能不是孫伯英?想想,孫伯英雖然在台灣沒有親人,但他的朋友、舊識、同事與同袍,面對這起驚天動地的案子時,有可能一個人都沒認出他來嗎?但若說這個「孫伯英」,其實並非他們認識的孫伯英,那麼是否就有了一個更為合理的解釋呢?

關於孫伯英命案,從報導中還可以找到許多細微的疑點。比如在破案前,辦案人員便信誓旦旦地宣稱「本案一定會破案,只是遲早的問題」一事,他們到底何來這種底氣?尤其是在前面有一起木柵女屍案並未偵破的情況下?加上袁毅銘的供詞、劉志才的反覆翻供等等,這起戰後第二件分屍命案,或許真相比我們所知道的要更為複雜,也說不定呢!