談到《憤怒的菩薩》一書,陳舜臣在戰後由日本返回台灣,可說是本作之所以誕生的重要契機。那麼,為什麼陳舜臣會想要回到台灣呢?其中自然有各式各樣的理由存在。而當我在閱讀其自傳《半路上》時,在陳舜臣描寫他從神戶準備要出發到台灣的段落中,讀到了以下的文字:

當時在東京頻頻發生台灣人與朝鮮人的問題。台灣與朝鮮的人們已經脫離日本的統治,但又還沒出現能適當管束他們的政府,他們與當地的非法組織發生爭端,當時日本處於一種無警察狀態,因而導致美國佔領軍的介入,甚至發生了武裝抗爭。相關人士遭到美軍的逮捕後,接著又發起了釋放運動,這次以美軍為對手的「過激份子」們,又再度被美軍逮捕。

因為我們身在神戶不太清楚東京的狀況,所謂的「黑市事件」應該牽扯了許多複雜的問題。甚至有傳言說,這群表面上引起騷動的人,背後應該有股勢力在操作。

陳舜臣為什麼要特別在敘事中加入這樣的一段文字呢?這肯定不是毫無理由的。而當我們仔細閱讀這段文字,一個特別的歷史事件也將浮上檯面:那就是戰後造成在日台灣人感到不安,而在台台灣人氣到跳起來的「澀谷事件」。

對於今日的我們來說,「第二次世界大戰結束」不過是一個歷史課本上的一個時間點,記誦一下「台灣自此脫離殖民地,迎來另一個時代」,好像也就差不多了。但是對於生活在當時的陳舜臣,乃至於許許多多的在日台灣人而言,這可是天翻地覆的大事:日本戰敗、台灣脫離殖民地,意味著日本政府從此不再能「統治」台灣人。易言之,台灣人──不管是身在哪裡的台灣人──再也不受日本政府的管轄了。那麼,現在有誰可以管轄所有的台灣人呢?那應該是台灣的前宗主國,清國吧?但清國已經被中華民國給滅掉了。好,那就是中華民國!嗯,至少從宣稱自己擁有台灣主權的中華民國這邊看來是這樣。至於怎麼沒人想到台灣人可以自己管自己,那就是另一個議題了。

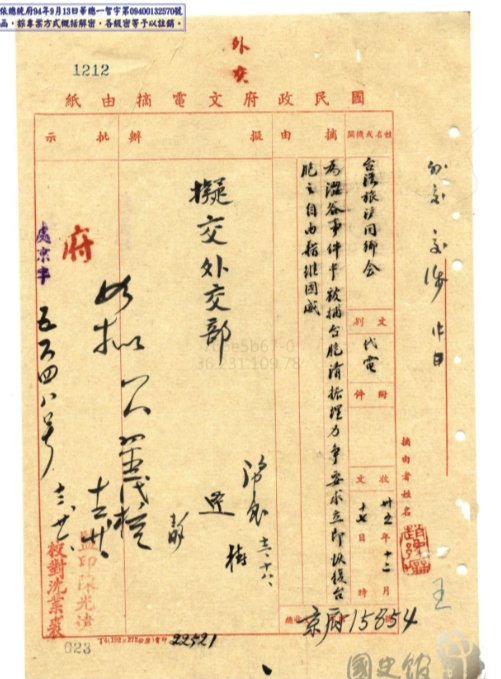

在戰爭結束後的1946年,國民政府便頒布了《臺灣同胞國籍回復令》與《在外臺僑國籍處理辦法》以處理海外台灣人的國籍問題。這兩項乍看起來沒有什麼問題的法令,實際上卻剝奪了台灣人在脫離殖民地身分後選擇國籍的權力──以同為日本殖民地的朝鮮來說,若朝鮮人不願回歸母國,則可選擇日本國籍。

行政院35年1月12日恢復國籍訓令。圖片來源:臺灣省行政長官公署檔案01110035006

無論如何,根據《在外臺僑國籍處理辦法》第二條,旅外台灣人只要向駐外單位申請華僑登記證,就可以取得華僑身分。而第五條則因應過往殖民地的特殊狀況,特別強調住在韓國與日本的台灣人一但辦理華僑登記,即享有戰勝國僑民的同等待遇。由於戰後物資缺乏,資源的取得有賴當時實質統領日本的駐日盟軍總司令(GHQ)之安排。在GHQ的指揮下,戰勝國僑民不僅可享有較優渥的配給,也享有一定程度的治外法權。在此情況下,許多臺灣人對於「成為中國人」確實是不太排斥的。

然而,對日本政府來說,國民政府片面以國內法的方式宣布掌握了台灣人的管轄權,無疑是不顧國際慣例的做法。日本政府認為,在和約尚未簽訂之前,他們仍握有舊殖民地人民的管轄權。至於為什麼日本政府要做出此一宣示?除了主權的因素外,更重要的是治安的問題。

前面提到,戰後日本資源匱乏,因此黑市可說大行其道。而有些腦筋動得快的台灣人,便利用成為戰勝國僑民,可獲得特別配給的優勢,在黑市販售物品。這樣的行為,對於日本警方而言,是無視其權威,對於日本黑道而言,則是掠奪其利益。因此,兩方結合,共同對付台灣黑市商人的狀況也屢見不顯。面對這樣的困境,台灣人則以「國籍歸屬中國,因而管轄權在GHQ而非日本政府」,而不服日警的取締──當然,除了地盤的爭奪外,也存在著犯罪後欲以此為藉口脫罪的台灣人。而這樣的情況,遂成為了日本政府提出「台灣人犯罪問題」之理據。

諷刺的是,儘管日本政府宣稱在和約尚未簽訂以前,台灣人都是「國民」,但實際上,按照日本內部的法令,這些「國民」卻不具備原日本籍國民所擁有的一些基本權利,比如選舉權。1946年,日本舉行了國會選舉,而其新訂的選舉辦法,仍按照舊有思維,以台灣、朝鮮等「外地」住民不適用「內地戶籍法」,而剝奪了外地住民的投票權。這又怎麼會讓從1911年的大正時期就開始爭取自治權的台灣人服氣呢?!白話一點來說,「日本仗都打輸了,還想繼續欺負台灣人嗎?!」或許也不乏抱持著這種想法的人吧。

顯然,中華民國政府與日本政府對於台灣人的國籍狀況有著相當不同的見解。此時,做為第三方,且為日本實際統治者的GHQ之意見就變得相當重要。然而,在澀谷事件發生之前,GHQ除了下達在1946年2月以後,由佔領軍審理在日台灣人的犯罪之外,並未對日本與中華民國政府兩方的法律僵局有什麼具體的解決措施。

長久以來在日本人與台灣人之間累積的敵意,終於在1946年7月爆發了。而事件的源頭,則要再往前推進到戰爭剛剛結束不久的1945年11月。此時,華僑與在日台灣人──儘管乍看之下可能類似,但這兩者的身分其實不太相同。前者為不具有殖民經驗的清國或民國移民,後者則為台灣裔。然而由於兩者間共享漢學的文化傳統,因而彼此之間也存在著一定程度的親密感──已經開始黑市的營運,而澀谷警察署的署長土田精則下令轄下員警沒收他們的貨物、取締違建等等。大量的華僑與在日台灣人(以下簡稱台僑)擁到澀谷警察局抗議。這樣反覆了幾次之後,在1946年4月1日,華僑與台僑轉到澀谷消防署一帶,建立了「台灣人街」,在當地露天貨攤販售商品。

差不多同一時間,日本人在新橋一帶設立了黑市「新生市場」。掌控此地的黑道勢力之一,關東松田組,為了搶奪地盤,提出了「排斥在日外國人」的激烈主張。儘管其組長松田義一在6月10日被其弟射殺,但繼任組長的遺孀松田芳子卻並未對一代組長的信念有任何變更。6月16日,華/台僑的武裝集團在松田組事務所與其開戰,造成一死一重傷的慘劇。由於事件重大,警察與憲兵都介入此案。

一個月後的7月16日,關東松田組的組員攜帶日本刀,砸了位於澀谷宇田川町由台僑經營的咖啡店,造成規模約有50人之多的混戰。在此案中,有8人受到輕重傷。此時,另一黑道組織,關東尾津組的組長尾津喜之助欲出面協調,但兩方仇怨已結,調解最後以失敗收場。

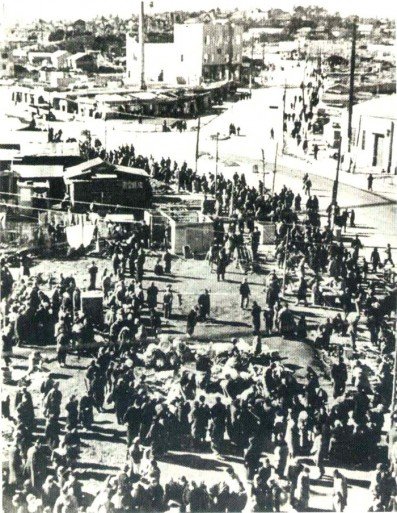

之後,澀谷警方聲稱他們收到了「在日外國人要襲擊關東松田組事務所、澀谷警察廳、警視廳」的情報。於是在7月17日動員了200名警力,取締宇田川町一帶(台僑)的黑市。衝突之中,有8名警察與2名台僑受傷。隔天,250名武裝警察再度前往宇田川町進行取締。兩天的取締共逮捕了30到40名的台灣人。18號午後,另有三名刑警宣稱在澀谷車站前被台僑團體打傷。該事件共造成在日臺灣人7人死亡、18人輕重傷,另有40人左右遭到逮捕;日本人方面則是有警員1死、1重傷。以上,就是我們在日語資料中常見的關於此事件的大概描述。

但,這中間有些細節,講起來好像怪怪的。比如說,假設「在日外國人」確實有襲擊計畫好了,為什麼他們會將黑道的「關東松田組」和白道的「警察局、警視廳」擺在一起,一視同仁地做為襲擊的對象呢?「在日外國人」的勢力有強大到能夠和黑白兩道同時開戰嗎?此一傳言的出現,說不定坐實了台灣這方的說法:日本警察只取締台灣黑市,而不管日本黑市,而日本黑道則是在警察的默許下前來挑釁。

針對此事,《新生報》引述台僑的說法如下:

「日本投降後,被徵往日本當工廠勞工及留日台灣人學生,因生活所迫,從事經營攤販於東京之繁華街者甚多,日人嫉視台胞經商圖利,時常煽動日本浪人,採取妨害經商行為,去年(註:1947年)7月中旬,曾有東京新橋區之日本浪人之組織松田組無故結群襲擊澀谷站之台胞攤販,並開槍威脅,幸未蒙受損傷;同月16日,澀谷警察署警官藉以取締禁製品(即布匹、肥皂、橡皮靴等)為詞,大舉搜索台胞攤販,沒收禁品,而取締之對象,則祇限台胞,此顯然為蔑視台胞,此事件發生前,曾有我海軍自美回國途中進入日本橫須賀港,台胞表示歡迎之熱忱,於澀谷站附近建設歡迎門,此門竟被日警所毀,日警之粗暴態度,可以想見,致使台胞感覺不安,為保持生活及經商之自由安定,三百餘台胞(其中包括我國其他各省同胞)於7月19日晚,向我國駐日代表團請願,經代表團李少將諄諄訓示,並表示向日政府要求保障生活後,復恐台胞結群回家,易起意外,特派卡車護送台胞回家。此時為下午9時許,裝載台胞之車七輛,將通過澀谷警察署前時,約有日警三百人分兩列排於警署路旁勒令停車,台胞代表即與該署長土田交涉,結果土田始准許通車,惟將開車時兩傍之日警突向我車輛開槍掃射,台胞中並無一人帶槍抵抗,因此台胞死七人,重輕傷四十多人,日警亦互相誤傷一人,未受槍擊之台胞除急返代表團報告者,及輕傷逃逸虎口者外,其餘均被拘留於該署。在該署時,日警復蹂躪人道,對負傷而呻吟,及重傷即將斷氣者□□不問甚至加以手銬。至□□□□□□及美軍憲兵到該署交涉後,始解手銬送至病院;同時,日警並曾令浪人毆打被捕之台胞。」

這個說法,與1946年8月1日刊登在香港《工商時報》上外交部司長何鳳山的說法,可說相當一致,僅略去了雙方相互尋仇的細節:

何司長鳳山聲稱:「東京澀谷新橋等區,中日攤販商人常因小故發生衝突,而日警又與日浪人互相勾結,以致演成七月十九日晚在澀谷日警二百餘人槍擊我華僑之慘劇。是案發生近因,為台僑與松田組互爭新橋收販地面所致。原七月十四日有台僑張育勳者,被日方松田組刺傷,次日台僑十餘人,乃向松田組問罪,結果釀成鬥毆。十六日午間,松田組率浪人持手槍刀棍,往襲澀谷台僑服務團,台僑受傷數人,經美國憲兵及日警趕到後,始克制止。迨十七日十八日兩日,日警因檢查澀谷黑市,而與台僑發生鬥毆,雙方均有負傷,台僑尚被捕數人,但俱經我代表團僑務處保釋,僑務處林處長定平,乃與日方警保局警視總監商洽解決辦法,警視總監同意約束日警,林處長負責約束台商,俾免不幸事件之重演。是日台僑集中約六百人,似有所舉動,經林處長赴華僑聯合會當眾談話後,即予解散,其中約半數,忽又糾集,乃由李處長立柏,加以剴切訓示,台橋亦允解散。惟當該僑等一部分正乘卡車歸家,道經澀谷警署前時,突遭日警槍擊,台僑死四人,傷者十餘人,被拘者廿餘。慘案發生後,我代表團并致函盟軍總部說明此次事件之嚴重性。本部據報後,即令該團迅速採取下列各緊急措施:一、應由該代表團即與駐日盟軍總部聯合舉行調查,使明瞭事態真相,俾知責任所在,以便提出交涉。二、對於此次事件之我方要求,一俟真相查明呈報後,即行提出。三、採取適當方法防止事態之蔓延與擴大,切實保護僑胞之安全。四、請盟軍總部指示日本政府及輿論界,不可故意□染,或做煽動性宣傳。」

由此可知,在事件發生的初期,國民政府對澀谷事件的觀點,和華/台僑可說頗為一致。而何鳳山的說法,更露骨地揭示了民國側認為日本黑道的背後實有日本政府撐腰,在此情況下,作為盟軍一員的民國,希望「盟軍總部」介入調查。

然而,「盟軍總部」調查的結果,卻大大地不利台灣方面。GHQ法務局以「阻礙佔領」的理由,以軍事法庭審判了被逮捕的台灣人們。然而另一方面,日方警察卻都獲判無罪。

這樣的審判結果,自然激發了民國方的憤慨情緒。一時之間,眾多台僑旅外同鄉會如臺灣旅滬同鄉會,與各地議會如廣西省參議會、青海省參議會等,紛紛致函中央政府,要求外交部透過國際法庭加以申訴,還我公道。台灣這邊更有高達五千名的群眾示威,並企圖包圍在台北的美國領事館。美方要求當時的行政長官陳儀保護美國領事館,並要求請出台灣民間人士進行調解。因此,做為同樣行文給政府,要求外交部保護僑民的臺灣省政治建設協會與會長蔣渭川,就成了此次的遊行組織人。透過他們的協助,整個遊行遂以和平抗議的方式完成。

然而這或許是蔣渭川的不幸吧。由於這次的成功調解,使得二二八事件爆發時,各方(包括他自己在內)都認為他可以再次地調解官民之間的矛盾。然而,那不過是陳儀的緩兵之計──被出賣的蔣渭川,在很長一段時間中,都被視為國民黨走狗的「台奸」。但,那就是另一件事了。

澀谷事件對於台灣的影響重大。首先,是各界開始關注台灣人身分的法律問題,即本文一開頭提到的國籍問題。其次,是在此之前,台灣人本就已經發現有許多海外台灣人(包括在大陸)是處在孤立無援的狀態:在大陸的台灣人的財產甚至有被沒收的狀況,而被日本政府送到南洋去的台灣人,則遲遲等不到國民政府的船來送他們回台灣。於是,對於台灣人而言,「澀谷事件」成了最新一樁台人並未受到本國政府有力保護的事件。加上陳儀政府的統治不得民心,使得台灣人越來越質疑起「光復」的意義到底在哪裡。一連串的矛盾,最終導致了1947年228事件的爆發。從這個意義上來看,澀谷事件可說是通往228事件的一條漫長的導火線。令人遺憾的是,由於228事件與後續的清鄉行動,台灣民眾遂再也無暇顧及東京同胞們遭受的不公平待遇。稍後,隨著外省移民的大量進入與戒嚴的實施,「澀谷事件」就這樣湮沒在歷史的檔案之中,再也不復記憶。

參考資料:

- 〈中日糾紛交涉〉,《國民政府》,國史館藏,數位典藏號:001-062410-00001-010

- 〈中日糾紛交涉〉,《國民政府》,國史館藏,數位典藏號:001-062410-00001-019

- 〈中日糾紛交涉〉,《國民政府》,國史館藏,數位典藏號:001-062410-00001-021

- 〈中日糾紛交涉〉,《國民政府》,國史館藏,數位典藏號:001-062410-00001-027

- 〈我國海外僑胞 屢遭不幸事件 外部隊澀谷及印尼事件發表聲明〉,《工商日報》1946年8月1日,香港

- 蘇瑤崇,《臺灣終戰事務處理資料集》,台北:五南,2007

- 郭譽孚,〈東京澀谷事件與其時代:被犧牲在美蘇冷戰中的一段當代台灣史〉,《海峽評論》103期,台北:海峽評論,1999年7月

- 何義麟,〈戰後在日臺灣人的國籍轉換與居留問題〉,《師大台灣史學報》7期,台北:師大,2014年12月。

- 何義麟,〈戰後初期臺灣的國際新聞傳播與管制──以澀谷事件之報導為中心〉,《文史臺灣學報》第6期,台北:國北教大.2013年6月。

- 王泰升,〈日本統治下臺灣人關於國籍的法律經驗:以臺灣與中國之間跨界的人口流動為中心〉,《臺灣史研究》20卷3期,2013年9月。

- 〈華僑保護政策〉,《國民政府》,國史館藏,數位典藏號:001-067130-00003-014

相關討論請至謎團論壇:時代插曲:出動250日本警力但被我們遺忘的「澀谷事件」

辦公室調查員

心情隨著天氣變化起伏,熱愛香水,擁有一隻野生的馴化貓頭鷹。人生的格言是”Revenge. It’s even better than biscuits.”,但到現在都還沒復過仇。