你瞇著眼、別過頭或側過臉,想盡辦法要躲開下一個恐怖畫面,你觀影經驗豐富,猜得到什麼時候會有鬼出來,可是導演不理你,應該塞一隻鬼的地方,變成一段空景,害你平白無故自己嚇自己。你差點奪門而出,但你更想知道劇情全貌,你想知道主角們最後有沒有成功解除詛咒或驅散惡靈,所以你用餘光偷瞄,模模糊糊地把電影看完。當你以為走出電影院就結束了,此刻無聲的恐懼卻滾滾而來,那些你以為已經在腦內卡了一層毛玻璃處理過的電影畫面,竟兀自清晰起來。

這應該就是電影《泥娃娃》成功之處,關於恐懼的後座力。

呈現恐懼的方式至少可以劃分兩大類,一種是走進完全陌生的空間,沿路遇見各種無法解釋的怪物、從暗處襲來的跳嚇、血腥詭異的儀式、還有被警告不可跨越的禁忌等等,人物引導觀眾走入彷彿密室逃脫精心設計的機關內,驚悚與恐懼會不斷交疊並伴隨人物的旅程而延伸,直到人物跨出異域,返回原本的空間,恐懼才會歇停。例如清水崇打造的「恐怖村系列」、漫畫改編的《噬亡村》、電玩《零~紅蝶》與《沉默之丘》等等,都是這種風格的翹楚。

另一類則是來自日常的恐懼,初看並不覺得恐怖,等到觀眾走出作品,後座力才會開始慢慢發威,並深深刻在腦內,鎮日戚戚惶惶彷彿還沒離開/離不開鬼境。屆時,幽黑的窗戶、漫長的走廊、空蕩蕩的鏡子、莫名的水滴聲響、夜間的來電鈴聲都會讓人嚇出一身冷汗。《泥娃娃》如此,《紅衣小女孩》系列與《厲陰宅》系列也是如此,電玩《零~刺青之聲》和《沉默之丘:密室驚魂》也都屬於這種日常恐懼系。

劇情一開始,我們慢慢知道這棟至少兩層樓且自帶燒窯的山區豪宅,曾發生過一起家庭兇殺血案,這裡是所有故事的起點,按照我們對恐怖片的邏輯,應該也猜得到最後必須回到這裡解決所有事件。但是真正讓我們感到害怕的場景,超過九成都發生在男女主角溫馨的家。在間獨棟和室木造屋裡,懷孕的女主角在工作室進行她維修文物的工作,她的專長正巧與兇殺血案的女屋主產生關聯,我覺得這是非常巧妙的劇情設計,不必浪費篇幅去談一個跟主角們無關的家庭悲劇,也不會過度牽強,還能緊密扣合《泥娃娃》的主題。我甚至一度以為「五行」會是最後破解詛咒的關鍵,這種假線索的鋪陳,即使是編劇的無心插柳,都讓整部劇多了很多解讀趣味。

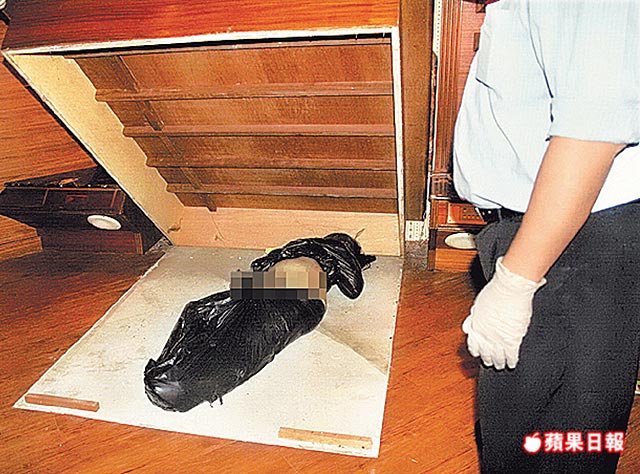

雖然以童謠〈泥娃娃〉作為故事發想,重新詮釋的歌詞也的確營造出本片特有的恐懼與血腥,但是完全沒有出現任何說明性的對白,或是想要將童謠強做解釋的橋段,觀眾是隨著劇情推動,很自然就會開始重新思考童謠歌詞內容的另一種解釋,這種順理成章的做法,甚至會讓人誤以為台灣是否曾經發生過這類似的傳說,才誕生這首童謠〈泥娃娃〉。同樣的,劇中的窯爐與滅門血案也是改編自台灣的真實社會案件,非常令人敬佩之處,就是這樁陳年舊案竟然可以改編得這麼恰如其分,雖然還不至於是此案的唯一解,但劇情忽然翻轉,的確打開了對該案的新觀點。

最近有些影評與網友的觀後心得已經陸續出來了,有些人會拿《泥娃娃》跟《咒》做比較,但這是非常不適切的對比,因為《泥娃娃》是傳統的劇情片,觀眾在窺探人物複雜情感的同時,會客觀評價人物的行為邏輯;但是《咒》是揉雜了經典的恐怖片與鬼故事橋段,以及各種民俗傳說而成的偽紀錄片,觀眾更關心的是已被暗示為真實的事件會如何被呈現。前者必須理性顧及劇情的連貫性,後者卻可以主觀地拼貼各種片段,任由觀眾自己進行腦補黏合。我認為,除非是比跳嚇的鏡頭數量這種可量化的數據,否則將這兩種類型的電影放在一起比較,其實沒什麼必要。

《泥娃娃》別出心裁的設計,應該就是用虛擬凶宅實境VR來當謎題,又用民間觀落陰儀式來呼應VR,我們一方面追求有圖有真相的高清畫質,卻又在VR、AI等專門攻佔視覺的科技影響之下,踏進眼見不一定為真,難辨鬼魅精怪真假的時代。《咒》用仿真風格紀錄假的事實,《泥娃娃》則用虛擬實境重現真的幻影,在我們歷經了好漫長的爛恐怖片地獄之後,終於盼來這兩部值得反覆吟味的恐怖片,那麼恐怖片就將不再只是鑽研嚇人小技的類型片,而是探討一個導演如何說故事的重要命題,想挑戰自我實力的導演,都應該去挑戰看看拍一部自己的恐怖片。

最後如果對於《泥娃娃》的劇情還念念不忘的話,推薦大家去一趟基隆體驗劇情延生作品,疑案辦小隊在電影上映前已先行體驗過,演員及布景都非常用心,且遊玩地點也是拍攝的場景。 售票連結:靈魂伴侶《沉浸式互動劇場》