作者:Vergissmeinnicht 勿忘我

※媒體工作者

※世界之大藏有無限可能,努力讓被時間淹沒的每一個人生故事不被遺忘。

你知道台灣一年約有多少具無名屍嗎?

根據法務部的統計,從2017年到2020年,平均每年有40多具無法辨認身分、找不到家屬親人的無名屍骸,當祂們被尋獲時,祂們的面容可能因為日曬雨淋、身體的「自我分解」機制,以及蛆蟲的腐蝕而被完全抹去。

祂們死亡的原因,不外乎輕生、意外,有些甚至連死因都是「未確認」。當然也不乏有被法醫認定為是「他殺」的無名屍。這些無名屍,在經過警方採驗指紋、DNA、紀錄特徵、衣著,並經公告後,有部分無名屍,很幸運的能夠找回身分。但也有部分的無名屍,依舊回不了家。

而那些被認定是「他殺」的無名屍,因為沒有身分,就更難拼湊出祂的生命拼圖,並及時啟動調查機制進而追兇。「時間」就像一把冰冷的刻刀,隨著刀刃劃過,將所有可能的跡證慢慢刻磨掉,像是監視器過了保存期限、死者指縫裡的加害人皮屑消失、遺留現場的毛髮被吹散,證據一點一滴慢慢消失,無名屍的死因就愈來愈難以查明。

差一點湮沒木柵山區的無名女屍

位在木柵的老泉街有個杏花林,是當地知名的景點。因為當地居民將杏花枝條,嫁接在桃樹上種出碧桃花,每年2到3月碧桃花盛開,紅粉相間的花朵點綴山頭美不勝收,因此杏花林成了很多人闔家賞花、郊遊踏青的好去處。

1993年10月24日,當時住在台北市富陽街的市民王志聖,他開著車帶著自家養的狗,到木柵老泉里45巷附近的山區步道遛狗。當他走進一處濃密竹林中時,小狗突然跑到一個山溝旁狂吠,他靠近一看,發現有一個疑似人體模特兒在山溝裡,由於現場沒有腐臭味,他原本還想說是誰亂丟人體模特兒,直到他看見了「模特兒」那一頭茂密的黑髮時,他才確定那模特兒其實是人,驚覺不對勁的同時,他也迅速地報了警。

當時任職於文山一分局刑事組的巡官黃國浩、組員施國欽、黃其南,接獲民眾報案趕到現場。他們發現山溝裡的是一具女屍,仰躺,但是因為屍體已經腐爛,無法看出是否有外傷,儘管身著紅色上衣、藍色牛仔褲,手上也戴有一只錶面已破碎的手錶,但由於身上沒有證件,身分難尋。儘管警方已經發布查緝專刊,希望能有家屬來指認,無奈等待許久依舊沒有下文,只好將這具女屍安葬在文山區的富德公墓裡的無名墓塚中,而跟女屍有關的資料,也被鎖進警局的資料庫裡。

建中資優生尋妹 意外揭女屍身世之謎

1994年7月5號,這一天,各大媒體的新聞版面,都被一則「資優少年尋妹」的新聞佔據了版面。新聞的主角,叫做黃國鎰,16歲,就讀建國中學一年級,他躺在醫院病榻上,在母親的陪伴下召開記者會,忍著孱弱的身軀用盡力氣,對著鏡頭呼喚,希望大家幫他找找妹妹黃佩芬,「小芬,你快一點回來,哥哥身體不好,你要回來幫哥哥照顧媽媽!」

黃國鎰說,妹妹黃佩芬就讀弘道國中三年級,15歲。一年前的中秋節,也就是1993年9月30日,小芬與朋友相約出遊後就此失聯,他與媽媽到處找、到處問,就是等不到妹妹回家,擔心妹妹遭人綁架,他們也有報警,依舊沒有著落。日前黃國鎰日前肚子痛,到台大醫院掛急診,卻發現自己罹患了肝癌,而且末期了。

黃國鎰的爸爸,事發8年前因為車禍過世了。這些年,黃媽媽含辛茹苦靠著打零工,拉拔黃國鎰與妹妹兩個人長大。屋簷下一家三口,日子雖然苦了一點,但彼此相互扶持日子,過得倒也快樂。原本黃媽媽一心期盼著,兒女長大成人、出人頭地,可以成為她的依靠。沒想到,黃佩芬失蹤一年後,黃國鎰剛考上建中沒多久,又罹患了癌症。黃國鎰怕媽媽擔心,也怕若是自己真有個萬一,誰來照顧媽媽,才鼓起勇氣向外請求協助。

當時黃國鎰有一個同班同學叫連勝武,他的父親就是當時行政院長連戰。黃國鎰向連勝武拜託,請他幫幫忙。同班同學的義不容辭,沒多久,全台灣的大小媒體就被黃國鎰找尋妹妹的新聞給佔據了,當時媒體的標題都是「黃佩芬妳在哪裡」,這成了全國人民都很關心的問題。

同一時間,在台北市文山一分局刑事組裡的巡官黃國浩、組員黃其南,也看到了這則新聞,他們注意到,黃媽媽提供的相關資訊,衣服、褲子還有一只手錶……一個念頭閃過兩人的腦海,他們立刻衝往文山一分局地下一樓的檔案室,搬出了那個被塵封一年的紙箱,並立刻打電話通知小芬的媽媽來警察局認一認這衣物的主人,是不是她那失蹤一年的寶貝女兒。組員黃其南說,他至今仍忘不了,當黃媽媽一走進刑事組時,一看到那些衣物時,立刻崩潰大哭的場景,因為眼前的每樣東西,從衣服、褲子、手錶,都是女兒的。這一天是1994年9月30日,就在黃佩芬失蹤滿一年的這一天,黃媽媽找到女兒了,但卻找到了一個最讓人心痛的結果。

開棺驗屍之日 無名女屍尋身分驗死因

1994年10月4號,檢警、法醫還有黃家人,大批人聚集在富德公墓,要開棺驗屍。當時陪同現場驗屍的幹員阿欽回憶,現場的氣氛悲悽,「令人鼻酸啊!一個母親看到自己的女兒,躺在無名屍的四塊板的棺材裏面。」白髮人送黑髮人的痛,現場的氣氛怎麼讓人不鼻酸。阿欽說,小芬的媽媽,當天帶了桃木劍、草鞋,還有準備一套紅色的衣服。草鞋是希望黃佩芬能有草上飛,桃木劍則是希望小芬能夠去找出是誰讓她魂斷山區,「會穿紅色衣服就是怨念深,想報仇就穿紅色衣服。」每一樣物品,背後都是媽媽的不捨與不甘,不捨的是,她沒法保護女兒,小芬還來不及長大,多看看這世界就香消玉殞;不甘的是,是誰讓女兒連長大的機會都沒有?

這個問題,同樣也是檢警要問的?黃佩芬會什麼會魂斷山區?一個年僅15歲的少女,她是怎麼來到這裡?是誰帶她來?又是誰將她丟棄在這裡?

檢警驗屍發現,黃佩芬的屍首因為曝屍郊外,蟲蝕多,腐爛嚴重,再加上風吹日曬雨淋,期間又遇到颱風大雨沖刷,身上找不到更多的微物跡證,看不出有什麼明顯外傷。但檢警發現,黃佩芬上半身的腐爛嚴重,尤其是頸部,「判斷她最嚴重腐敗最先和最嚴重的地方,就是第一個受傷的部位,從這個地方來研判她應該是被勒弊。」檢察官黃全祿說,驗屍時,發現黃佩芬的脖子有疑似遭人勒扯的跡象,經鑑定後確認,黃佩芬是遭人掐住頸部窒息而死。但讓人納悶的是,一個年僅15歲的少女,究竟是如何招惹殺身之禍?

花店躲雨行蹤成謎 相隔一年少女變成無名屍

要找出黃佩芬的死亡之謎,得要弄清楚,哪一天她出門後,去了哪?見了誰?慢慢爬梳才能理出脈絡,才能拼湊出真相。

1993年,9月30日,中秋節這一天早上九點多,小芬和李姓同學、朱姓同學、陳姓同學,幾個大女生說要去西門町的萬年大樓溜冰,大夥兒約在朱姓同學的家中集合後再一起出發。這個朱姓同學,家裡開花店,由於花店的位置就在中華路上鄰近西門町,店門口又是公車站牌,這裡逛街方便、交通也方便,因此成了幾個女孩平時聚會集合的地點。

小芬出門後下起了雨,突如其來的雨勢,再加上幾個大女生沒人帶傘。於是,朱姓同學只好撐著傘來回接送。當時,朱姓同學先帶著黃佩芬一同撐傘回到花店後,再去接其他同學來。卻沒想到,五分鐘後,等到朱姓同學接完另一個李姓同學回來花店時,卻沒看到黃佩芬。

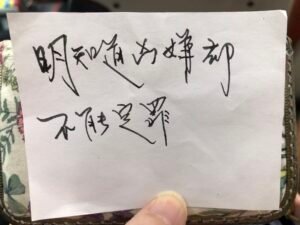

人呢?原本,一夥人以為黃佩芬是不是臨時有事,於是她們在店裡留下了一張紙條後,就去溜冰了。自此之後,黃佩芬再也沒有出現過!

「都會打電話報平安,如果晚一點回去,結果那天等不到,她媽媽就覺得不妙了」檢察官黃全祿說,黃佩芬個性乖巧,不太讓家人擔心,這一天沒有回家,家人立刻就察覺有異,隔天馬上就報警了。當時候,負責偵辦的北市萬華分局漢中街派出所所長張榮興說,接獲報案後,他們立即出動清查,整個派出所為了這個案子查了好幾天。由於黃佩芬最後出現的地點,就是朱姓同學家裡開的花店,派出所便以花店為圓心,開始向外追查。

首先,他們詢問朱姓同學的爸爸,也就是花店老闆朱男,但朱男說,那一天早上11:00前後半個小時,他都在店裡睡覺,沒有看到小芬,再加上花店裡沒有監視器,無法確認小芬抵達花店後的行蹤。

於是警方只能向外再查,他們發現,當時花店旁邊有工地正在施工,擔心黃佩芬被拐騙進入工地,除了一一詢問工地裡的所有人,工地上上下下連地下室警方都查過一輪,卻一無所獲。警方訪查時也發現,花店的正前方就是公車站牌,再加上,黃佩芬失蹤當時,正是西門町人多熱鬧的假日,倘若小芬是被人強行帶走,怎麼可能沒有驚動任何人?黃佩芬是跟誰離開了?按照這個邏輯推斷,應該是熟人帶走了黃佩芬!但是誰?警方清查黃佩芬的交友狀況很單純,除了幾個好友外,也沒聽過她有到處亂結交朋友。

沒想到,看似單純的失蹤案,一年後竟成了命案。問題是,一年前警方追查黃佩芬的行蹤,都查不出線索,事隔一年,還能從哪裡查?「她最後一站在花店,沒有人可以再證明說,她在其他地方有出現過,所以當時是以花店為最主要目標。」

花店裡的秘密 「黃佩芬是誰殺了妳?」

「究竟是誰殺了黃佩芬?」這句話是當年媒體報導黃佩芬命案時,最常使用的標題。因為對專案小組來說,從黃佩芬失蹤、死亡至今已經相隔一年,要追查一年前的命案難度可不低。首先,黃佩芬的遺體被棄置在郊外,風吹日曬雨淋下,縱使有兇手留下的跡證,可能也遭毀損了。再來,棄屍現場是偏遠的木柵山區,沒有監視器,誰進誰出根本不可考。縱使有監視器也早就被覆蓋掉了,當年更沒有行車紀錄器這樣的發明。

但總是得踏出第一步,案件才會有所進展。在檢警打開棺驗屍的那一刻起,就正式開啟了緝凶之路。專案小組決定,要從黃佩芬最後被人看見的那一家花店開始追起。這家花店的老闆,姓朱,他的二女兒就是小芬的同學。一年多前,警方詢問朱姓老闆的行蹤,還記得他怎麼說的?

朱老闆:「那一天早上11:00前後半個小時,我都在店裡睡覺,沒有看到小芬。」

這句話,看起來並無奇怪之處。但一年後,當警方將所有當天跟黃佩芬見過面、講過電話的所有朋友都請來一一詢問過後,朱姓老闆的這個說詞,顯得有點怪。

檢警調查發現,當天黃佩芬抵達花店後,曾打電話給一個陳姓同學,邀她出來溜冰,這個時間就在11:00過後一點點。比對一下,朱姓老闆的說詞,小芬若在店裡打電話,朱老闆沒道理沒看到黃佩芬。

理由很簡單,朱家的花店開在中華路上,寸土寸金的地段,房價不便宜,租金也不便宜。這家花店,店面不大,約莫兩坪左右,這樣大小的空間,說沒看到人,似乎有點說不過去。再加上,黃佩芬的好友朱姓同學是朱姓老闆的二女兒。寶貝女兒的同學不見了,彼此也熟識,朱姓老闆的態度卻異常冷靜。讓檢警開始對他起了戒心。而且朱家的花店,在那一年的10月1日就結束營業,剛好就是在小芬出事的隔天。儘管朱姓老闆說,是因為租約到期才會收了花店,但種種的疑點,讓檢警覺得不對勁。

專案小組請朱姓老闆說清楚,一年前的9月30日,那一天他到底人在哪?去了哪?見了誰?請他一一交代。他怎麼說?我們爬梳相關的報導與判決整理出來,他供述的行蹤如下:

約08:30左右 開車到石牌榮總醫院送花,再到濱江街花市批花

約10:40左右 回到花店,休息至11:10左右

約11:10過後 拿布到長沙街某製旗社去車布邊,待了40分鐘

約11:50左右 回到花店後又外出吃飯

約12:10左右 回到花店,就在花店一路待到深夜

這是朱姓老闆的說法,檢警開始逐步清查,要確認他到底有沒有說老實話。首先,檢警找上了製旗社的老闆娘,老闆娘說,當天朱姓老闆的確有拿布來要車縫,但是他只待了兩、三分鐘就走了,並沒有待上30-40分鐘。此外,老闆娘還透漏一件事,朱姓老闆事後有來找她,跟她說,倘若之後警方找上門來問話,一定要說,他有來過製旗社。

朱姓老闆的大女兒則說,當天接近中午時分,她曾兩度回到花店卻沒看到父親。二女兒則說,當天她也曾打電話回花店,但沒人接聽。這跟朱姓老闆的說詞互相矛盾。但事後,朱姓老闆又改口,說當時他人是在花店內外整理搬運物品,所以女兒回來才沒看到他,說詞反反覆覆。甚至有秘密證人,向警方透漏,就在事發之後,朱姓老闆曾經「教導」女兒如何迴避警方問話,還要女兒「不要亂講話」。

最重要的是,朱姓老闆的大女兒曾經向警方說,9月30日那一天晚上,父親徹夜未歸,而朱姓老闆也對於自己那一晚的行蹤無法清楚交代。他說,因為這是一年前的事,他記不清楚了。問題是,朱姓老闆對那一天早上去了哪個花市,買了什麼花、買幾支、多少錢,他都記得清楚,唯獨對於關鍵行蹤無法自圓其說。

被騷擾女學生:「他說他是海軍陸戰隊,可以隨意扭斷我的脖子!」

此外,專案小組調查發現,朱姓老闆經常會對女兒的同學「毛手毛腳」。有時拍肩,有時從背後擁抱,已經逾越了長輩關愛、關心後輩的界線。儘管朱姓老闆說,只是單純的打鬧好玩。

但根據電視媒體的報導,曾經有一名曾在花店與朱姓老闆有過互動,化名Y小姐的女子,在事發26年後,她寫信給當時承辦的檢察官黃全祿。Y小姐說,她在因緣際會下認識了朱姓老闆,偶而會到花店幫忙,包花束、整理花材。她說,因為朱姓老闆的花店就在中華路的公車站旁,平時很多學生會在公車站牌等車,朱姓老闆就會藉機去發玫瑰花給等車的學生,並且藉機攀談,等待彼此都熟悉了,就會邀請女學生到店裡。

Y小姐向電視媒體透漏,朱姓老闆對家庭失和的學生關愛有加,這些受她照顧的女學生也會喊他一聲乾爹。朱姓老闆偶而也會帶這些女學生到附近賣場去吃吃喝喝,其實當地賣場的店家,對朱姓老闆都有印象。

Y小姐說,她在花店幫忙時,朱姓老闆就曾經從她背後環抱住她,說要教她拔玫瑰花刺,也曾經被朱男從後方勒住脖子,儘管 Y小姐覺得很不舒服,但是卻不敢反抗。因為朱姓老闆曾跟她說過,「他說他是海軍陸戰隊,可以隨意扭斷我的脖子,不管他說什麼都得要聽他的。」26年前,年少的Y小姐,在這樣的威脅恫嚇下,她當然不敢違逆。儘管,她曾經向學校反應過這件事,卻被學校大事化小、小事化無,最後不了了之了。

常對女學生「毛手毛腳」 有女學生曾遭朱男帶到山區施暴未遂

如果按照Y小姐的說法,朱姓老闆「騷擾」女學生的應該不是單一事件。因為,就在檢警追查命案的同時,有另一名高中女學生向警方報案。這名女學生是花店的工讀生,她說,她曾經被朱姓老闆開車載到木柵偏遠山區猥褻。

當時朱姓老闆,以要教女學生開車的名義,將女學生帶往木柵。一開始都沒有異狀,沒多久,朱姓老闆突然說要帶女學生去果園採水果,儘管女學生拒絕,但朱姓老闆不理會,開著車沿著木新路轉入恆光街、恆光橋開上山區,並停在一處杏花林旁,隨即對女學生上下其手,女學生嚇得趁機逃跑,並向住在附近的一個茶農求救,才平安下山。而女學生說的這個地點,距離黃佩芬被棄屍的地點只有5分鐘車程。

當初,專案小組詢問朱姓老闆對於木柵山區熟不熟悉時,他還說自己不熟。但檢警發現,朱男對於木柵老泉里45巷附近的路徑相當熟悉,他不僅常到這裡採集杏桃花的枝幹作為花材外,也會帶女孩子到這裡來,檢察官黃全祿說:「可能有更多的女生跟他一起過去。」 也就是說,面對檢警的訊問,朱姓老闆總是有各種說詞。

朱家二女兒改供詞「沒看到」變「有看到」

正當檢警將偵辦重點放在朱男身上時,朱男的二女兒也就是黃佩芬的好朋友,突然改說詞了。原本她說,「當天她也曾打電話回花店,但沒人接聽。」也從沒說過她有回到花店。但現在她的說詞是:當天下午四點,她有回到花店去,有看到父親,她還向父親朱男詢問有沒有看到同學黃佩芬。這個說詞若為真,就是朱姓老闆最有利的不在場證明。問題是,當專案小組去詢問當天與朱家二女兒一同去溜冰的同學時,她們怎麼說,「她同學後來就說,我們都在一起,她(朱的女兒)沒有離開過(冰宮)啊!」、「這個朱姓被告說,他的女兒曾經回來過,他女兒後來也配合他的說詞!」檢察官黃全祿說,二女兒的說法改變,讓他直覺父女倆已經有串供的可能,於是決定羈押朱姓老闆。

朱老闆:「以前的供詞都是編的,承不承認犯案都無所謂了,你們自己去查明真相吧!」

1994年10月17日,台北地檢署開庭,檢察官黃全祿將所有的證人都找來,用交叉訊問的方式問過了一遍,點出了一個個的關鍵疑點與矛盾,並對朱姓男子進行訊問,整整4個小時,面對所有的疑問,朱姓老闆都無法自圓其說,最後他竟向檢察官說,檢察官的確應該收押他,他以前說的供詞,都是瞎編的,還說「承不承認犯案都無所謂了」,還向檢察官賣關子,要檢警自己去查明真相。

目擊證人指證 :「曾看過朱男載疑似黃佩芬女子在棄屍現場附近逗留」

朱姓老闆有沒有涉入黃佩芬的命案?儘管每一個懷疑,都直指朱姓老闆涉案的可能性很大,但最重要的,還是得要知道一年前的中秋節那一天,在木柵老泉里究竟發生了什麼事情。但這就是全案最難偵辦之處,當時負責偵辦的文山一分局刑事組的幹員,每天都往山上去,就在棄屍現場附近,土法煉鋼地不斷找、不斷問,終於問到了一位家住附近的陳姓市民,案情才有了進展。

陳姓市民說,那天下午三、四點,他準備要回家時,看到家門旁停了一台車,車款是裕隆303 淺綠色斜背式的轎車,因為車款特殊,再加上那一天是中秋節,車子又是停在他家附近,平時深山裡來往的人車就不多,因此他印象深刻。

陳姓市民說,他經過這台車子旁時,有看到車上有一男一女,女的躺在一旁,雙手下垂。男的則壓在女生上面,看見有人經過,男子有稍稍起身。陳姓市民說,他原先以為是情侶約會,也沒理會。他說,他有看到男子的側臉,高高、瘦瘦的,長得跟朱姓老闆有幾分神似。但他不確定,女孩子長得像不像黃佩芬。

儘管沒看到女孩子的長相,但這個線索讓檢警相當振奮,因為朱姓老闆有一台車,那台車恰巧就是裕隆303,淺綠色斜背式的轎車,儘管無法確定是否是同一輛,但特殊車款再加上特殊色,很難說是巧合。

不只陳姓市民,專案小組陸續找到了許多的目擊證人,有人看到長得像朱姓老闆的人曾在附近燒紙錢,也有人看到疑似朱姓老闆與黃佩芬的女子出現。也許看到這邊你會好奇,朱姓老闆的長相,有這麼「好認」嗎?為什麼這些目擊者,都篤定的說,「長得像朱姓老闆」?根據與朱姓老闆見過面,並實際交手過的專案小組人員的說法,朱姓老闆瘦瘦高高的,臉部線條、輪廓明顯,見過他的人,很難不對他留下印象。

不少目擊者在當天下午三、四點間,看見了一男一女在木柵山區,卻沒有人看到行兇過程。這個時候,有一個計程車司機自己找上了專案小組。這個計程車司機姓章,他說,他看見了!

「喀擦」一聲香消玉殞 計程車司機成命案關鍵目擊者!?

就在檢警偵辦進入膠著時,這一名章姓的計程車司機主動聯繫警方。他說,案發那一天,他載客人上山後,在行經老泉里附近,因為尿急,他找了個偏僻的地方小便。要離開時,他看見附近有一台車,駕駛座的車窗已經被搖下來,一個年輕女子坐在右前座。當時一名貌似朱姓老闆的男子,從一旁的石頭小道走上來,滿面春風一臉得意。這名男子,看到章姓司機時,以台語對著他說「看什麼看」,並繞過了這名司機要上車。

章姓司機對著男子用台語說:「吃幼齒仔喔」,對方回說:「不要你管」。此時,章姓司機看到車子後座有放購物袋,他還調侃男子:「你還買新衣服送給她喔!」不料對方竟有點惱羞成怒,要他少亂講。就在這個時候,坐在副駕駛座的年輕女子突然哭了起來,嘴裡說著:「你看哪!都被人家看到了,都是你害的,我不想活了,我沒有臉見人了!」長相貌似朱姓老闆的男子,不斷安撫年輕女子卻沒用,此時男子突然冒出了一句話:「妳既然不想活了,我就成全妳!」

同一時間,有一個路人突然從小徑跑出來,質問貌似朱男的男子,要他說清楚剛剛在路邊在幹嘛

「你剛在底下找什麼?東張西望的?」

貌似朱姓老闆的男子則回:「跟你沒有關係!」當時路人跟章姓司機看這名男子態度強硬,於是他們便走到車前約一、兩公尺處議論、談話。就在兩人還在談話沒多久,他們聽見了清脆的一聲「喀擦」,轉過頭去就看到坐在副駕駛座,原本還在哭泣的女子,突然癱軟無力,雙眼緊閉,臉色慘白。車上的男子,立刻將少女推正後,發動車子立刻離去,留下了錯愕的路人與章姓駕駛。儘管章姓駕駛開車趕緊要追,最後卻追丟了。章姓司機說,這件事他擱在心上許久了,現在他決定鼓起勇氣說出來。

章姓司機的證詞檢警相當重視,畢竟他目睹了當時的過程,也聽到了關鍵的「喀擦」聲。專案小組將7名關鍵目擊者的證詞一一拼湊,7名證人,個個具結,願意對自己所說的證詞負責任,若有偽造不實也願意負起法律責任。這些證詞,也成了檢察官要起訴與否的關鍵證據。

1994年10月24日,檢警帶著朱男重回木柵山區的棄屍現場,當時警方帶著服裝用的假人模特兒,他們將假人放在黃佩芬陳屍的山坳中,並要朱男站在一旁。原本希望,重回現場試圖模擬,能讓朱姓老闆說些什麼,卻沒想到他一開口,竟然是對著躺在棄屍處的假人喊著,「黃佩芬妳說,妳說,是不是我害妳的,妳說啊!」他一副不在乎、不害怕的樣子,不太像一般兇手常見的心理狀態。事後,他接受媒體採訪時,甚至還說,「我也希望黃佩芬九泉之下能拿出良心,趕快顯靈,讓警方早日抓到真兇還我清白。」

朱男車上尋獲關鍵玻璃碎片,疑死者手錶玻璃?!

朱姓老闆堅決否認,檢警依然全力動員找尋人證、物證。專案小組搜索了朱姓老闆的車子,儘管這輛車在事發後曾被開去中部維修,車內也被清理過了,但專案小組的成員不放棄,用了多波域光源將整台車再檢視了一遍,並且用吸塵器在後座發現了玻璃的碎片。當時專案小組成員欽哥說,這個碎玻璃與一般的車窗玻璃不太一樣,切面角度有稜有角,不像平面的車窗玻璃,這片碎玻璃送往工業技術研究院工業材料研究所進行鑑定,事後打給檢測人員詢問,得到的答案是:「材質材料、成分,大部分都一樣,應該就是了!」

一句「應該就是了」,讓檢警像吃了定心丸一樣。畢竟這段時間以來,朱姓老闆的說詞反覆,拒不認罪。卻沒想到,就在檢察官偵結起訴的前夕,朱姓老闆透過律師向檢警表示:「他要認罪了!」。

認罪提條件「不能判死」、「不交代犯案過程」

黃佩芬命案檢察官偵結在即,檢警認為人證、物證都已備足,就差起訴了。沒想到,朱姓老闆突然透過律師向檢警捎來訊息,表示只要檢察官願意接受他提出來的條件,他可以也願意認罪。第一,他要求檢察官黃全祿必須承諾他未來可能被判的刑度,也就是不能判死。第二,他不願意說出犯案經過。只要檢察官接受,他就會認罪。

這些條件檢察官當然不能接受。

「不能交代你殺害黃佩芬的動機跟所有的當時的行為,這是什麼條件?這是什麼邏輯?」檢察官黃全祿說,當件案件偵辦已經快收尾了,朱男從案件發生一直矢口否認,卻在起訴前夕才說要認罪,再加上朱男曾提出一個證人,要替他做不在場證明,證明在事發當下,他人在花店裡。但事後這名證人得知做偽證得負刑責,最重可能被判刑7年,便打退堂鼓了:「所以我們對他的要求,就不予理會。」

1994年11月21日,朱姓老闆前往刑事局進行測謊。但幾個問題,朱姓男子的測試結果都顯示他沒有說實話。幾個問題,包括了:

⒈你有無開車載黃佩芬到木柵山上﹖ (朱男:沒有)

⒉你有無強迫黃佩芬與你發生性關係﹖(朱男:沒有)

⒊你知道黃佩芬是怎麼死的嗎﹖(朱男:不知道)

⒋你知道是誰弄死黃佩芬的嗎﹖(朱男:不知道)

⒌你有無殺害黃佩芬﹖(朱男:沒有)

⒍你曾在黃佩芬陳屍現場燒紙錢嗎﹖(朱男:沒有)

⒎你有無將黃佩芬的屍體扔到山溝裡﹖(朱男:沒有)

這些問題朱姓老闆的回答,不是「不知道」就是「沒有」,但測謊結果都顯示他有明顯不實的反應。

1994年11月28日 台北地檢署偵結起訴,起訴書內容直指,朱姓老闆平時會對女兒同學有肢體接觸,看準被害人年幼可欺,藉機將被害人帶至山區侵犯,因被人撞見憤而殺人棄屍,依殺人罪起訴,並具體求處死刑。

黃佩芬的案件偵辦至此,也許很多人都覺得,這案子應該就此塵埃落定的了,畢竟有這麼多證人、手錶碎片、以及測謊報告。卻沒想到,案件進到法院,審理了一年半後,1996年6月,台北地院一審宣判,依罪證不足判處朱姓老闆無罪。而就在法院宣判無罪的這一天,朱姓老闆走出法庭,竟對著媒體鏡頭比了勝利手勢「V」這一幕讓所有人都看傻眼了。

只要有合理的懷疑就可以起訴,但法院要百分之百的確信

不僅被害人家屬傻眼、警方、檢察官每一個人都愣住了。偵辦這麼長一段時間,基本上人證、物證甚至連測謊的資料都已完備,為什麼仍舊無法定罪?問題到底出在哪?爬梳判決書,答案就在裏頭。

首先,法院審理過程中,找來了證稱在木柵山區看見了疑似朱姓老闆的幾名關鍵證人,包括了章姓司機,還有陳姓市民。他們都已經具結,願意對自己所陳述的證詞負責,但為求謹慎,法院讓幾名證人接受測謊,卻沒想到這些人的測謊也沒過。也就是說,朱姓老闆,還有兩個關鍵證人測謊都沒過,在這樣的狀況下,法官究竟該相信誰說的話?

對證人而言,一年前看見的現場,一年後對於細節的記憶還剩多少?而且,縱使他們真的在現場看見了一男一女,又該如何證明他們看見的人就是朱姓老闆還有黃佩芬呢?也因此,法官對於證人的說詞打上了一個個問號。

針對朱姓老闆的測謊,法官的解釋又是什麼?依據判決書的內容,裏頭直指測謊可能因為這些心理因素受到影響:

1.由於蒙受嫌疑或控訴而感憂懼。

2.對於測謊之可能不準確而憂懼。

3.過度焦急的渴望合作,以求獲得正確測謊結果。

4.對可能受到測謊傷害而憂懼。

難不成法官認為,縱使朱姓老闆的測謊沒有過,可能是因為他急著要證明自己的清白,心理的焦急導致測謊結果受到影響嗎?這三位的測謊結果,法官最後選擇都不採信。

至於朱姓老闆車上找到的玻璃碎片,原本工研院回來的口頭訊息是:「並無不同」,但事後鑑定報告卻是:「訊號是大同小異,但成分含量不一樣,二者之微硬度及元素成份稍有差異,無法證明屬於同一類型產品。」

檢察官希望能夠以「熱熔點」再做進一步的分析,但因為鑑驗單位當時沒有相關的檢測設備,窮盡所有檢測的方式,依然無法證實這碎片就是黃佩芬手錶上的碎片。

檢察官用以起訴的證據,在法院審理時都被打回票,那還有什麼可以證明朱姓老闆真的有殺人棄屍呢?

另外,與黃佩芬要好的同學,也就是朱姓老闆女兒的前後說詞不一,法官認為,沒有更積極的事證證明朱姓老闆殺人,朱姓老闆「不在店裡」也不等於就是犯下殺人案。

一年前的命案,一年後重啟調查,能找到的跡證還剩多少?黃全祿說:「我只能說,我們只要有合理的懷疑就可以起訴,但法院要百分之百的確信。」

儘管黃佩芬的命案,朱姓老闆遭判無罪。但是他涉嫌將女工讀生帶往山區涉犯妨害自由,再加上他曾犯偽造文書,兩案共判處他三年6個月的徒刑。全案定讞。

案件定讞,黃佩芬的案子,成了一樁沒有兇手的命案。檢警打從心底認定兇手就是朱姓老闆,但還能靠什麼證據來證明? 27年過去了,黃佩芬的案子依舊懸而未決,黃佩芬三個字也成了專案小組心中難以抹去的姓名。

那黃家人呢?黃佩芬的哥哥黃國鎰在判決後沒多久,就離世了,他永遠等不到司法還給妹妹一個公道。黃媽媽則是在事後也搬家了,離開那個她曾經一度幸福美滿的家。黃媽媽去了哪?我們透過各項管道得知黃媽媽的近況。對於無法替黃佩芬找出真兇,黃媽媽既難過又無奈,對於案件的無力回天,失去兒女的痛,她也不願再回想了。她每年都會定時去祭拜丈夫、兒子、女兒。至於,她過得好嗎?我們只能說,這些年她努力讓自己可以放下傷痛,繼續往前走,其餘的不能再透露了。

專案小組:「這個案子我們一直沒有忘記,儘管法院判無罪,但他仍是涉嫌最重的人」

27年前,媒體刊登的標題「黃佩芬究竟是誰殺了妳?」這個問題,時至今日依舊無解。當時負責偵辦案件的檢警們,一度將全案的卷宗細心保存下來,期盼著哪一天,能替黃佩芬沉冤昭雪,「如果不是這個被告做的,當然法院判的是對的,我們也尊重。但如果是他做的,我想對於他的良心、家族永遠是個陰影。」檢察官黃全祿說,就在他接到Y小姐的來信後,他深感振奮,因為終於有人願意勇敢地說出,當年在花店時所遭遇的一切。儘管,這些無法成為重啟調查的關鍵證據,但證明了當年他們對於朱姓老闆的懷疑。他也呼籲,當年若有人知道了什麼或是遇到了什麼,可以像Y小姐一樣勇敢站出來。希望能有機會,替這個27年來未解之謎找出答案。

[the_ad id=”8081″]