林金土曲著一隻左腳,半蹲踞在泥黃色的稻埕上,腳邊放著好幾綑曬乾的稻草莖,底端被鐮刀割齊的稻草莖用稻草搓成的草繩紮著,讓人看著就有一種自足圓滿的氣息。林金土又解開了一綑稻草,將稻草舒散在稻埕上。這個時節,差不多每家每戶都有成堆的稻草莖可以運用,看要燒要綁,都各有用途。面對大地的恩惠,林金土毫無怨言而埋首在單調的作業裡,將近一個上午了,最近好幾個上午都是這樣撿拾著下田耕地以外的工作度過的。正值田地休耕,農人與天地長養生息的時光,特別珍貴。

右小腿壓得麻了,林金土才會想到要換腳,每一起身,額間汗水滴在黃土地上,消弭無跡。抓一把曬乾的稻草,左右手熟練地將稻草分成幾乎均等的兩股,稻草的一端將兩股絞成一束,塞進立著的那條腿的窩眼裡,用腿的力量固定住稻草繩的繩頭,稻草另一端則是將岔開的兩股,夾在兩掌間的太陽丘上,反覆搓捻,有時候逆時針,有時候順時針,等到這兩股稻草都愈搓愈短,即將成束的時候,就在兩股稻草之間,另外又多加上細細的一束新的支脈,新的支脈又能再分成兩股,再絞再捻,稻草繩就會這樣無限延伸下去。

林家幾代人的宿命彷彿在林金土的掌中翻攪著,漸漸被搓成了一條堅韌的草繩。林金土不是林家的誰,以後也不會有人記得他,他現在住的這間宅子,幾年後將灰飛煙滅於一場暴動之中,林金土究竟叫金土,還是金塗,都不重要。

唯一一樁讓林金土可能會被記住的事情,就是他的孩子跟下厝林家有過爭執。誰沒事會去招惹下厝林家呢,聽人家講,下厝林家的庫房裡,放了幾百把火鎗,幾膛洋砲,就是有一百個冤屈,也不能跟下厝林家作對,自己吞忍了吧。傳言後來被證實是真的,下厝林家打造火鎗的技術遠比唐山還好,也因此受到皇帝的欽點,回唐山去平定民亂。帶著兩百多位鄉勇,扛著火鎗,三艘同安船浩浩蕩蕩,駛上當年祖先逃難的航線,返回故里報效國家。下厝林家的聲望,也算是頂港下港都首屈一指的了。

而歷史上根本沒有留下名姓的林金土,萬萬沒想到,就在那天、那樣的事情竟發生在他身上,單傳一脈從此成為下厝林家不共戴天的死敵,家運還沒興起就衰亡了,更讓他步入黯淡無光的歲月,以致史冊典籍、耆老口述都不復記憶,或甚至不願提起的名字。

「金土啊!你還佇創啥,你後生去予人送到醫生館啊啦!」來人是阿珠姨婆,論輩雖然是姨婆,但也不過大金土10歲左右而已。

「啥!」林金土一把就將搓到大概已經5尺多長的草繩往地上一甩,但他忘記這貼在泥地上的右腳早就麻透了,聽到阿珠姨婆來報訊,奮力一起身,差點摔倒,往前踉蹌了一下。

「你較細膩耶啦。」

「緊𤆬我來!」

「行。」阿珠姨婆扶著金土,兩人急忙往街上的醫生館跑去。

庄內唯一一間醫生館,就是在街仔頭的國盛醫館,而負責診脈抓藥,還會治療跌打損傷的林國助,是這間醫生館的第三代傳人。有任何大小疑難雜症,要就是上國盛醫館找林國助,要就是去拜媽祖,換言之,在庄頭上也稱得上是一位頗有分量的人物。整個庄頭的交易流通都在街仔頭進行,新舊商販全都集中在那裡,以媽祖廟為核心,屋舍一棟棟放射狀蓋出去的街仔頭,是全庄最熱鬧的地方。

也是因為這樣,當林金土的兒子滿手是血,被人用長衫跟竹竿搭起來的簡易擔架扛進國盛醫館的時候,鬧哄哄聚集了一大群看熱鬧的人,趕也趕不走。

「阿祥共阿炮有來揣你否?」阿珠姨婆說,她看見阿祥跟阿炮陪著阿概一起下山,一起進醫館,但阿祥阿炮沒受傷,所以阿珠姨婆就請他們去通知金土。

「無啊,怹兩人透早就共阿概去做代誌啊。」

林金土說「作代誌」的意思,阿珠姨婆當然懂。

「我知,我知影怹三人作夥去予林媽盛顧門口,我是講,唉!」

「姨婆,咱阿概到底是發生什麼代!」

「伊開鎗去彈到家己啦!阿祥共阿炮講欲來共你通知,這馬煞看無人影!」

因為在醫館遲遲等不到金土,所以阿珠姨婆才自己跑來金土家,想不到沒看見阿祥跟阿炮他們兩個人。這麼緊要的時刻,不知道還會跑去哪裡。

「啊!哪會這樣!」

林金土聽說阿概中鎗,眼前一花,感覺天地都在逆轉,那不僅僅是因為他在太陽底下曬了一個上午的緣故,也不只是林概是他唯一的獨生子,更是他今天清早,要送林概出門的時候,還特地把家裡唯一的那一把洋鎗,親手交給林概。林金土說,跟林媽盛這樣的人做事情,不比在田裡幫忙那麼單純,有個保險總是好的,但千萬不要隨便把鎗掏出來,掏出來就要見血的。

「是發生什麼代誌,哪會去彈到家己啦!」林金土那樣堅毅剛韌的男子,聽到自己的孤子出了這樣的意外,哭得不能自已。

國盛醫館門口擠滿了人,但是都被阿珠姨婆喊開了。

「較閃咧,較閃咧,我𤆬金土來啊。」

眾人聽到是阿概的父親林金土,自動就讓開了一條路。

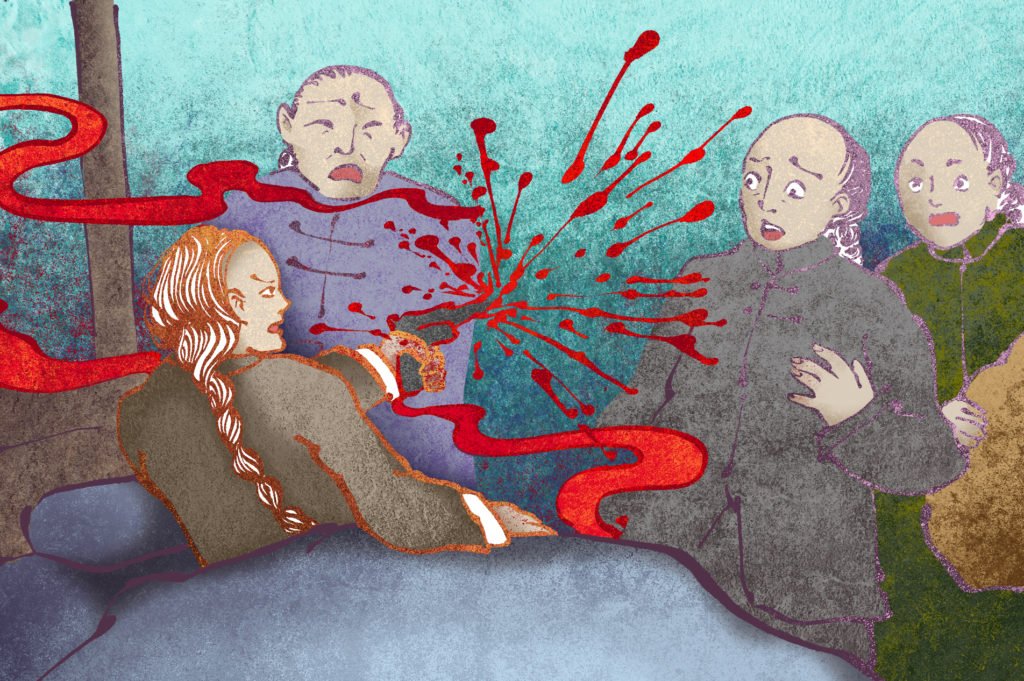

「阿爸。」阿概從人縫中看見父親林金土,本來躺在藤床上,強忍著的男兒淚登時也不聽話地滑落。阿概不是中彈,是鎗枝走火,在他手上膛炸了,所幸他很快就把鎗丟下,所以只有皮外傷,只是因為傷口面積很大,流了很多血,所以驚動了整個庄的人。

林國助向金土簡單說明了傷勢,也很快就用燒酒完成了清創跟包紮的外科手術,看樣子真的沒有什麼大礙。

「聽阿概講,彼個林定邦較吃力。」林國助一邊包著阿概的手,一邊幽幽地說著剛才阿概轉述的情況。

「什麼?你是講下厝的林定邦?」

「嗯,恁阿概講,伊是舉鎗對著彼個林定邦,結果走火,煞來彈到林定邦,閣傷著家己。」

「啊這馬林定邦伊人呢?」林金土一聽,這事情可不是鬧著玩的,林定邦何許人也,他就是下厝林家的大房,人家講的阿罩霧的林家,頂厝文,下厝武,文武半邊天,這一片山頭看過去,少不了好幾塊地都是他們家的。惹到哪一房都是很不得了的事情,偏偏林概還是惹到武裝防備最強的下厝。

「還佇林媽盛彼邊。」阿概滿臉懊悔地說:「林媽盛伊後生講,一不做,二不休,所以就共林文明掠起來,要林文察提錢換人,這馬林文察應該已經落山去準備贖金了。我也無知哪會變作這款。」

「我就講這鎗毋通胡白舉!」林金土看著阿概,又悲又怒,就差沒有搧兩個耳光給他。不過那也是無濟於事的,而且鎗還是金土自己親手給他的,說到底都是自己不對。現在就是要想辦法把下厝的人找來,講清楚,阿概是給媽盛請去顧路頭看門口的,不是要相殺的,當中一定有什麼誤會。要林金土給下厝的人下跪,他也是欣然樂意。沒有人能比農人更懂得貼伏在大地上,享受大地恩惠,報以滿懷感恩又卑微的心態,向大地致謝的那種感受。他只要把下厝的人,當成是大地一樣膜拜就好。

想是這麼想,但是當林文察帶著一批鄉勇,肩頭扛著洋火鎗和鐵刀,把國盛醫館團團圍住的時候,林金土慌得不知道要怎麼辦,連膝蓋都是自己軟下去的,想好的說詞半句都吭不出來,只是一直喊失禮失禮。

「你就是林概的老父?」

「是,是我管教不周,才會來……」

「恬去!這馬就是一命賠一命,我無愛跟恁囉嗦。我老父這馬還佇山頂,我小弟文明也去予林媽盛跟伊後生林和尚來綁票,刣人的還敢彼大聲,講啥物叫我要提一百兩銀去換我小弟轉來!」林文察愈說愈氣,直接就往空中發了一鎗,那鎗聲亮得大概連山上的林媽盛也聽得見吧,平時安靜過頭的小村莊即將燃起不可收拾的戰火:「今仔日我老父共小弟若是沒落山,我就落人血洗這個庄頭!」

那對天賭咒的樣子,著實讓人感受到下厝林家的狠勁。

事情發生得突然,山上情況也不知究竟如何,國盛醫館忽然成了談判的地方,從醫三代的林國助趕緊出來幫忙打打圓場:「這金土共伊後生,也不是啥物腳數,你就是一百個林金土刣了了,你的怒火也無法度化消,你揣也就去揣林媽盛怹兜,我看,你若欲落人,就轉去落較濟人,作夥上山,直接去揣林媽盛,叫伊來放人。啊你跟伊看是要刣要剮,恁就自己看。這對父子,真正是較無辜啦。」

林國助這番話說得眾人也是頻頻點頭,畢竟鎗炮無眼,林概跟林金土都願意道歉的話,林文察要尋仇也應該去找帶頭的林媽盛,還有綁架林文明的林和尚,才是根本解決問題之道。

「無辜?鎗是誰人開的,啥物無辜!」但林定邦確確實實是林概所殺,就是讓官府來判,林概也是要賠命的,但因為林媽盛占據的水源地已經進入蕃界,那是所謂「吏不能到」的三不管地帶,林文察就算抓著林概告官,可能也是白忙一場:「林媽盛彼個術仔,藏佇彼款蕃社所在,官府根本毋敢管伊,既然官府不辦,那就交予咱下厝人來辦!」

林文察作勢就要闖進醫館抓人,林金土揪著林文察的褲腳不放,老淚縱橫,央求他放過林概一馬。

「我,我真正不知鎗會走火,我,我干礁是欲共嚇驚爾爾。」阿概也才幾歲的孩子,今天聽的鎗聲也夠多了,一來看到對方來勢洶洶,二來看到父親屈辱下跪,又恐又悲,右手淌著血,他用左手支著藤床,也準備下床來給林文察下跪。但被林國助按住了,要他躺好。

雖然怒氣難消,但林文察畢竟也算是個明理的人,今天出門前,父親林定邦就有親囑交代,林媽盛當了半輩子的村長,跟他的兒子林和尚在地方上作威作福慣了,很不講理,但無論如何,基本的禮數,下厝人絕對不可以怠慢,下厝的面子要顧,林家的名聲要護。

看見他們父子這樣,說不心軟,也是不太可能的。歸根究柢,問題就是在林媽盛身上,殺一個被雇來當打手的孩子洩恨,真的不是什麼光彩的事情。

為了灌溉用水的問題,山上一條溪流被林媽盛的人霸占很久了,連取水都不讓人取,每天都派人在溪邊顧著,還趁旱期溪水較弱的時候,修築土堤,硬生生把溪流截到他們家的田地那裡去,讓下游無水可取。其他庄的人來取水,就用棍棒刀劍趕走,有時候甚至還開鎗。

下游的農戶當然都報過官府,或是找過其他村的村長一起去談,但是官府認為林媽盛是村莊總管,有權裁決村莊大小事務,且林媽盛祖孫三代都是如此管理方式,並未聽說有何不妥等各種搪塞的理由與藉口回絕了農戶們的陳情;而其他村的村長,縱使對林媽盛有怨言,也不敢對他怎麼樣,況且林媽盛安撫各村村長的手段不同,軟硬兼施,有的請他們吃酒喝茶,有的對他們作人身威脅。總而言之,林媽盛的勢力與名望,雖然沒有阿罩霧頂厝與下厝那麼響亮,但也絕對不是好招惹的對象。

最後就是現在正在發生的,所有的陳情與投訴,不得不都轉而向下厝林定邦求救。而且溪水本來就是天地的,又不姓林,這樣圍溪搶水,林定邦當然多少都是會看不過去,林定邦就算不想跟林媽盛作對,但為了眾人的生計問題,終究還是得出頭。

(待續)

[the_ad id=”8081″]