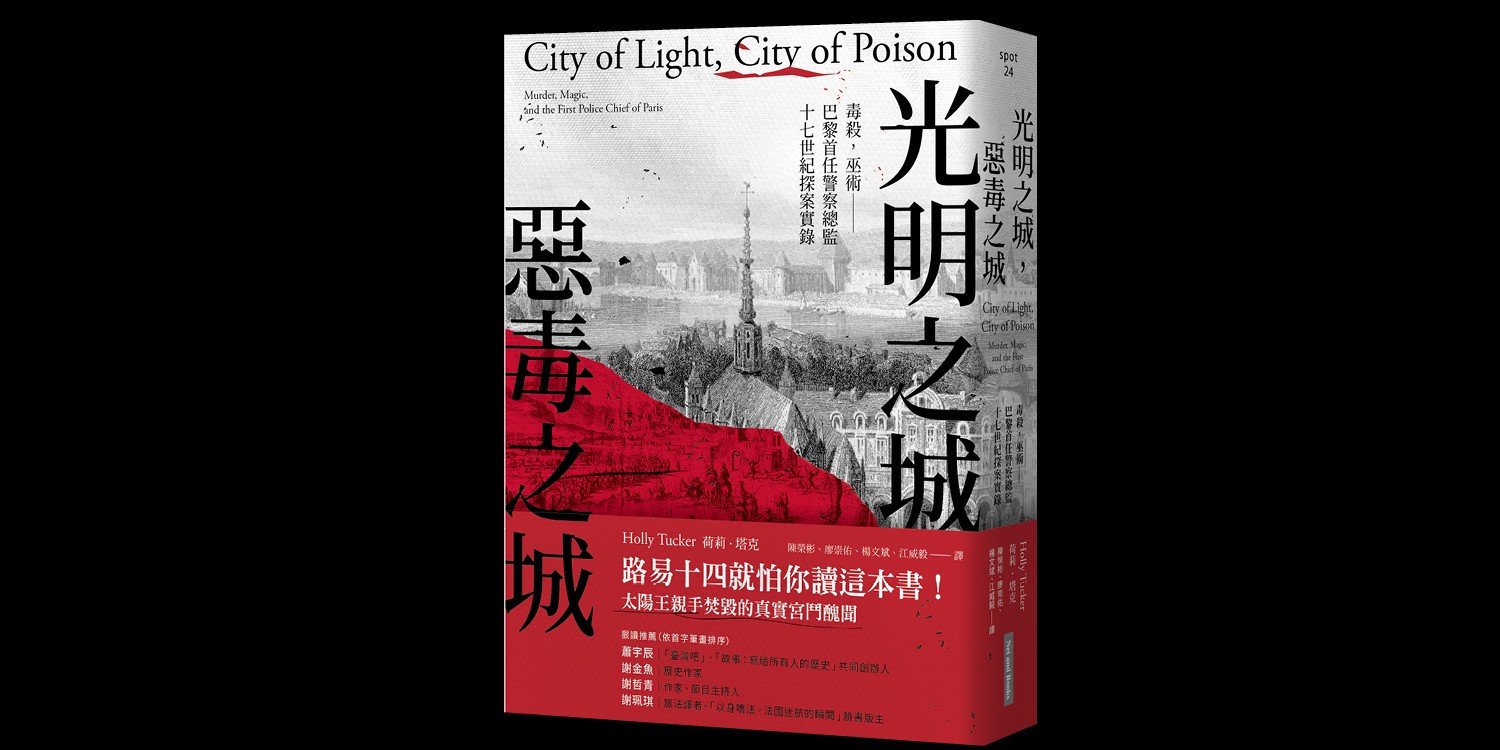

讀《光明之城、惡毒之城》的時候,我無法遏止地想到影集《凡爾賽宮》。它們講述的是同一個時代、同一個地點,那就是「太陽王」路易十四統治下的法國。

對許多人而言,「那是最美好的年代」。然而凡是光亮,必伴隨著陰影,於是那必然也是「最糟糕的年代」。《凡爾賽宮》是一部關於路易十四為何要建凡爾賽宮(路易十四小時候曾兩度因投石黨的暴亂逃離巴黎,促使他決意擺脫這個充滿陰毒詭計的城市)、如何建立凡爾賽宮,以及他如何透過凡爾賽宮收回統治權,讓法國從法西戰爭的陰影中走出,成為我們印象裡那戴著假髮,穿著精緻禮服與高跟鞋的君王。

第一任巴黎市警察總監的誕生

《光明之城、惡毒之城》的起始點要普通得多:它將鏡頭移回了被路易十四捨棄的巴黎。1665年開始,巴黎發生了一連串啟人疑竇的命案:刑事副官雅克.塔蒂歐(Jacques Tardieu)和妻子在家中被闖空門的盜賊殺死,案件竟然還發生在白天;近一年後,民政副官德侯.德奧貝(Dreux d’Aubray)疑似遭人下毒而亡。治安敗壞,是統治者威權不再的最大徵象;而啟人疑竇的死亡,則往往是陰謀家搧風點火的絕佳素材。

路易十四無法對此視而不見。1667年3月,他任命司法界資深官僚尼可拉.德.拉雷尼(Nicolas de la Reynie)為巴黎市警察總監。與現在清楚的權責劃分不同,在當時這是個嶄新的職務。拉雷尼該做什麼,是看他想做什麼。

拉雷尼知道,他的最大目標是讓巴黎重回秩序的懷抱。為此,他首先得營造出安全的環境。那意味著他必須禁止貴族在街上鬥毆、規定區域負責人,甚至得管到街燈的設置與街道的乾淨與否──儘管「破窗理論」要到1982年才由犯罪學家威爾遜(James Wilson)與凱林(George Kelling)提出,但拉雷尼似乎早在兩百多年前便已對此頗有實踐的心得。

點亮了街燈的巴黎,被稱為「光明之城」。

伴隨著「光明之城」的美名,拉雷尼也逐步挖出了先前幾起案件的內幕:德奧貝之死,竟然是女兒布罕維里耶侯爵夫人下的毒。侯爵夫人不僅弒殺老父,又為了謀奪家產,繼續毒死兩個弟弟。然而,如此驚天巨案,不過是「惡毒之城」露出其面目的第一幕。

善於思考的拉雷尼,不以破案和逮到侯爵夫人為滿足。就像他思考著如何讓巴黎變安全,答案不是興建更多監獄與增加更多警力,反而是清潔與照亮公共空間一樣,當他看向德奧貝毒殺案,他看到的不是侯爵夫人的心狠手辣,而是她的毒藥從何而來?

貴婦怎麼可能自己煉毒呢?貴婦又怎麼可能知道什麼有毒?

以人心為食的犯罪集團

循線追查下,拉雷尼終於揭開了一個令人震驚的犯罪集團:由女巫凱薩琳.瓦桑(Catherine Voisin)、江湖術士勒薩傑(Lesage)與施行黑魔法的里歐納.內爾神父(Léonard Nail)集結而成。這個犯罪集團一開始只是賣些無傷大雅的催情粉或是詭譎的愛情魔法,然而當性的魅力逐漸消退,而愛情魔法抵擋不過善變人心之時,善妒的情人(或者繼承人)開始尋求更為激烈的手段。瓦桑等人,也就有求必應。

──「解決麻煩的人」。他們的名聲暗暗地傳播開來。凡是有不順心的事情,找瓦桑就對了。從無傷大雅的詛咒到有傷大雅的毒藥,他們應有盡有,不該有的也一應俱全。想要情人的眼光只看著自己?沒問題,如果愛情魔法沒有用,那麼就下毒殺了其他人。懷了不在預期中的孩子?沒問題,內爾神父為您服務。

駭人的是,這個集團的客戶名單中,竟有國王的情婦蒙特斯彭侯爵夫人。陰影不僅盤旋在國王捨棄的巴黎,更早已侵門踏戶,進入太陽王為自己興建的燦亮宮殿中,說不定還害死了兩個國王的情婦。宮廷鬥爭的暗影,無論在哪裡,都以生死相逼。

那是《光明之城,惡毒之城》之所以令人手不釋卷的原因:它講了一個全然真實的驚悚故事。那是巴黎城光輝的崛起,也是凡爾賽宮籠罩的暗影。在這個充滿了裸體與屍體的故事裡,我們看到的卻是歷史步步的推進,以及社會階層彼此之間充滿張力的連結性:即使是以皇帝為尊的帝國,皇帝本人卻也無法脫離社會的網羅。透過重新安排時間序列與選擇寫作場景的懸疑筆法,荷莉.塔克(Holly Tucker)成功地展現了一種非虛構寫作的可能性。透過此一「在學術研究與故事傳誦間走鋼索」的寫作,塔克不僅成功地展示了罪案如何與在社會體制之中緩慢醞釀,其記憶又如何被傳誦、消除或壓抑,更成功地收穫了一批對十八世紀法國政治與社會體制感興趣的讀者──儘管我們最終記得的,更可能是巫術的配方(強迫蟾蜍吃下砒霜,毆打蟾蜍直到牠排出富含砒霜的尿液,然後將它塗在杯子上。)