獨裁者的秋天

回到1983年,國民黨政府的統治,呈現出奇特的暴風雨前穩定。在外,有台美斷交、國際石油危機、中共改革開放的國際衝擊,在內,黨外運動情勢日益加溫,美麗島等幾樁政治大案漸次發生。但整體而言,危機像是已經過去。日後的研究者指出,國民黨採取了穩固下的被動改革,放鬆一些限制,將可能的衝突納入制度化,但仍然緊握著最高權力。

根據日後研究,在當時,國民黨政府採取的方針有三:一是加強與地方派系的合作,在民眾關注越來越強烈的基層選舉中,提名財閥,確保在選舉中的優勢。二是強化經濟自由化國際化的政策,加速工業升級,維持高度的經濟成長率,以此消弭民間的異議,維持統治正當性。第三與此同時,軍人力量高漲,以維繫社會穩定與經濟成長。王昇主持的「劉少康辦公室」,便是此傾向的決策中心。[1]

但是,與1990年代中期回望的角度不同,當日後的寧靜革命尚未發生,回到1980年代初期,這三個方針卻有明顯的衝突。乍看之下,一個結合地方派系、新興資本家、軍事情治系統的政權極為穩固。但是,去除種種國家介入,加速經濟制度自由化的取向,如何與充滿了尋租資本家的裙帶資本主義體系相容?而以人際關係網絡為中心的情治系統權力運作,又如何與講究專業化的技術官僚系統合作?

這些方針其實並不新穎,情治單位、財經官僚、地方侍從體系,戰後國民黨政權的結構,一直是這樣走過來的。新的地方是,過去,它們之間維持了一定的平衡,現在,隨著新的情勢,這個平衡正在遭遇危機。

隨著台灣戰後數十年的經濟發展,過去被排除在政治領域之外的社會力量,不論是新興資本家或是黨外運動,都提出了新的挑戰。同時,伴隨經濟起飛初步階段過去,台灣經濟不再只是擔當國際生產鍊中的低階工廠,各個產業必須在國際上競爭,財經官僚不再只是單方面提出國家主導政策,而必須與國內企業進行制度化的協商。

更重要的是,過去一手控制情治系統,在威權體制、現代化治理與台灣本地人參與之間,維繫平衡的最高領導人蔣經國,他的健康一天比一天差。他的雙腳已經不良於行,他告訴醫生,走路「像踩在棉花上」,經常劇烈頭痛。

圍繞權力繼承的不確定,在1983年5月,蔣經國與王昇的一席會談,揭開了這個系統的脆弱平衡。

從1980年開始,蔣經國的身體狀況,在台北的政治圈裡,已經是公開的祕密。許多人私下討論接班人的可能性,甚至於置身事外的美國人也密切關注。根據美國在台協會主席丁大衛的回憶,當時盛傳,情治沙皇王昇與黨秘書長蔣彥士的組合,將是下一階段的領導人。

原本因應中共改革開放下兩岸局勢變化,而在國民黨文工會下成立的「劉少康辦公室」,1980年開始由總政治作戰部主任王昇接手負責。王昇從年輕時便追隨蔣經國,從蔣最初在贛南施展抱負時,就是核心幹部。而蔣來台後,正是以政工幹校為基地,在其他派系(如陳誠、宋美齡)競爭下,逐步確立接班人的優勢,最終接手父親的總統之位。長期負責政工,作為蔣心腹的王昇,一方面以反共意識與情治系統為職志,一方面認為自己必須為蔣分憂解勞,一方面或許也包括更上一層的想像,在這段期間,不斷擴張辦公室的權力,將情治系統擴張到黨務、軍事、媒體、國營企業。據傳,劉少康辦公室經常召集各部會首長開會,甚至有「太上中常會」之稱。像是我們在前面看到的,蔡家兄弟與政治界的來往,甚至參選立委,正是在這時劉少康辦公室運作下的一面。

但在1983年,當王昇權力達到巔峰,甚至接受美國邀請前往參訪,他的高樓也開始垮台。當美國人為了讓下一任台灣領導人更具有現代政治與國際觀而鋪墊之際,國民黨內一批資深的中常委,祕密拜見蔣經國,指出王昇有意接班。5月,王昇回國後,蔣很快召見他,指出劉少康辦公室「恐怕形成派系,有不好影響」,階段性任務已經結束。堅持情治與反共意識之必要的王昇,留下「你是知道我王某人的,我一萬個不服」的話,結束了與蔣四十五年的交情。據說,隔天在政工幹校的演講中,他說「我王昇是打不倒的」,甚至有傳言說,那天他還說了「沒有了我,還有千千萬萬個王昇」。無論如何,他被調任聯勤主任,遠離權力中心,隨後,更外放到地球另一端,擔任駐巴拉圭大使,而總政戰部也交由非政戰背景的軍官接手。[2]

按照王昇副手蕭政之的說法,王昇被貶斥是莫須有的罪名,一切的問題只是王昇擋了太子蔣孝武接班的路。孝武不斷在蔣經國面前說王昇的壞話,並有意拔除蔣彥士等與王昇親近的官員。此外,王昇在贛南時期,便是蔣經國婚外情對象章亞若好友。他受蔣之命,長期照顧章生下的雙胞胎,也引發孝武不快。據蕭這一面的資料,孝武生活奢豪,喜歡與女明星過從,常用公費報銷。隨著蔣經國身體日壞,孝武也常在敦化南路一品大廈辦公室,邀集黨政要人會談,儼然「太上行政院」。同時,孝武也對情治系統很有興趣,認為現在黨外勢力猖獗,情治系統應該配合愛國幫派,作一番事業。[3]

無論王昇跟蔣孝武兩邊的說法,哪一邊比較接近事實,可以確定的是,在後蔣經國時代浮出水面之際,最有希望的兩個接班人,都試圖透過對情治系統的控制與擴張,來確保自己的權力。

而這時的蔣經國似乎還沒有完全確定,自己身後的國民黨與台灣,該走怎樣的路線。在王昇去職後,蔣彥士等人依舊在位,蔣孝武也仍然備受矚目。一直到1984年10月,江南案爆發,調查局也送交十信異常狀況的報告,暴風雨徹底掀開那不平衡的體系,蔣才終於做出決定。

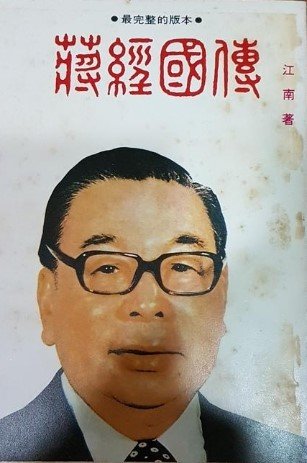

具有美國公民權的作家江南,撰寫《蔣經國傳》,內容多處攻擊蔣,並打算繼續寫作吳國禎、孫立人的傳記,直指國民黨政權痛處。台灣情治單位早已派人接洽,希望他閉口。但是,當江南的妻子拿起《蔣經國傳》對著美國記者說,就是封面上這個人殺死我丈夫的,消息傳來,台灣政壇高層仍然為之震動。受命刺殺江南的幫派份子陳啟禮、吳敦交出與情報局長對話的錄音,使得國民黨政府難以切割。而在美方壓力下,儘管表面上交出的只有情報局長汪希苓,但一般的謠傳,以及美方的情資都認為,背後如果沒有更高層指示,汪絕不敢自作主張。台灣政府在美國形象因此大壞,美方的壓力節節升高,儘管沒有直接證據,但「背後的高層」已呼之欲出,指向蔣孝武。[4]

而在幾個月後,十信案爆發,王昇外放後並未進一步被整肅的蔣彥士、馬紀壯、關中、蕭政之等人,都深深牽涉其中。蔣彥士在王昇遭貶後,依然主持國民黨務,當年年底,蔡辰洲參選立委便是他的牽線。在江南案發之際,他仍名列危機處理小組的四位官員之一,直到不久之後,隨著十信案發,才突然調職。

過去的研究,多半把蔣經國晚年的變革,看作一條清晰的道路。甚至於,許多當事人,都在回憶中,強調蔣早在1980年前後就定下了民主化的目標。[5]於是,儘管注意到江南案與十信案對國民黨統治正當性帶來的壓力,但很少問到:這兩個案件引發的壓力,對最高領導人的決定,起了什麼作用?於是便無法說明,為什麼在1980年代初期,一方面有現代化治理與開放政權參與的趨向,一方面卻不斷有政治大案發生。

而當注意到,從與王昇會談到十信案發,中間這將近兩年的徘徊不定,我們便能比較合理地推測,蔣經國心中感受到的衝擊為何。

首先,很明顯的是,情治系統即使還在,此後在對內統治上的重要性已經大幅降低。這兩個案件都說明了同一件事,到了這時,情治系統並不能真正使領導者知曉與控制國家的實際狀況。反過來,情治系統往往自行做出判斷,乍看解決問題,實際上捅出更大簍子。

所以如此,這又根植於情治系統的統治方式:並非以制度化方式來進行統治,而是透過無數人際網絡的運作以開展。當要回應的社會現象越趨複雜,反對聲浪蜂起,情治系統的思維是,以人的方式,解決眼前的問題。結果,刺殺江南,提名蔡辰洲,便成了鬧劇,才剛慶祝大功告成,馬上就得回頭收拾殘局。

雖然沒有確鑿的資料印證蔣的內心變化,但是,從這個變化,卻可看到他所關注、困惑與擔憂之事。

從1983年5月到1985年2月,無論這位善於隱藏自己想法的領導者,對接班人有什麼想法,對蔣家下一代有什麼看法,他既沒有清理情治沙皇王昇的人馬,也沒有給予蔣孝武脫軌的活動警告。在日後傳記的作者筆下,情治系統「這一部份的國民黨政府,繼續如化外之民,憑自己的意思一意孤行。」

與之相對照,案發之後,他改組國防部情報局,此後只做軍事情報,不再進行對內的祕密工作。並指示不再積極吸收優秀青年進入情治單位,甚至說,「這是負數」。隔年,強撐著老病身體的他,開始積極推動政治解嚴、經濟自由化、開放兩岸探親等劇烈變革。[6]

將近兩年的時間裡,曾在西伯利亞集中營、集體農場工廠、史達林大整肅下度過青年時期,培養出堅忍性格,總是相信理智判斷超過意識型態的蔣經國,彷彿什麼都沒做,但也像是一直靜靜注視著,戰後台灣這套他一手參與建立的黨國體系,注視著在那上面,地方勢力有限度的政治開放、技術官僚主導的經濟發展、情治系統的危機監控,三者之間是否還能——特別是在自己死後——維持平衡,然後在江南案與十信案後,做出了最後的決定。

在人生邁入終點的前夕,這位從情治系統起家的最高領導者,也許,腦海中旋轉的,包括最初組建三青團幹部學校的壯志,試圖以建國勘亂大隊對抗上海豪門資本的嘗試,在內戰失敗後用政工體系重組國民黨取得在台灣的穩定,一直到二十年前接班時掌握情治系統的優勢,而在這時,他終於否定了這些,確認這一套體系已經不能用於統治這個島嶼上越來越複雜的現代化社會。

甚至於,不僅是有意借助情治系統的接班人做不到,即使是他自己,假定健康無礙,在維持統治平衡的三十多年後,也必須選擇不同的道路了。

看著這兼具傳統宮廷接班以及現代國家轉型的複合劇本,從手上的資料,我們很難清楚地說,是因為外界壓力,孝武外放新加坡大使,父子相擁而別,說出蔣家人「不能也不會接任總統」之後,沒有了傳位的困惑,終於看清楚台灣不能不朝現代國家轉型;抑或更多的是,兩年來對制度的思考,終於因為案發而在心中達成結論。可以確定的是,這種無法控制情治系統,無法在現代國家轉型與威權體制之下保持平衡的擔憂,在1980年代的蔣經國心裡,一直盤據著。

這樣,或許,不同於黨外雜誌的想像,儘管蔣經國的意志積極地介入了十信案,看似和黨國一直以來相近的作法下,卻指向了對「白色恐怖」機器根基的拆除。在此,「白色恐怖」一詞,彷彿說著,不僅僅是棋子一般的被統治者,連同最高統治者,也是被其壟罩的一員。當他一度在緊急狀態下受到威權體制的誘惑,在他的眼睛所能看到的範圍之外,情治系統內各種不確定的因素,便會開始不斷增生,直到維護整個體制的成本不斷增加,而吞噬他所統治的國家本身,直到他發現,自己也在那恐怖之中,必須用建立這套系統的個人意志的最高命令,來拆解這套系統。

有著四種恐怖的島嶼

在1985年的台灣,我們看到了這個島嶼上的四種恐怖。

蔡家的小兒子,背著自小的小兒麻痺與分家爭產的挫折,把財務槓桿壓到最大,交結大小官員,對準金融監管的漏洞,意圖把自卑轉為霸業。蔣家的次子,眼前是正在往現代治理轉型的政府,為領導人權力的繼承,面對越發複雜的社會發展,在情治系統效力越來越不足的時刻,反過來用了黑幫的力量。這兩個繼承人,都試著繞過運轉不靈的體制,直達自己的目標,卻因此揭開了體制的實情,把早已鏽蝕的痕跡公佈在人們面前。

在這個體制下,一般民眾儘管分享經濟成長的果實,卻也缺乏制度性保障。在日益繁榮也日益競爭的經濟轉型中,不安的陰影也一天天擴大。伴隨反對運動刊物的收集、加工與傳播,各種陰謀的想像與謠言,既從中吸收養分,也成為抒發體制不公的出口。

而比起一般民眾,彷彿具有特殊管道,能謀求自身利益的民間財團,也像是走在自身架起的高高槓桿上。有多大的利益可獲取,也就有多大的深淵,當私人的官商網絡破滅時,在下頭等待著。

在官僚中,有心牟利的官員,固然可以透過財團的尋租空間而上下其手,但在貪腐的網絡中,也隨時可能被拋棄成為替死鬼。而在複合了威權人治關係與近代國家治理的黨國政府體制裡,即使是有心做事的官員,也難以平安度日。規章充滿漏洞,許多人想要利用。與人為善跟被殺雞儆猴,在兩者之間,能按規章辦事、安分守己已經是難得的運氣。甚至於,在輿論的傳佈中,你沒有辦法控制自己被建立成哪一個形象。

最後,處在整個體制的頂點,最高領導人也深深困在其中。當整個體制與其所控制的島嶼越發複雜,資訊的不透明與不對稱,曾經使他能夠控制一切的機器,如今,也每件事物開始慢慢都失去控制。

把這些陳年的報紙雜誌,日後的傳記和回憶錄,放滿一張桌子。回到那每個人都懷著不安的年份。在那些陰謀與謠言被忘記的多年之後,透過他們之間虛擬的對話,或許我們終於得以跨過當時各個封閉困惑的節點,而看到時代的整體面貌。儘管仍然沒有材料可以說明十信案的每個細節,但是我們卻可以看到籠罩在整個島嶼上空,關乎了每一個人的不安。

在民主化三十多年後,當政治上不同光譜的人們,持續辯論著,究竟是民眾從底下推翻了這個體制,或者如黨國的辯護者所說,是最高領導人主動開啟了改革。在民主化尚未成為確定歷史方向的1985年,這不安的積雲,提醒了我們,在後民主化各種版本的歷史記憶裡,有著一塊一直沒有被好好探討的歷史環節:在經濟發展中,威權體制如何長成一個超出自身預期的怪物,甚至在那個時候,開始吞噬自己。而這吞噬又如何使得各方必須停下來,面對共同的不安,以確認接下來的方向。

故事到了這裡,似乎終於可以告一段落。就像我們知道的民主化歷史,在兩年後的夏天,黨國宣告了解嚴令。此後的台灣,不再有報禁跟黨禁,沒有言論的禁區。那些埋藏在陰謀和謠言裡的,對自由的想像與對公平的渴望,都將在公眾之前被討論。

在這島嶼上,接下來仍然有著勾結的官商網絡,仍然有著金融風暴,甚至有著數字更大的經濟犯罪。反對派與執政黨之間,在討論法律制定時,也將繼續以操守人品互相攻擊,揭發出一件又一件弊案。但無論如何,這些將不會再成為普遍的不安,不能再暗藏摧毀整個世界的陰謀。運轉的錯誤,將可以反饋到系統,而不再沒有出口,人們將可以一點一點修補起,這個他們共同生活的體制。

不過,結束這份調查報告前,迎接新的時代之前,還有一個問題需要補充說明。

也如同我們已經知道的,蔣經國在晚年決定中設想的未來,那由財經技術官僚主導的國家,並沒有真的實現。在1990年代以降,財經技術官僚對整個經濟發展的領導成效越來越小。奇異地,在情治人治系統退出舞台中心之際,去掉牽制力量,原本該在現代國家轉型中扮演更吃重角色的技術官僚系統,卻也失去了光芒。

技術官僚的讚揚者,認為這是民主化過程中,破壞了舊有技術官僚體制的結果。政治人物為了換取選票,濫開建設與福利支票,過去富於責任感的長期規劃,具有全面視野的整合構想,自此受制於政客的盲目短視。[7]

批判黨國體系的一方則指出,台灣戰後經濟發展,除了技術官僚的努力,既受惠於美日台三角貿易體系,也立基於自主形成的企業創新,國際因素與內部產業網絡同樣重要。而經濟自由化後,財經官僚並未真正認識到昔日成功的因素,未能將角色從行動引領者轉換成平台搭建者,只是將發展型國家意識型態結合新自由主義,滿足於過去的成功路線,在中國崛起的區域磁吸效應下,因應之道仍是投資各種產業園區,未能有效推動產業升級。[8]

只是,分別關注早期成功與後來失敗,這兩種觀點都沒能告訴我們中間的轉變怎麼發生:為了使系統更能反饋實際狀況,而推動的變革,為什麼反過來使得系統的作用越來越小?

十信案後,從1985年5月到10月,轟轟烈烈召開,卻沒有達成任何成效的「經革會」,或許是一份回答這個問題的材料。這場盛會,先被企業界高度期待,繼之失望,然後在黨外雜誌上被嘲笑成轉移焦點的拜拜,最終使得財經官僚自身都感到困惑。

這份材料說著,在民主化之前,在中國經濟崛起之前,台灣戰後官僚體系面對變革的嘗試與嘗試的侷限,說著當時在對資訊透明對話的期待,也說著當時已經埋下的,難以真正展開有效對話的原因。

參考資料:

[1] 王振寰,《誰統治台灣:轉型中的國家機器與權力結構》(台北:巨流,1996),頁67-68。

[2] Jay Tarlor(陶涵),《蔣經國傳》(臺北:時報,2000),頁414-416。

[3] 王丰,〈蕭政之和蔣家三代的恩仇〉,《亞洲週刊》。

[4] Jay Tarlor(陶涵),《蔣經國傳》,頁427-432。

[5] Jay Tarlor(陶涵),《蔣經國傳》,頁382-383,408-410。

[6] Jay Tarlor(陶涵),《蔣經國傳》,頁432-433,435-436。

[7] 瞿宛文,《台灣戰後經濟發展的源起:後進發展的為何與如何》(臺北:聯經,2017)。

[8] 王振寰、李榮宗、陳琮淵,〈台灣經濟發展中的國家角色:歷史回顧與理論展望〉,收於李宗榮、林宗弘主編,《未竟的奇蹟 : 轉型中的台灣經濟與社會》(臺北:中央研究院社會學研究所,2017)。