我現在執筆自白時,心裡好難過,回想這件事發生於兩年前,我先生入獄時,常去水源地游泳,認識黃焜平這個人,以後也常在一起游泳(碧潭也去了幾次),我們的關係是普通朋友。在前年九月間某一天,我因需要錢跟他商量,他說:「我有辦法,明天給你回信。」我要借的是三千元,第二天在水源地他借給我三千元不要利息,他說這幾千元是自己的沒關係,有錢再還好了。

過了約半個月,我再向他借二千元,他說剛好有一千五百元現鈔在身上,你拿去好了,我一共欠他四千五百元,用了快兩年。今年他到我家門口幾次找我要錢,我說沒有怎麼辦?他說最近生意做垮了很需要錢,最好有錢先還給他。我說好,有就先還你,他說過幾天再來看看。

直到本六月五日下午十二時左右,他來了,說這錢非還不可。我約他八日來,但他沒有來,到六月十日下午一點鐘左右才來。我因跟小余約好押款,沒有時間跟他談,而且我也不願意他到我家去,就跟他說:「你先回去,今天下午約好借一筆錢,你明天下午三時半左右到國都樓下冰果室見面。」

十一日到國都會面因借不到錢,我跟他說:「沒有借到錢,怎麼辦?」他說:「無論如何你都要想辦法給我,我很需要錢。」我說:「沒有怎麼辦呢?」他追的很急,我突然想起我姐姐家有六兩金子,就跟他說,他說:「好呀,我們現在去拿。」我說現在拿不到,沒有人在家,他馬上問我姐姐家裡情形,我告訴他夫妻倆都在上班,而且我也不願意,因怕我先生知道。他說:「我們倆人到他家看看好了,去想辦法去。」

坐三輪車到二姐家時,我說:現在我們到二姐家沒有人怎麼辦,下女認得我,他說沒關係幹掉他算了。我講殺人不行的,要賠命的,他說:「他家裡無人,殺了沒人知,怕什麼?」我們這時在杭州南路口,下三輪車走路進去,到黃玉春家門口我按鈴叫門,這時大約四點十分,下女阿娥開門,她因認得我,請我們進去坐在客廳上,她去倒茶,這時我對她說:「我有六兩金子在二姐家裡,我想自己找找看。」她說:「不可以,太太不在家,不要翻她的東西。」

這時我倆人入臥室,看看四面櫥櫃,阿娥來阻止我們,小黃說:「我一定要搜!」 阿娥說:「你們再翻,我就要叫了。」這時,小黃指著她說:「你敢叫,我就要你的命!」這時,小黃從身上取出一把摺刀,長約五寸,欲撬開櫃櫥門,阿娥上前用手拉他阻止,小黃一拳打過去。小孩看見打架,哭了,這時我趕快將小孩抱起到客廳,這時有毆打聲音,我恐怕看見哭,所以將小孩抱到院子站著,打的時候我聽阿娥哭聲,到院子時,就聽不到聲音了。

這時將小孩放在院子裡,叫他不要哭,不要進來。我再進去時,我看見阿娥倒在地板上,我問他說:「你打死她了。」他說沒有死,暈了。這時櫥門已撬開了,這時小孩又進來了,我抱起他,這時小黃已將櫥裡的東西翻了一大堆出來。我問他:「找到東西沒有?」他說還沒有。

這時,我又抱著小孩出院子,約兩三分鐘時,我看到小黃出來,走到中間臥房壁櫥處,用刀子撬開櫥門。小孩說:「我有好多毛衣在那裡,不要給我拿去。」(因為小孩看見小黃在翻箱)我這又把小孩抱到他看不見的地方。這時我又把大門打開,心裡好怕,看看外面有沒有人,看到沒有人再關上門。抱著小孩走來走去,我自己看到裡面,不讓小孩看到。

這時,我已經看到阿娥已移到飯廳地板上,我看到小黃滿身大汗,他到處找繩子(因為我問他找什麼,他說的)。這時我懷疑他已經找到東西了,因我看見兩個褲袋鼓鼓的。我心裡想:東西找不到,找繩子幹什麼?小黃又去翻,我又把小孩抱到外面看看風。我催他快一點,要下班了。這時,我看到他找到繩子勒阿娥的頭,我心裡害怕,走到客廳,小孩一直抱在我的手裡,我心慌意亂不敢看。

小黃出來了,到客廳,小黃說:下女已勒死了。我問他東西找到沒有,他說沒有,我說這怎麼辦呢?這時我突然想起小孩認得我,怎麼辦呢?小黃說:「一不做,二不休,把他也幹掉算了。」我說:「怎麼可以將小孩弄死呢?」他說:「他認識你怎麼辦?這事情就穿了。」這時我把小孩放到床上。我自己跑出去不敢看。我那時聽小孩哭一、二聲,就沒有聲音了。

這時,我進去叫小黃:「快走!快走!」他說:「等一下,我放火將房子燒掉!」以後,因我害怕,又跑到院子裡,走來走去,又跑進客廳,看小黃正在用打火機點報紙。這時地板上好多報紙(在第二房靠窗門邊),我看見他點火後,報紙燒著了,我說:「快走!」他說要房子燒著了才走。我心裡很害怕,我說:「我先走了!」我說:「你最好不要到我家。」他說:「我也要到南部去避避風。」以後,我就走了。

我走時,房子煙好大。小黃什麼時候走,我不知道。

我走出大門後,向東門市場邊跑邊走。我在東門市場外面信義路口攔到一輛紅色計程車,到我家和平西路九巷口付十元車資。到家後,化妝好再出去坐三輪車到許家。未坐車時,我碰到老劉。我對老劉說:「小平呢?」因車上不見小平。老劉說:「小平在婆婆家。」

以後都在許家玩了,時間記不清了。這件事做錯了,我現在心裡好難過,好懊悔,我對不起我姊姊,更對不起小侖,對不起阿娥,希望社會能夠原諒我,使我能夠重新做人。我係害在賭博上面,希望社會上人慎重交朋友,戒絕賭博。以上所講都是實在情形,我憑良心自白。

自白人 張韻淑

張韻淑認罪後,被記者形容為「寵兒、野馬、頑強賭徒」。

據悉其父張學東為於大陸行醫之本省籍醫生,其母劉玉珍為湖南人,她家中兄弟姐妹眾多,上有兄姐,下有弟妹,因聰明能幹甚得父母寵愛。

她出生於廣州,能說流利的廣東話,綽號為「小廣東」,12歲隨父母來台,居於桃園中壢,在學期間為運動健將,擅長籃球、排球、游泳與田徑。

職校畢業後,她與蘇昌良相識相戀,不顧父母反對在20歲步上紅毯,於永和經營布疋生意,生活優渥,婚後不久生下一子。

民國49年,因布店生意欠佳,她搬回娘家以節省開支。民國50年年底,娘家在大火中損失慘重,隨後其夫又因貪汙案入獄,一連串打擊使其沉迷賭博,並從中滿足好勝心。她從打麻將開始,到參與牌九、羅宋、梭哈等鉅賭,癮頭日益增大,每回賭注皆為萬元上下,也因而欠下數萬元賭債。

案情至此看似水落石出,剩下的便是找到其自白書中的共犯黃焜平。根據張韻淑的描述,他年約35歲~38歲,廣東人,身高170公分,中等身材,右下顎有條約一寸半長的疤痕。

然而警方連黃焜平的影子都還沒見到,另一人的出現卻教他們傷透腦筋。

此人不是別人,正是張韻淑的母親劉玉珍。

她按鈴控告刑警大隊,稱他們刑求張韻淑。

對警方而言,情況似乎比辦案成果歸零更加不利了。

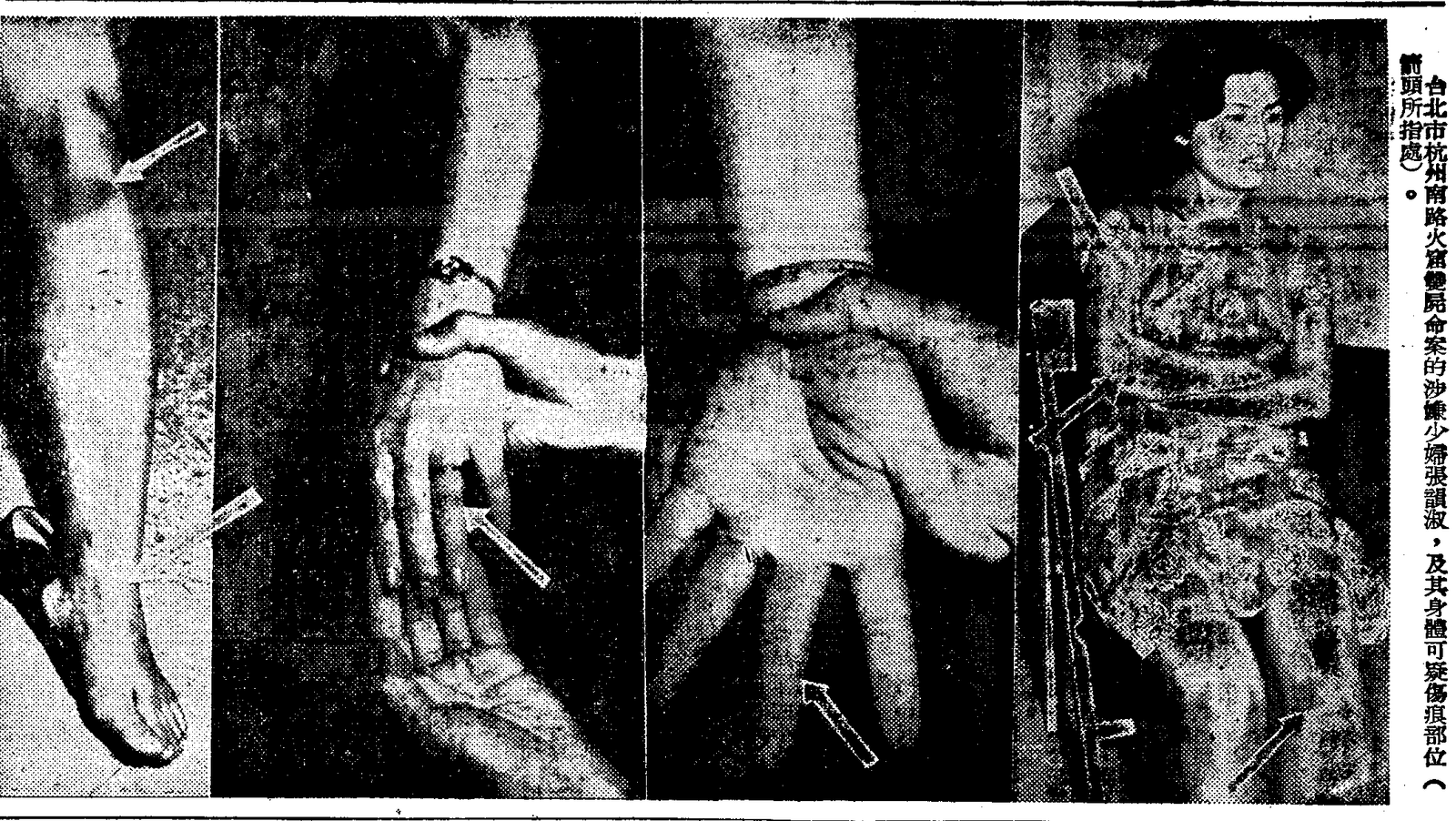

因為除了張韻淑翻供,稱自白書是因刑求而寫,雙方的爭論更從火窟雙屍案的案情,延伸至警方是否刑求。

關於刑求,張韻淑有著多種說法:

一說是:警方雖未對她刑訊卻不斷逼供,她被逼到走投無路只好編謊話騙他們,而自白書中的黃焜平也是她捏造出來的;

另一說是:「在刑警大隊訊問時,他們打我,他們三個人一班輪流問我,三天三夜不讓我睡覺,叫我脫了衣服倒在桌面上,用繩子綁起來,我受不了曾大喊救命,被我母親聽到,到法院按鈴申告。後來移送地檢處時,他們還威脅我不准翻供,不准說被刑訊,否則又會把我提回去,所以我曾請求檢察官不要把我送回刑警大隊;」

她甚至聲稱,自白書的內容是省警務處刑事科長馮文堯教她寫的,「不要說我是一個小市民,不承認要挨打,就是連檢察官被送去訊問,也照樣挨過打。」

她並指出,當時她在做口供時,與馮文堯的談話錄音中(兩人使用粵語交談),有「……你不用吃這麼多苦嘛」及「最好你寫給我抄」,可見對方是刑求逼供,且自白書內容並非出於她的自由意願。

上述指控引起了司法行政部的注意,並對其下屬單位發出命令,稱近來常有重大刑案嫌犯聲稱遭到刑求,不僅妨礙審判進行,也使社會觀感不佳。對刑訊之事,必須嚴查嚴辦。

而警方則不斷喊冤,稱她之所以認罪,是因露出了一連串破綻:

首先是她母親為她身上傷痕所做的證詞被警方揭穿,再來是替她做不在場證明的弟弟──就讀於中興中學夜間部的張良平證詞反覆,追問下才承認是姊姊給了他一張表,要他將表上的作息時間告知警方,但他背不起來所以亂了套。

最後是除了王接外的第二位現場目擊證人──三輪車伕陳復生的出現。陳復生指證:「當時我的車子停在巷口,見她從巷內跑出來,她所穿的衣服遠看是黃色,近看是白色,右手拿著皮包,左手挾個牛皮紙袋。她跑到我附近時,低著頭從我車後穿過去,因為走路的人,百分之百是從我車子面前走過去,只有她是穿過車子後面,所以我才注意她。」

警方說,當時張韻淑辯稱是陳復生認錯人,直到晚上與母親和弟弟面對面,得知他倆的供詞漏洞百出後,才突然跪在地上,哭喊道:「賭慘了,連命都輸掉了!」,並要求把與她相熟的馮科長請來,她才願意吐實。

馮科長也稱,當天是凌晨3、4點接到電話過去的,對方的自白書也是在他面前撰寫,絕無刑求之事。至於談話錄音中的「你照實說出來好嘛,你不用吃這麼多苦嘛」,是因看對方當時精神沮喪,才會勸其坦白一切以減少精神負擔。

檢察官派法醫檢驗張韻淑,並未驗出有新傷,再加上錄音帶中張韻淑語調平和,並無被刑訊之跡象,最後刑求控訴遭到駁回。

私刑疑雲暫告一段落的同時,更多的疑點卻繼續層層疊加,使本案被化不開的濃霧所籠罩。

「我坐在車上午睡時,夢見鄭春娥叫我出來為她伸冤,一連作了三天的夢,所以才出來作證。」

三輪車伕陳復生被張韻淑的律師金品琅詢問「為何案發後十幾天才向警方提供線索時」答道。

在法庭上,雙方最大的交鋒重點,便是張韻淑的不在場證明,而陳復生的一舉一動幾乎搶盡所有風采。

被法官傳喚時,他先用尖銳嗓音高喊「有!」,並在全場注目下,從旁聽席揚著下巴走上法庭,口若懸河地敘述當日目擊張韻淑走出黃宅之情形。他甚至回到旁聽席拿取自己繪製的當日現場圖,指出其停車位置及張韻淑走的路線,還模仿起她走路的樣子。

當法官請他確認,張韻淑是否就是他當日所見之黃衣女郎時,他大力拍了下被告席前的欄杆,瞪大眼指著她說:「就是她。」

法官拿出三個手提包讓他指認,他看了片刻,再度大力拍其中的黑色皮包:「就是這個。」

由於其動作表情太過誇大,法庭上數度出現笑聲,金律師立刻質疑:「陳復生在檢察官偵查時,說是只看到張韻淑的背影,是小小的腰圓圓的屁股,因為沒有見到正面,所以不敢出來作證。如今卻說是鄭春娥托夢,而且當天曾看到張韻淑的正面,看得很清楚。」

金律師繼續說:「證人可能有一種狂想症,因為看到報上的新聞,起了一種狂想的念頭,編了一套話出來作證,所以請求庭上請專家對他作個檢查,是否有問題?」

法官問陳復生:「你的精神是否有毛病?」,陳復生搖頭。

張韻淑則反譏陳復生,說作證並無獎金,為何他還熱心地自製現場圖?「說不定你就是凶手,才會如此清楚當天的事,希望我代你頂罪,才如此熱心的作證。」

除了陳復生的指證歷歷,女傭王接也維持原本證詞,稱在黃宅起火前,曾目擊一個與張韻淑相似的女人,從黃宅走向巷口的電話亭。

檢察官並點出張韻淑所提之反證的矛盾處:

她說自己下午4點左右已抵達賭場,但三輪車伕劉效純卻是在4點50分左右才於和平西路一段的她家附近遇到她,當時她還問對方:「老劉,我的孩子有沒有送回家去?」且多名賭場人士也供稱,是在5點左右才見到她。

而根據三位法醫提出的驗屍報告,兩名死者胃內有米飯及豆類的菜,消化時間約為一小時。而黃玉春夫婦供稱,在2點前回去上班時,看到鄭春娥在餵剛午睡完的黃其侖吃飯,依吃飯時間的推斷,兩人遇害時間約為4點,而當時她的行蹤無人能證明。

除了在不在場證明上居於劣勢,她在案發後存進銀行的款項中,有一筆五千元的來源不明,也成為檢察官懷疑的重點。

檢察官調查發現,她在本案發生前,已欠下五、六萬元之賭債,這些債務使她壓力龐大,她曾向幾位賭友借錢均遭拒。而她個性好勝,儘管生活艱苦仍硬撐著,她在賭場開的支票也從不跳票,即便輸光了,即便再窮困,也絕不讓支票被退票。

雖然她說那筆錢是向趙太太借的,但說法卻與其母和其妹之證詞互相矛盾,且趙太太堅決否認曾借錢給她。然而她卻企圖串供,私下請人捎信給家人,在被沒收的信中,提及五千元之來源已講好是向趙太太借的,為何母親與妹妹仍出現不同說詞。

另外,黃玉春家遺失的五千元是與軍人儲蓄券放在一起,軍人儲蓄券並未被燒燬,五千元卻不翼而飛。這筆錢是十元一張共有五疊,以報紙包起,而王接所見之黃衣女郎,右手挾了個很厚的報紙包。

即便表面上攻破了張韻淑的不在場證明及五千元來源的辯詞,仍有件事使控方萬分頭疼,甚至讓控方內部分成兩派,為此爭論不休。

這一切都與「那個男人」有關。

鄭春娥是否被人擊昏後才遭到絞勒?

以鄭春娥之體格,需要多大的力量才能將她勒昏?

凶手在勒人時,手掌是否會受傷?

這三個問題,都是解開「那個男人」之謎的重要關鍵。

儘管張韻淑已推翻自白書中之內容,並聲稱黃焜平是她捏造的,但她在案發時,體重僅為40公斤出頭,真的有能力獨自犯案嗎?

贊成派的論點為:

鄭春娥在被勒後還能微弱呼吸,可見凶手力量並不大,且若死者是在缺乏防備下被擊昏,那麼即使凶手體力比死者差,仍有能力將其殺害。何況三面鄰居皆稱案發時在家且未聽聞異狀,若有兩名凶手,兩人應該都會從大門逃走,但目擊者卻只見到張韻淑。

反對派則認為:

鄭春娥只有19歲很年輕,又從事粗重的女傭工作,體力不會遜於張韻淑。且要在短時間內勒昏兩人並放火燒屋,以張一己之力很難辦到。此外,王接在聞到火煙味道後,曾以為是自家電線走火並返回屋內,也許黃焜平便是趁著此時,從黃家大門逃脫。

至於開頭提到的三個關鍵問題,以鄭春娥的體格,若頸部動脈受到3.5公斤的壓力便會昏厥,若脊椎骨動脈受到16.6公斤的力量,也會昏厥。至於凶手勒人時手掌是否會受傷,與當時之力量與姿勢相關,難以於事後推論。而鄭春娥是否先被擊昏才遭到絞勒?由於其頭蓋骨已被燒到破裂,所以難以驗出。

也就是說,黃焜平是否真有其人,仍是個無法解開的謎團。在檢察官對張韻淑提起公訴後,由於控方遲遲無法找到黃焜平及有力的直接證據,推事決定重新調查本案。

就在此時,一個突發狀況又為本案投下了巨大的震撼彈──

關鍵證人王接失蹤了。

(待續)