想袂到少女運命

默默行入枉死城

是誰人這殘忍

做出這層天大的案件

──〈瀧觀橋的呼聲〉,盧玉林作詞,梅家君原唱

悠揚的歌聲,訴說著無盡的悲情。一位14歲的少女放學後不久,牽著腳踏車走上了瀧觀橋。然而,原本應該帶她回家的瀧觀橋彼端,這一天卻變成了通往厄運的奈何橋……。

這一天少女的運命,轉入枉死城中

1977年2月23日,那天是屏東美和中學的註冊日。照理來說,學校註冊日只是讓學生繳費,耗不了多少時間,但就讀初中二年級(等於現在的八年級)的鍾正芳父母等了好久,卻等不到女兒回家吃飯。鍾正芳一向是個乖巧懂事、學藝雙全的好女孩,不會在外貪玩,一定是別的原因,才讓她沒有準時回家……光想像這個原因,就讓她的父母無比擔憂。

鍾家所在的屏東縣內埔鄉,在當時是個民風純樸、保守的地方,眾人即使知情,對一個14歲少女遭遇不測的最壞方向,也往往難以啟齒。無論如何,鍾家父母還是立刻向屏東潮州分局報案,希望女兒趕快平安歸來。

過了9天以後,警方終於帶來了消息──然而卻是噩耗。

高雄縣大樹鄉竹寮村有一座益豐製瓦廠,廠內有個很少用的水池。3月3日那天下午,老闆帶著顧客到水池邊,卻看到水池內一灘紅水,池中有一包人型不明物體,還隱隱發著腥臭的味道。嚇壞了的眾人,趕緊報案。

警方到了現場,打開人型包裹的第一層灰色塑膠布,再打開第二層《中華日報》報紙,裡面是一具已經腐爛的少女屍體。水池之中,有一雙黑色學生鞋跟一個手提塑膠書包,裡面裝著鍾正芳的學生證。鍾正芳的父親鍾福全聽聞消息,立刻趕往殯儀館認屍。他看見那雙池中撈起的學生鞋,悲痛地指認那就是女兒的鞋子。

他們的女兒,再也無法回家了。

驚動保守社會的大案,引人來心酸哭出聲

未成年人之死,不只是家庭的悲劇,也是社會的傷痛;鍾正芳之死,讓屏東縣陷入了莫大的憤慨。一個年僅14歲的少女,竟然被人殺害棄屍,聞者莫不跟著她的父母一同心痛。鍾正芳相貌清秀,品學兼優,父母擔任教職,所有使她受到矚目和期盼的條件一應俱全,也令她的命案得到更廣泛的同情。

名法醫楊日松為她驗屍,發現她雙眼突出,左頸有瘀傷,死於勒斃;肺部沒有進水,所以是死亡後才被棄屍水池;胃部沒有食物,顯示她死前有一段時間沒有進食。從屍體皮膚的腐爛程度研判,她在被發現之前已經死亡約一個星期左右。死去的鍾正芳頭部蒙上一條來源不明的紅頭巾,全身上下穿著她23日穿的學生服,服裝幾無破損,只除了她的長褲拉鍊令人難堪地拉開了。

枉死的少女,可能在生前遭兇手強暴未遂,她或許有過一番激烈的抵抗,或許在過程中惹惱了兇手,不幸遭致殺身之禍。

憤慨的人們,想要一個真相。但真相卻觸及保守社會最不願談論的面向──性。一個生活單純、家教謹嚴的少女,怎麼會遭逢這種讓人難以啟齒的犯罪?在封閉戒嚴體制下長期被忽視的純樸南台灣,為了少女之死,突然沸騰了起來,全國也不得不將目光暫時轉離台北,關注屏東的悲劇。

在龐大的破案壓力之下,警方試圖還原鍾正芳生前的行蹤,尋找兇手起色心奪命之前的蛛絲馬跡。鍾正芳在23日當天上午10點辦完註冊後,與同學簡靜美到「隨來涼」冰果店吃冰,店裡放著國語流行歌,這本該是個悠閒愜意的上午。然而,鄰座卻坐了三個言語輕薄的青年男子,跟著錄音機哼起歌來,打擾了兩人的吃冰時光。簡靜美嫌歌不好聽,便與鍾正芳一起離開了冰店,兩人之後便互相道別。

兩個少女不知道,自己可能成了被尾隨的對象。「隨來涼」冰果店老闆女兒謝雪珠當天顧店,也注意到了鍾正芳與三位青年的狀況。她說那三位青年留著長髮,其中一人身高約168公分,講客家話。他們盯著鍾正芳兩人的背影,等她們出了店門不久後,三人也起身離開了冰店。

警方接著找到了六位目擊者,聲稱在11點50分左右,看到鍾正芳牽著腳踏車站在瀧觀橋上,跟一名外貌20多歲、騎著重型機車的男子交談,男人用機車擋住了鍾正芳的去路,看起來像是在跟她問路。據部分目擊證詞說法,瀧觀橋旁邊還有兩位男子逗留。

在那之後,就再也沒有人看見活著的鍾正芳了。那三位離開冰店的青年,是否尾隨了鍾正芳?他們是不是就是瀧觀橋上的攔路人?鍾正芳是不是被這些人綁架、殺害的呢?

這些疑問,被一位計程車司機證詞更加強化:這位年約35歲的計程車司機宣稱自己在2月25日(也可能是26日)晚間11點左右,被三個年約17、18歲,穿著黃卡其長褲跟有特殊標誌夾克的年輕人攔車,還帶了一個沉重的大麻袋。三人原本要前往鳳山,但車剛從屏東進入高雄縣邊界,三人卻突然要司機打住,說不去鳳山了。司機循著乘客指示,開進了益豐製瓦廠那條路,三人就這樣扛起麻袋下了車,消失在黑暗的夜裡。

長髮惡男形象,是誰人奪走伊的少女運命

益豐製瓦廠正是鍾正芳遺體被發現的地點。神秘的三位青年,是不是強暴未遂殺害鍾正芳的兇手?警方雖然保持謹慎,不敢直接斷言,但整合了各方說詞,青年的形象也越來越鮮明,讓他們心底認定這三人十之八九就是兇手了。

冰果店的青年們留著「長髮」,光是這項特徵就足以定罪他們。要知道,在1977年的台灣社會,留長髮的男性可是會受到警察伯伯們「關心」的。戒嚴時期的警察不只抓匪諜跟台獨份子,也管到頭皮上,臨檢時看到學西方嬉皮留長髮的年輕人,常常就拿起剪刀狠狠剪下去。即使到了男性立法委員可以頂著馬尾走進國會殿堂的今天,還是有「男人留長髮不正常」這類說法在社會上流傳,就可以知道戒嚴時期的種種價值觀殘片,已經化身為大家心中的小警總,時不時地竄動。

三個青年到底是不是兇手?還是冰店裡的路人?如果上述證詞中的「長髮青年」、「穿夾克青年」是同一夥人,就幾乎可以確定他們就是兇手了。問題是,警方不但沒有足夠證據把他們兜起來,警方甚至連要去哪裡找出這三個人都有嚴重困難。

警方現在所掌握的線索,只有三人中有人會說客家話、穿著時髦不像當地人、留長髮、疑似就讀過美和中學(兇手可能認識鍾正芳)、還有在死者頭上蒙紅頭巾以避免被報復,表示兇手了解乩童習俗等。然而合乎這些條件的青年不少,而屏東縣可用警力並不多。台灣的南北跟城鄉資源差距一直是個問題,在戒嚴時期更是嚴重。如今遇到沸騰南台灣的鍾正芳命案,南台灣長期缺少警特資源的問題就被暴露出來了。

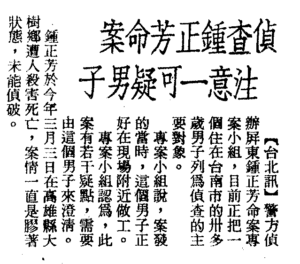

由於鍾正芳命案已是全國矚目的案件,警政署長孔令晟都親自來到屏東關心案情,全國各地也都投入警力協助搜查。很快地,台北縣警方就找到了幾位被懷疑涉案的屏東青年,從他們的長髮跟美和中學的淵源,找到了第一批嫌犯。

然而,一封來自「兇手」的信,卻打破了這個勝利的步調。

這封寄給專案小組的信並沒有署名,只稱自己是學生,犯下此案深感後悔,希望出面自首能夠得到減刑。警方立即登報許諾「兇手」減刑的要求,然而此人卻從此無消無息。至於那幾位被懷疑的青年們,也隨著證據不足而默默地回到自己的日常生活中。

除了自首信之外,一封又一封來自各方鄉民,宣稱自己認識兇手、知道棄屍手法跟養豬戶有關等等的線索信,飛進了高雄縣跟屏東縣的警察局中。只是最後沒有任何一封信,能夠帶領警方為枉死少女找出真兇。

檳榔樹的詭異刻字,少女的清白名聲

可憐的少女,究竟被甚麼人奪走性命?警方的調查不知不覺進了死胡同,畢竟在這個沒有監視器的年代,單憑目擊證詞找人並不容易。

原本一直朝強暴案方向偵辦的警方,在困局之中開始有了新的發想:鍾正芳書包裡面的遺物有一本日記,但日記卻被人撕走了兩頁,日記前後正好記載了一些交友情事。如果不是鍾正芳自己撕的,而是兇手所為,是不是可以證明兇手與鍾正芳認識呢?調查之初,也有鍾正芳的小學同學宣稱自己在2月25日前後看到鍾正芳坐在男子機車上出沒,只是這則證言無法證實……如果是真的呢?如果鍾正芳其實有個秘密交往對象?其實不是家屬想像的乖寶寶呢?

5月11日,《聯合報》報導警方找到屏東萬巒鄉的「西方道堂」後山的一株檳榔樹,上面刻有「再見 66年二月九日 鍾正芳劉○○」(民國66年為1977年)等字樣。警方視此發現為破案希望:雖然劉○○的○○看不清楚是甚麼字,但只要找出跟鍾正芳交往的劉姓男子,不就破案了嗎?

然而,「鍾正芳」也算是個菜市場名,警方又要怎麼確認刻字的鍾正芳,就是命案的鍾正芳呢?再者,警方又要怎麼確認這份刻字真的是情侶示愛所留?難道不可能是男孩子無聊亂刻的嗎?而且這個理論讓鍾家人感到困擾,鍾正芳整個寒假都在學校補習,頂多春節回外婆家而已,並沒有在那年2月9日去過西方道堂;而且警方暗示她「交男友」才惹上殺身之禍,這讓保守的家屬困擾不已,他們還在消化女兒被人強暴未遂而死這樣的慘劇,警方怎麼還跳出來說她會交甚麼男朋友呢?

警方沒有注意到這些盲點,極力主張「文中提到2月9日,命案見報是3月,不可能是好事者在之後才去刻的!」──警方難道沒有想到,刻字可以任意刻下不是今天的日期嗎?──他們像抓住浮木一般緊緊抓住這條線索,投注所有資源,找遍高屏地區所有劉姓男子。

當然,最後全是白費力氣,徒增鍾家的困擾跟地方上傷人的流言蜚語。

調查行入絕嶺

鍾正芳在春天死去,如今夏天過了,秋天也要走了。警方在媒體上坦承「觸礁」,這起命案也將成為懸案,被害者永遠得不到公道了嗎?

但就在此時,警方宣布了激勵人心的大好消息:他們找到一名可疑男子,非常有可能就是殺害鍾正芳的嫌犯!眾人歡欣鼓舞,胸中的悶氣終於可以發洩了。

只不過,嫌犯現身時卻讓眾人感到一陣困惑──這個禿頭男,好像跟警方尋找的「長髮青年」有很大的差異吧?

(待續)